動員数16万人超えと、過去7年間の最高動員数を更新した「ニコニコ超会議2018」にて、音にとらわれないダンスの可能性がプレゼンテーションされた。音楽と連動した触覚振動(Haptic vibration)を通信で届けるシステムを用いて、Deaf Dancer (耳の聞こえないダンサー)がダンスを披露した『Sync-pulse 振動で踊ってみた』プロジェクトである。

この日ダンスパフォーマンスでステージを盛り上げてくれたのは、プロとして活躍する Deaf Dancer 鹿子澤拳さん。鹿子澤さんは、生まれつき聴覚に障がい(感音性難聴 /骨伝導が適用できないタイプ)があるが、「千本桜 feat 初音ミク」の高速ビートをもコンプリートしたダンスを華麗に披露した。

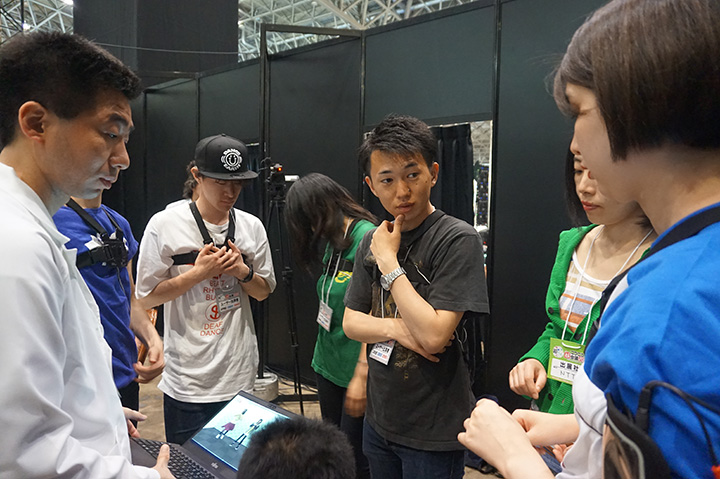

『Sync-pulse 振動で踊ってみた』プロジェクトは、NTTコミュニケーション科学基礎研究所が、専門技能を持つ社外コラボレーターとともに実現したものだ。同研究所は、人には聞こえない周波数の音「非可聴音」を使った通信で、ダンスをするために作られた触覚振動(Haptic vibration)を届けるシステムの開発を行った。

システムの仕組みはこうだ。まずは、ダンサー自身が曲に合わせて振動を感じられるよう、譜面を作成。音楽に合わせた振動のタイミングを設定する訳だ。それにあわせて、人には聞こえない周波数の音「非可聴音」を使い、ダンサーの持つスマートフォンに接続されたデバイスを振動させる。(ダンサーの胸と背中に振動子が装着されている)

「非可聴音」は、スマホでは検知可能な信号のため、情報伝達ができるのである(非可聴音通信の仕組み自体はエヴィクサー株式会社が開発)。スマホの中には、音楽に合わせた振動情報が入っており、非可聴音信号を検知することでそれが再生されるといった仕組みだ。

また、この振動は、音楽に合わせて踊るために作られた振動であり、リズムを強調したり、振りやメロディに合わせて作られているとのこと。

さらに、このシステムは同時に多くの人に、ダンスのためにデザインされた振動を伝えることができるため、同じデバイスをつけた複数のダンサーが同時に振動信号を受け取り、団体でのダンスも可能にした。

音楽は、言葉も人種も超える力があるが、ダンスはそれ以上だ。耳が聞こえても聞こえなくとも、すべての人がダンスを楽しめる試みの先が、非常にたのしみである。

「Sync–pulse 振動で踊ってみた」プロジェクト

企画:渡邊淳司 (NTTコミュニケーション科学基礎研究所)

ダンサー:鹿子澤拳

プロジェクト・インタープリター:和田夏実

触覚デザイナー:鈴木理絵子

触覚制作ディレクター:鈴木泰博 (名古屋大学 情報学部)

ウェラブル技術協力:吉田知史 (of Sheep inc.)

運営協力:野口綾子

非可聴音通信技術協力:エヴィクサー株式会社

システム開発協力:株式会社カタリナ

渡邊 淳司 (Juniji Watanabe)

NTTコミュニケーション科学基礎研究所所属。人間の触覚の知覚メカニズムを研究。主著『情報を生み 出す触覚の知性』(毎日出版文化賞受賞)。同時に科学館 やメディア芸術祭等において研究の展示公開も行う。

鹿子澤 拳 (Ken Kanokozawa)

生まれつき聴覚に障がい(感音性難聴)がある。幼い頃からダンスに興味があり、高校 1 年より少女時代等 の k-pop の分野で踊ってみたを始める。ストリートダンス歴(Lock / Hip Hop)4 年。2017 年、東京2020 公認文化オリンピアード SLOW MOVEMENT Next Stage ショーケース&フォーラム「聞こえなくても、 聞こえても(ダンス劇)」 / ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017 空中パフォーマンス(エアリアル) / Rock Carnival ミュージカル 2017 あうるすぽっとタイアップ公演シリーズ:「夏の夜の夢」。2018年、アジア太平洋障害者芸術祭「TRUE COLOURS FESTIVAL」BOTAN x DAZZLE メンバーとして出演。

(Photo提供:NTTコミュニケーション科学基礎研究所)

(Movie提供:野口綾子)