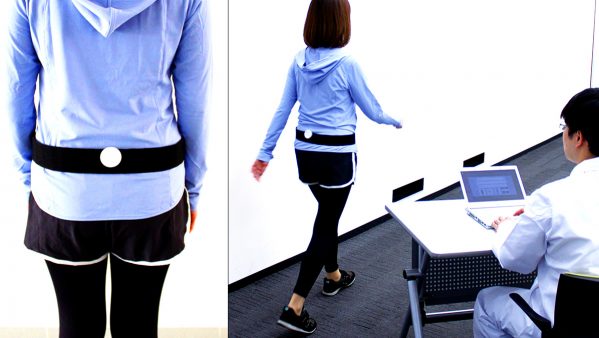

電気、モーターやバッテリーなどを一切使わず、振り子とバネの力だけで、歩く力をアシストする『ACSIVE(アクシブ)』。これは、名古屋工業大学の佐野明人教授が、15年以上にわたり研究・解明してきた「受動歩行」の理論を基に、同大学と株式会社今仙技術研究所が約4年の歳月をかけて共同研究・開発した世界初の“無動力歩行支援機”だ。2017年6月に発売された『aLQ(アルク)』も、無動力で歩行をアシストする歩行支援機だが、ACSIVE(アクシブ)のノウハウをベースにさらなる進化が加わったという。両者の違いとは?揺らす支援とは?その先の未来に描く世界とは?受動歩行ロボット研究の世界的権威、佐野教授とHERO X編集長の杉原行里(あんり)の対談をお届けする。

「あうんの呼吸」で功を奏した、異例の産学連携

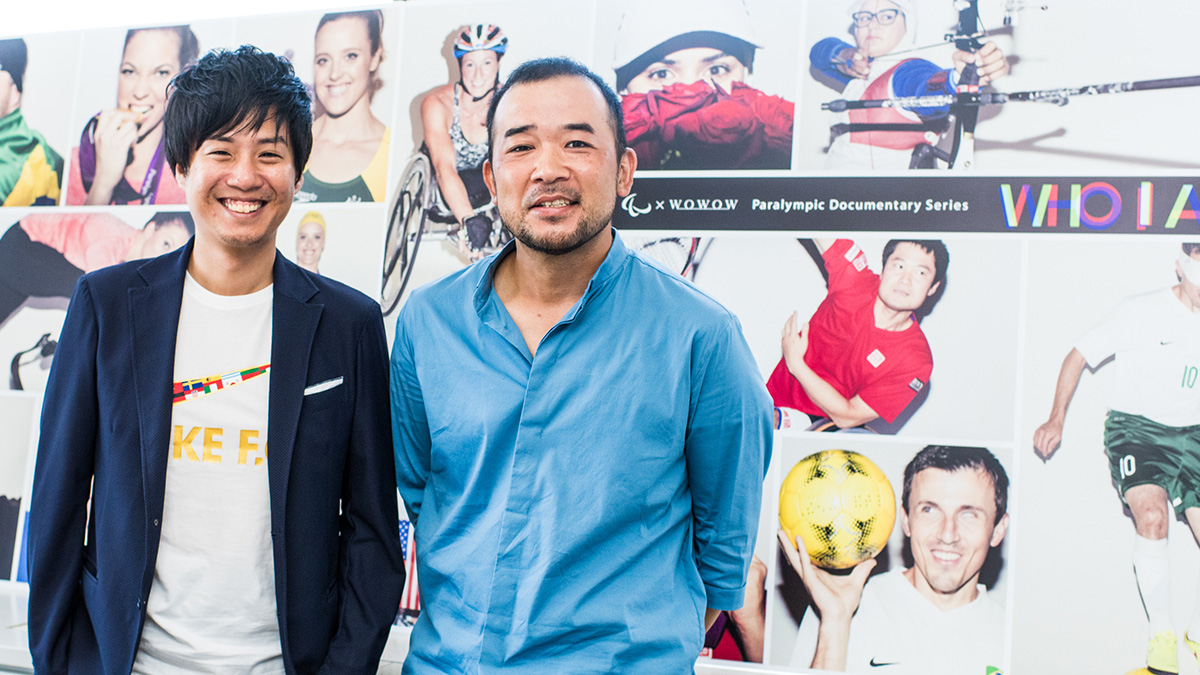

杉原行里(以下、杉原):ACSIVE(アクシブ)は、形になりたての初期の頃に拝見させていただきました。2014年に正式にプロダクト・アウトするまでの開発は、どのように進められてきたのですか?

杉原行里(以下、杉原):ACSIVE(アクシブ)は、形になりたての初期の頃に拝見させていただきました。2014年に正式にプロダクト・アウトするまでの開発は、どのように進められてきたのですか?

佐野明人教授(以下、佐野):今仙電機製作所 IMASENグローバル開発・研修センターの鈴木光久さんとは、うちの研究室で製作していた受動歩行ロボット3号機の詳細設計をお願いしたことがきっかけで、10年来のお付き合いをさせていただいています。そのロボットがコンベア上で13時間45分の連続歩行をして、2009年にギネス世界記録認定を受けたり、その後に設計製作いただいた成人サイズの「BlueBiped(ブルーバイペッド)」が、連続歩行記録を27時間に更新するなど、さまざまな記録を伸ばすことができました。その出口として、当初は、今仙さんが得意とする義足などの技術開発にフィードバックしていく意向でしたが、時が経つと共に、パワーアシストなど、歩行支援の器具が徐々に世に出てくるようになって。私たちも一緒にやってみましょうかというお話になりました。

今仙さんと歩行支援の共同研究を本格的にスタートしたのは、7年ほど前です。2014年に製品化するまで、2012年と2013年の各年に、数台のプロトタイプを作り、その都度、少しずつ改良を加えていきました。展示会に出展する以外にも、色んな方に見ていただきたい想いから、鈴木さんと一緒に担いで各地を周りました。今振り返ってみると、その方たちに興味を持ってもらえたり、さまざまなコメントをいただけたことは、やり続けるための原動力の一つになっていたと思います。

杉原: 僕の知るかぎり、産学連携の形できちんとプロダクト・アウトして販売しているケースは、極めて少ないと思うのですが、それを形にした開発チームのビジネス感覚の素晴らしさに感動しました。しかも、その後に続くaLQ(アルク)の製品開発も視野に入れていらっしゃった。「コレ、必ず売れるな」と思いました。

佐野:そう言っていただけると嬉しいです。最終的には、今仙技術研究所の山田博社長がGOサインを出してくださったことが、吉と出た大きな要因だと思います。お披露目する日程を先に決めていただいたので、限られた時間の中で逆算して、優先的にやるべきことに取り掛かっていきました。材料の調達などを含めて、今仙さんの作り込みの速さは、大学ではとうてい考えられないものでしたね。そうして製品化に至ることができて、今日にわたって、多方面からさまざまな反響をいただいています。世に出すことが、どれだけ重要な意味を持つかを実感しています。

杉原:チーム体制が功を奏した部分も大きいですよね。

佐野:鈴木さんとは、図面を広げて話し合うなど、細かい打ち合わせって、実はほとんどやっていなくて。デザイン的なところも含めて、自分がいいなと思っていることが、どんどん出てくる感じなんです。長くお付き合いさせていただく中で、お互いに考えていることが、手に取るように分かるというか、おそらく相性が極めて良いんです。

杉原:恋愛みたいな感じですか?

佐野:まさにそうですね(笑)。話は変わりますが、重力と歩行について少しお話させてください。石積みってありますよね?大きな石の中に、ごく小さな石が不思議な角度で立っていることがありますが、あれは重力で立っていて、重力で崩れるものです。歩行もこれと同じで、重力によって歩くことができ、重力によって倒れる。後者に目を向けると、倒れないように支える必要性がおのずと出てきます。よって、歩行支援には、手すりや歩行器など、歩行を支えるための器具が一般には多くあります。

一方、重力だけで歩くことができるのが、受動歩行です。足を交互に踏み出す動作によって生まれる「振り子の動き」と「バネの力」を使うことで、まさに“振り子のように足が振れる”ことが、この歩行の重要なポイントになります。気がついてみると、この原理を応用したACSIVE(アクシブ)もaLQ(アルク)も、「揺れる、揺らす支援」のような形になっていたんですね。転倒を防ぐという意味で、支える技術は非常に重要ですが、揺らして歩行を支援するというやり方があってもいいのではないかと。これに気づいてからは、講演などでも積極的に発信させていただいています。

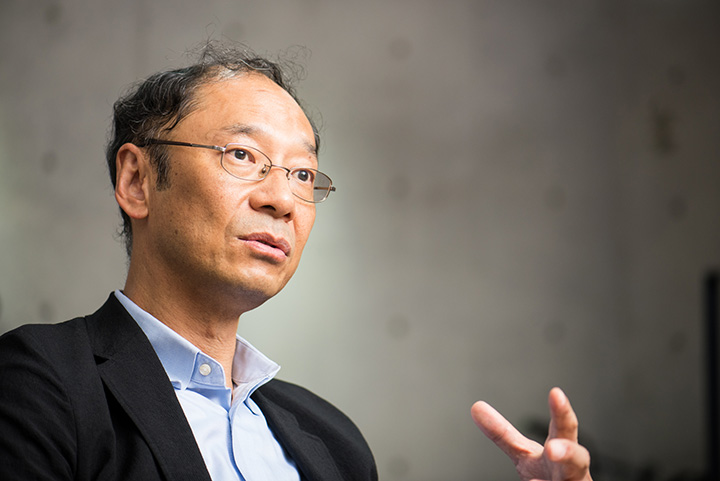

佐野明人(さの・あきひと)

国立大学法人 名古屋工業大学

大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 教授

1963年岐阜県生まれ。1987年岐阜大学大学院工学研究科修士課程修了。1992年博士(工学)(名古屋大学)。2002年スタンフォード大学客員研究員。受動歩行・走行、歩行支援、触覚・触感などの研究に従事。2009年「世界で最も長く歩いた受動歩行ロボット」でギネス世界記録認定。2014年9月、世界初の無動力歩行支援機『ACSIVE(アクシブ)』を実用化。2017年6月、ACSIVE(アクシブ)をベースに、健康づくりのために、誰もが手軽に使える無動力歩行アシストをコンセプトに開発した『aLQ(アルク)』を発表。2010・2011年度日本ロボット学会理事、2015・2016年度計測自動制御学会理事。日本機械学会フェロー、日本ロボット学会フェロー。

株式会社 今仙技術研究所(ACSIVE)

www.imasengiken.co.jp

株式会社 今仙電機製作所(aLQ)

www.imasen.co.jp/alq.html