環境に配慮したクルマとして国内で減税対象となっているのは、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、天然ガス車(NGV)、クリーンディーゼル車である。ただしそれぞれ環境性能は異なり、充電や燃料補給などの利便性の違いもあって、普及の様子が異なる。どの車種が将来的に普及するのかも見えにくいところがある。様々な周辺状況をまじえ答えを導いていく。

世界で広がる次世代車への取り組み

キーワードはSDGs

SDGs(エスディージーズ)の言葉を見かけるようになった。言葉の起こりは、2015年。国連総会で、この先15年の新たな行動計画として、持続可能な開発に関する項目が採択されたのだ。内訳は、17の目標、それらを達成するための169の基準、そして232の指標に細分化される。

17の目標のなかで自動車産業に関わると思われるのは、手に入れやすくきれいなエネルギー(7)/労働の確保と経済成長(8)/つくる責任とつかう責任(12)/気候変動への具体的な対策(13)などであろう。エネルギーと環境の問題に対しては、1990年代から次世代車への取り組みが行われてきた。

まず90年に、米国カリフォルニア州のZEV(ゼロ・エミッション・ヴィークル=排出ガスゼロ車)法により、EVの強制導入がはじまろうとした。市場で販売される新車の何パーセントかをEVにする法律である。ただし当時のバッテリー技術ではすぐに実行できず、結果的に先延ばしされたうえで、現在施行されている。

EV普及の目的は、1970年に起きた大気汚染防止法にまで遡る。移動を自動車に依存するカリフォルニア州で大気汚染が深刻化し、健康被害が起きた。そこで大気を浄化させるため、排出ガスのないEVを普及させようとした。環境問題には、この大気汚染を抑制する地域環境問題と、気候変動を抑制する地球規模の環境問題の二通りある。EVは、両方の環境問題を一辺に解決する手段だ。

ただし、一気に排出ガスをゼロにするのは一朝一夕にはいかず、1997年にトヨタが世界で初めて市販したハイブリッド車(HV)「プリウス」が登場する。プリウスの開発目標は、既存のガソリンエンジン車の燃料消費を半分にすることだった。省エネルギーによるCO2の削減策だが、排出ガスに含まれる有害物質の量も減らすことができる。日本の自動車メーカーは、HVに注目した。そしてHVは、当時の軽自動車より燃費がよかったため、競争力を削がれると警戒した軽自動車メーカーが、ガソリンエンジン自体の燃料消費を改善する開発を行い、HVとガソリンエンジン車が競い合い、燃費を改善するようになった。その結果、燃費は2割向上したが、同時にガソリン販売が2割削減となり、ガソリンスタンド閉鎖を促して現在は半数ほどに減っている。

改良ディーゼル VS 電気自動車(EV)

欧州の自動車メーカーは、ガソリンエンジンより燃費のよいディーゼルエンジンをさらに改良し、普及させることでCO2排出量を減らそうとした。しかしディーゼルエンジンは、排出ガスに含まれる有害物質がガソリンエンジンより多い矛盾を抱えている。CO2排出の抑制により地球環境問題への対応はできても、大気汚染防止には逆効果で、ディーゼル車の市場占有率がそれまでの20%から50%へ高まると、都市での大気汚染が悪化した。ロンドンやパリなどが、中国の北京と同じようなスモッグが立ち込める街となった。

さらに米国で、ディーゼル車の排ガス偽装問題が起きた。行き詰まった欧州の自動車メーカーは、一転して電動化に乗り出した。EVへの転換を急ぎながら、つなぎとしてHVにも関りを持つようになったのであるその過程で、90年代の半ばからFCVという選択肢も生まれた。水素を燃料に発電し、その電力で走るEVだ。ドイツのダイムラーが先鞭をつけ、トヨタや日産、ホンダも開発に乗り出した。しかしEVほど普及していない。その理由は、あとで説明する。

EVの市場導入をはじめたのは日本の自動車メーカーだ。三菱自動車工業が2009年に軽自動車「i-MiEV」を法人向けに発売した。翌年には一般の消費者へも販売し、同年に日産自動車が「リーフ」を発売した。

一定の販売成果をあげたが、充電環境の整備をいちからはじめなければならず、時間を要した。充電環境の整備には政府が1005億円の予算を計上して乗り出し、不足分は自動車メーカー4社(トヨタ、日産、ホンダ、三菱自)が資金を拠出して、設備投資金実質ゼロで急速充電機の設置を促した。また東京電力など含め関連する企業が参加し、「CHAdeMO(チャデモ)」という統一の充電規格を世界へ広める行動も起こした。こうして日本がEV先進国になろうとしたのであった。

一方、国内には重要な課題が残されている。それが、マンションなど集合住宅における管理組合の充電設備設置拒否問題である。これがいまだに解決されない。戸建て住宅では、およそ10万円でEVやPHEVへの普通充電コンセントを設置できる。EVを売りたい販売店は、その費用を自社で持つ、実質値引き条件の一つとしている例もある。

ところが、集合住宅の駐車場は住民の公共施設であるため、住民代表により構成される管理組合の同意を得なければ、充電コンセントや200Vの普通充電器を設置することができない。しかもほとんどの例で否決される状況が10年以上続いている。

この間に、欧米や中国で、EVやPHEVの普及が進んだ。わずか10年で、日本はEV後進国へ転落したのである。この集合住宅での管理組合による充電コンセント設置拒否は、減税や補助金といった政府や自治体による金銭的支援では解決しない。国民の環境やSDGsに対する意識が高まらないうちは、世界からどんどんかけ離れていくことになる。

そうしたなか、欧州で見放されつつあるディーゼル車が国内で人気を高めた。これも、環境問題やSDGsへの意識の低さがもたらしたことといえる。ガソリンエンジン車に比べ燃費がよいという一点のみで、政府でさえ環境によいとする減税対象車種としてきた。

クリーンディーゼルと呼ばれても、ディーゼル車は、先にも述べたようにガソリンエンジン車に比べ排出ガスに含まれる有害物質は多くなる。かつてのディーゼル車に比べれば排出ガスに煤が含まれることはなくなったが、スモッグによる循環器系の疾病を促す窒素酸化物(NOx)の排出量は、ガソリンエンジン車より多いことはかわらない。そして首都圏では、夏に光化学スモッグ注意報が出されるようになった。このままでは、国内の都市部も欧州と同様に大気汚染に悩むようになるだろう。

ガソリンエンジンも、燃料を直接シリンダー内(筒内)へ噴射し、空気との混合気にするディーゼルと同じ方式が導入されて以来、ディーゼルと同様の粒子状物質(PM)を排出するようになった。欧州では、ディーゼル車と同様の排出ガス後処理装置としてパティキュレート・フィルターの装備が行われている。ところが日本では規制されていない。

ガソリンや軽油を燃やして走るエンジン車は、HVを含め、もはや役目を終えつつある。そして大気汚染と温暖化という二つの環境問題を同時に解決するEVへ移行することが求められている。つなぎとして、日常的な短距離であればモーター走行が可能なPHEVも認められているが、それも時間の問題だ。

次に、FCVについて。燃料となる水素ガスは、70MPa(約700気圧)の高圧で車載タンクに充填される。高圧にするため、水素を冷却しながら圧縮しなければならず、多くの電力を必要とする。また、水素ステーションの敷地は500平方メートル(約150坪)が最低でも必要だ。しかし、水素ステーションは安全上、ビルを上に建てることができないため、土地の有効利用として採算が合わない。つまり水素ステーションの整備は、容易でない。

SDGs視点でみた自動車

軍配はやっぱりEV車

EVなら、駐車場に充電器あるいはコンセントを設置するだけで充電できる。

FCVが普及しない理由がそこにある。天然ガス車は、配送トラックやバスなどで利用されているが、乗用車では現在は販売されていない。エンジンで燃やした際にガソリンや軽油ほどの力を出せないうえ、天然ガス供給スタンドがなくなったためだ。

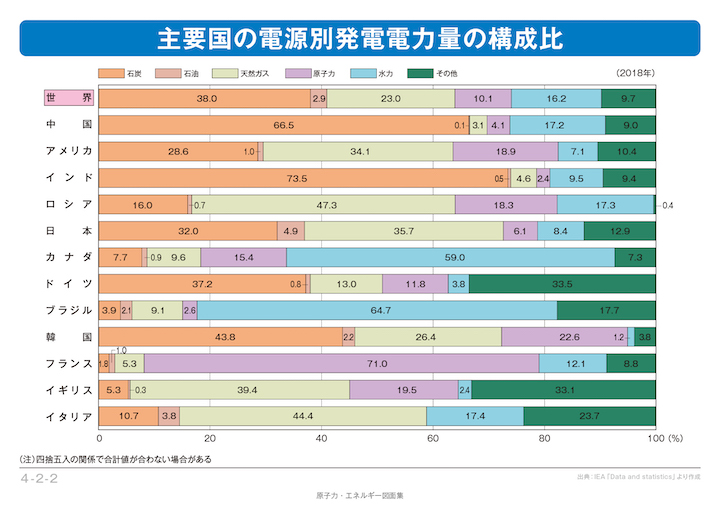

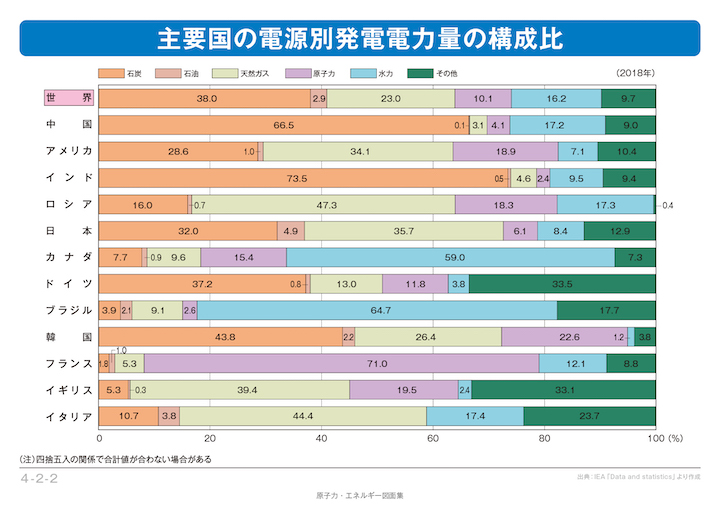

最後に、EVで使う電力について。火力発電に依存するうちはCO2排出が生じるとの声がある。その通りだ。しかし、EVが普及するこの先10~20年後には、世界の電源構成が再生可能エネルギーや原子力発電へ移行していく道筋が計画されている。欧米を含め、火力発電に依存する中国や東南アジアでも、次世代の新しい原子力発電導入の道が探られている。一方、日本は東日本大震災以後、原子力発電について議論する余地さえなく、ここでも世界から遅れをとろうとしている。

クルマは、市販されたあと10年前後は市場を走り続ける商品であり、国が進める将来の電源構成を含めた視点で、EV普及の意味が語られるべきだ。また、EVは、移動可能な蓄電装置でもある。スマートグリッドの一部として活用すれば、電力消費の平準化や、発電所の削減など、電力の運用や管理にも関われる潜在性を持つ。つまりクルマが単なる移動手段だけでなく、社会の資本となる電力の運用管理の一部となり、将来のエネルギー需給を安定化させることに役立つのである。そこはFCVでは不可能だ。

SDGsという視点で、総合的な持続可能性を探るには、EVしか答えはないといっていい。

関連記事を読む

“未来のウィールチェア”をかたちに

“未来のウィールチェア”をかたちに

リアルの世界では、ハンドリムを手で回し続け、VRに広がる5つのステージを駆け抜けるタイムトライアルは、ゲーム感覚で楽しむことができる。行く途中には、カーブあり、障害物あり。それらをうまく避けながら、走り続けるのは中々ハードだが、それゆえ集中力も高まり、時が経つのも忘れて熱中してしまうほど。特筆すべき点は、VRの体感スピードが、世界のロードレースと同じスピードを再現していること。そして、トップアスリートのスピードの追体験も可能にしていることだ。

リアルの世界では、ハンドリムを手で回し続け、VRに広がる5つのステージを駆け抜けるタイムトライアルは、ゲーム感覚で楽しむことができる。行く途中には、カーブあり、障害物あり。それらをうまく避けながら、走り続けるのは中々ハードだが、それゆえ集中力も高まり、時が経つのも忘れて熱中してしまうほど。特筆すべき点は、VRの体感スピードが、世界のロードレースと同じスピードを再現していること。そして、トップアスリートのスピードの追体験も可能にしていることだ。 デジタルテクノロジーの力で、パラスポーツを“エンターテイメント”に

デジタルテクノロジーの力で、パラスポーツを“エンターテイメント”に