目次

前編ではeスポーツが生まれた背景や現状を語り合った。そして今後は、eスポーツは一般的なスポーツのなかに溶けていくだろうと予測。後編では具体的な未来予想図を展開。犬飼氏が構想する『IT体育館』の可能性について話が展開していく。

人の動きを解析すると未来が見える

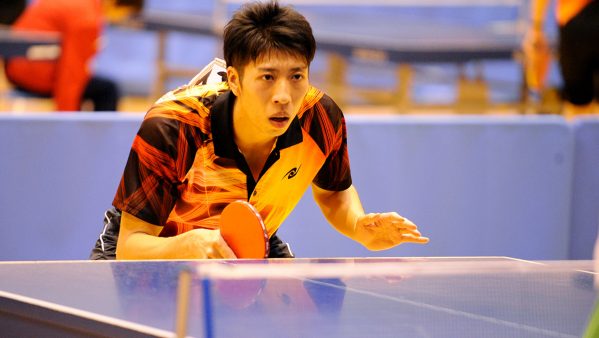

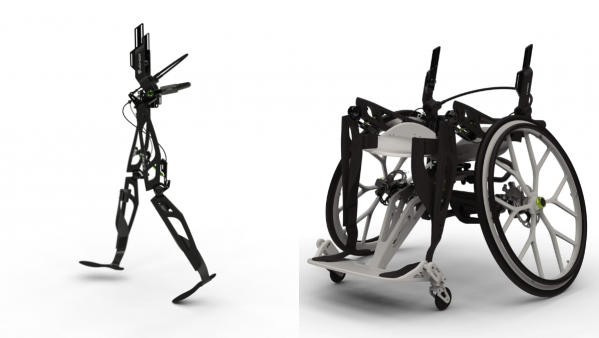

杉原:僕は人の動きを解析することが好きなので、リアルイム身体情報を測定してクラウドにストックしていくという犬飼さんの『IT体育館』構想に共感するんです。RDSは車いすレーサーの開発をしているのですが、「人間が45分くらい座り続けるとどんな動きをするのか」、「何回減圧するのか」といったことから、その人の身長や体重、年齢が予測できて面白いんです。

犬飼:そういう研究データはみんな欲しくて仕方がないんですよ。たとえば、『アナグラのうた –消えた博士と残された装置–』という科学展示が、日本科学未来館にあるんですけど。それは、「空間でどういった情報を取って、どう利用すれば、どう幸せになるか」という空間情報科学に関する展示なんです。面白いのは、僕たちがそれを作っている様子を、京大の先生がさらに研究している。つまり、入れ子構造になっているんです。京大の先生たちは、僕らの会議や制作風景をすべてビデオに録画した後、「犬飼が立ち上がった」「◯◯と喋った」とかを全部書き出して、「犬飼が立ち上がると議論はこう変わる」とか「何分くらいでこう変わる」とかを解析して論文にしているんです。そういうことを自動化させたい。

杉原:そんな研究があるんですね。

人間のためではなくて、

テクノロジーが成長するためにやっている

犬飼:最終的には意思決定に使いたいんですよ。AIがディープラーニングした過去のデータと、リアルタイムで起きていることを対峙させれば未来予想ができる。そうなると、未来の選択肢はAmazonのおすすめ商品みたいに表示される。つまり、「今日の会議は何をする?」という時点で、すでに「結論」が出ている。未来の会議は、その結論に対しての意思決定の場になっていく。

杉原:会議室に入ってきたときの雰囲気やサーモグラフィーだったりを踏まえてですよね。

犬飼:今日のような対談も、最初から結論の記事ができあがっている状態。それが対談のなかでリアルタイムに変化していく。

杉原:そのためのデザインや構造はすでにあって、あとはどう数値化、AI化して使えるコンテンツにするかということですか?

犬飼:いまやっているのは入力部分です。発見のための「眼」を作っている感じ。それは人間のためではなくて、テクノロジーが成長するためにやっているんです。そういうと反感を買うんだけど、僕は「人のために働く」とか「ホスピタリティ」とかいうのがすんなり理解できない人間だから。

杉原:その感覚は僕も少しわかるところがあります。RDSで車いすを作ったり、『HERO-X』のようなメディアをやっていると、「いろんな人の助けをしていて偉いですね」とか言われることがあります。でも、僕はただ「無いものを作りたい」だけなんですよね。時速50kmのスポーツカーみたいな車いすがあったら面白いとしか思っていない。

犬飼:そこには、時速50kmの車いすがあるだけですよね、ただ作ってみたいだけ。

杉原:頭の中に描いている未来をやらないと気持ち悪い。やらないなら、キレイさっぱり消し去りたい。

犬飼:そう、「思いついたから」って結構重要で。思いついたから、作らなければいけないから、作るだけ。「誰のために作っているのですか?」と聞かれたら考えるけど。

杉原:コンクルージョンが大事だと思っていて、イントロは誰かが書いてくれればいいかなと思っています。

犬飼:とはいえ、こういう場所に呼ばれたからには、「自分の言葉で話せ」「批評は自分でしろ」とか、そこも含めてやらないといけない。

東京オリンピックの開催が

決まってから空気は変わった

杉原:eスポーツのプラットフォーム化は、今後どんどん大きくなりますか?

犬飼:はい。先ほどもお話したように、まずは『IT体育館』を作りたいんです。過去のデータと、リアルタイムを対峙させて未来予想をすると言いましたけど、そこにみんなが気づき始めたときに、そういうソリューションを提供したいと考えています。

杉原:多くの人が共鳴して、一緒にやっていくイメージですか?

犬飼:2010年くらいから、苦労して自力でやっていますけど、いまだに始まってない。「いつ儲かるんですか?」と聞かれるから事業計画を書くんだけど、僕がヘタクソなのかそこから動かない。でも、2013年、東京がオリンピックの開催地に決まって、そこから急に空気は変わりましたね。それまでeスポーツなんて誰も興味を持っていなかったですから。日本のターニングポイントだと思いますよ。結局、オリンピックでスポーツへの関心が生まれて、次のスポーツを探したときに、具体的に使えるのがeスポーツだけだったということなんでしょうけど。

杉原:従来型のスポーツとのギャップが面白かったんですかね。

犬飼:2020年までに何かしら投資するに値するものが、そこしかなかったんですよ。「eスポーツ=テレビゲーム」としてくくれば、ゲームプレイヤーの10%が真剣に取り組めば幾らになると試算できる。「超人スポーツ」みたいなものに投資が集まらないのは、その市場がそもそも文化になっていないから。酔狂なエンジェル投資しかあり得ない。

IT体育館が普通になると、

次にくるキーワードは「作る」

杉原:犬飼さんたちは、新たな市場を作ろうとしているんですね。

犬飼:いまはニーズを先に作ればいいと思っているんです。スマホが当たり前の時代になって、次はデータを取ることが当たり前になって、情報が取れる体育館が当たり前になり、取れない体育館に違和感を覚えるようになったら、みんながIT体育館を欲しがるようになる。実際、山口の情報芸術センターでは2015年からやり始めていて、子どもたちは学校にある旧来の体育館に違和感を感じ始めているんです。IT体育館が普通になると、次にくるキーワードは「作る」になんですよ。

杉原:どういうことですか?

犬飼:スポーツ庁のスポーツ基本計画では、「する・見る・支える」をキーワードにしている。するスポーツ、見るスポーツ、支えるスポーツという三角形。その面積を大きくすることで、人々が健康になって、医療費も下がって、健康寿命がながくなるという説明。それを一緒にやっているのが超人スポーツをやっている人たち。

僕らは、そこに「作る」という縦軸を作って立体的に増やしていきましょうという提案をしているんです。やる種目が増えればスポーツ人口が増えるという考え方です。というのも、eスポーツがスポーツに与えた影響のひとつに、スポーツデベロッパーが増えたことが挙げられるんです。テレビゲームでいえば、ゲームクリエーターが増えたのと同じ。問題点としては、スポーツクリエーターには給料や賞がなく、社会的評価もないということ。さらに、新しいスポーツを作ったあとに、それは誰のものかっていうことになる。スポーツって誰のものでもなく、パテントもとれない。

杉原:確かにそうですね。

犬飼:そこで僕が提案しているのは「デベロップレイヤー」、デベロップとプレイをかけた造語です。新しいスポーツを考案して、プレイしながらルールを決めている途中の段階では、「デベロップ」と「プレイ」の境界線がないわけです。プロトタイピングに近い。ITの世界のように、プロトタイピングをアジャイルに作っていき、ちょうどいいところが見つかったら人にプレゼンする。作りながら遊ぶ体験ですよね。とはいえ、これもまだどうマネタイズするのがいいのか、回答は出てないんです。僕たちはまだアイデアがないので、それが「作る」の次にくるキーワード。

杉原:そう考えると、「スポーツ」というワードを使ったほうがいいのか、面白いものが生まれるならスポーツと呼ばなくてもいいのでは? ということになりますよね。

犬飼:そうなんですよね。「スポーツ」や「遊び」という言葉が使いにくくなってしまったので、新たに自分で「運楽」という言葉を作っちゃったんです。運楽の中に、スポーツや音楽があるような感じです。

杉原:なるほど。音楽のなかに、さらにジャズやヒップホップがあって、演歌もあってみたいなものですよね。

犬飼:そうそう、プレイヤーも観客も楽しんでいるに過ぎないというのは、音楽ではすでに起こっている。

杉原:もしかしたらeスポーツはジャズに近いのかもしれない。

犬飼:即興的に作っていくという意味ではジャズに近いかもしれないですね。僕らのやっている『運動会ハッカソン』※1とか、『未来の運動会』※2とかね。

——————

※1 伝統的な運動会の道具、紙、棒、ボールからドローン、コンピューターなど、使う道具の制限をなくした状態で、みんなで新しい運動会の「種目」や「出し物」を作る試み。

※2 『運動会ハッカソン』で生まれた、新しい競技で楽しむ運動会のこと。

——————

杉原:それをテレビのショーとしてやるのか、YouTubeとしてやるのか、ジャズバーでやるのか。

犬飼:そうそう、IT体育館をそういう場所にしたいんです。そういう場所を用意しておけば、コンペティティブな環境が生まれて、そのうちにすごい奴が現れますから。

杉原:xでも、eスポーツというものをテレビゲームの大会では終わらせず、ここまで広げて考えている方は少数派ですかね。

犬飼:そんなに難しくないし、便利で普遍的な捉え方だとおもうんですけどね。でも、eスポーツ=テレビゲーム大会のような認識になってしまったことには、僕も反省があるんです。2005年頃は、「eスポーツって何ですか?」と聞かれたら、みんながわかりやすいように「たとえばテレビゲームをスポーツとしてとらえるようなことです」と答えていたので。

杉原:今後、犬飼さんの考えるeスポーツが普及していくと、「ゲームばかりやっていないで、少しは体を動かしなさい!」という定番文句が家庭から消えていきそうですね(笑)

犬飼:『ポケモンGO』をやって、1日5km歩いている子どもを否定できないですよ。「お母さん、僕は今日ポケモンがんばったよ。」って言ったら、「ゲームばっかりしてないで外で遊びなさい」と、なぜか怒られてしまう矛盾と戦ってきた人生なんです。僕はお母さんに苦言を言われる理由がわからなかった。そこを説明したくて、苦肉の策で生まれたのがeスポーツでもあるんです。

犬飼博士

1970年、愛知県一宮市生まれ。運楽家/遊物体アソビウム/ゲーム監督。映画監督山本政志に師事後、ゲーム業界にて『TOY FIGHTER(アーケードゲーム)』、『UFC(ドリームキャスト)』、『WWF RAW(Xbox)』といった作品を制作。2002年より、スポーツとゲームを融合する「eスポーツ」の事業を開始。『World Cyber Games』、『Cyberathlete Professional League』、『Electronic Sports World Cup』といった国際eスポーツ大会の日本予選をオーガナイズ。2007年度文化庁メディア芸術祭にて、ゲームソフト『Mr.SPLASH!』が審査員会推薦作品に選出。2012年には、日本科学未来館で常設されている『アナグラのうた 消えた博士と残された装置』に参加。2013年には、YCAM公募企画『LIFE by MEDIA』国際コンペティションや、文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞などを受賞した『スポーツタイムマシーン』を発表。