命を扱う現場で取り扱われる道具には、最新鋭の技術が使われることが多い。その技術に目をつけて、商品開発した会社がある。東京都に本社を置くバルミューダ株式会社は、手術灯国内シェアナンバーワンの山田医療照明と共に、目への負担を抑え、手元に影を作りにくい構造のデスクライト「バルミューダ ザ・ライト」を開発、販売をはじめた。

手元が正確に見えることが重視される手術現場で、手術を支える光りを提供してきた山田医療照明が、クリエイティブとテクノロジーでモノづくりに参加するバルミューダ株式会社と共同で開発したもの。スタイリッシュさと実用性を兼ね備えたデスクライトは、特に、子どもの利用を想定したデザインにされているようだ。ライトを支える土台の部分には、鉛筆などが入れられる。デザインは至ってシンプルなため、付属するデコレーションシールを貼らなければ、大人の書斎でも十分に使えそうだ。

子どもの利用を想定して専用のデコレーションシールがついている

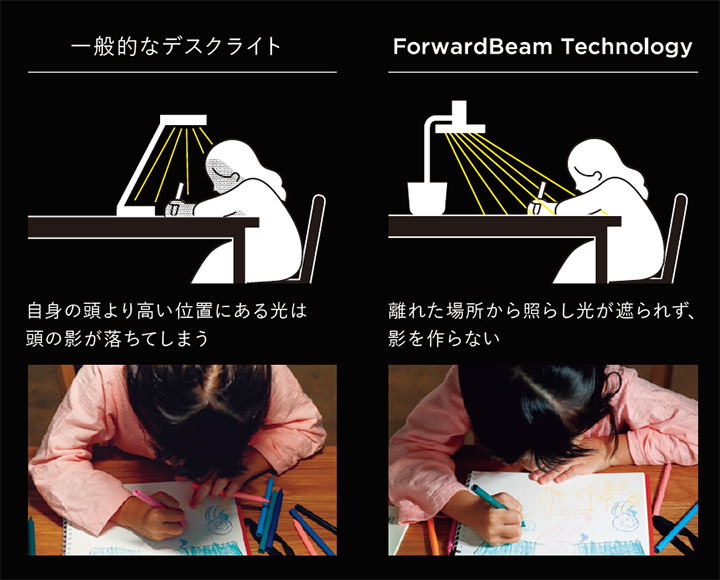

このライトの目玉はなんといっても目への負担が少ないこと。手術灯は無影灯とも呼ばれるようだが、これを机の上でも実現したのだ。少し離れた場所から照らすことで目線の先に影を作らない構造で、特に、ライトを手元の反対側に置けば、影のない状態を作り出してくれる。

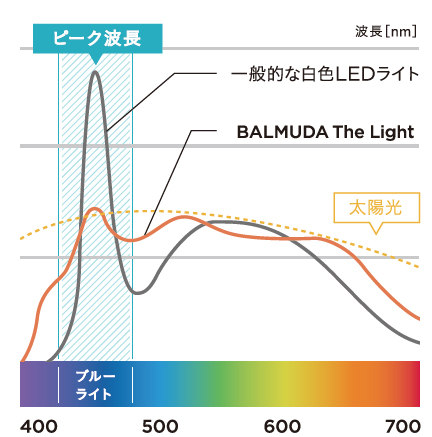

また、色味の見え方にもこだわり、使用するのは手術の現場でも使われている太陽光LED。正確な色味で見えるため、実は美術館での利用も多い。太陽光LEDはもうひとつ大きな特徴があり、一般的な白色LEDライトと比べてブルーライトのピーク波長は約半分、つまり、目への負担がやわらげられる。

定価は37,000円(税別)。バルミューダオンラインストア・BALMUDA The Kitchen松坂屋銀座をはじめ、主要家電量販店などで予約販売を開始している。