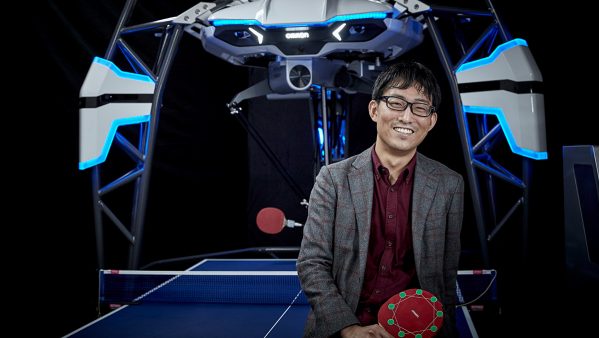

日本におけるスポーツ用義足作りのパイオニアとして知られ、義肢装具士として30年以上活動を続ける臼井二美男氏。かつてまだ日本でスポーツ用義足が普及していなかった1980年代から、自ら情報を収集し、数々のプロダクトを生み出した臼井氏は、オリジナルのクラブチームを発足させ、走ることの楽しさも伝え続けてきた。そこから多くのパラリンピック選手が生まれ、現在も日本代表選手たちの総合的なサポートを行っている。なぜ臼井氏は義足を作り、走ることの重要性を説くのか? 同氏が所属する鉄道弘済会義肢装具サポートセンターを訪ねた。

約170人が繋がっている

“スタートラインTOKYO”

臼井氏が発足させたクラブチームとは、“スタートラインTOKYO”のこと(発足時の名称は、ヘルスエンジェルス)。28年前から欠かすことなく義足で走るための“練習会”を開いてきた。

「今は練習会をやると70人ぐらいが集まりますよ。そのうち義足を履いている人は50人ぐらいです。多分規模的には世界一だと思います。グループLINEでは約170人が繋がっていて、北海道の方も佐賀県の方もいるんですが、遠方の方も月に1回は基本的にいらっしゃるんですよ。ここ6年ぐらいは、週に1回、近郊に住んでいる方を対象にした練習会も開いています。クラブチームは、年配の方は若い人と交流できるし、逆に若い人は年配の人から知恵を得られる。そういう交流も面白いですよね。人数が多いと大変だと思われるかもしれませんが、規制や決まりごとを作り過ぎないようにしていますから、こちらも参加するほうもストレスなく続けられています。いつの間にかチームが生き物のように勝手に進化するようになったのですが、それも興味深い現象です」

“スタートラインTOKYO”には、難しい練習メニューなどはまったくなく、基礎的なストレッチをしたりウォーキングをしたりしながら、徐々にランニングを楽しんでいくという。どちらかというと1時間ほど自由に体を動かすイメージに近い。少しずつ大きなクラブチームに成長し、興味を持った関係者が全国から見学に訪れるようになった。今では同じような練習会を主催する病院や自治体が増えているという。実際にそこからパラリンピック選手も生まれている。

スタートライン TOKYOの参加者は、老若男女問わず、スポーツ用義足をつけて走ることの楽しさが体験できる。それは、さまざまスポーツにトライするきっかけにもなると臼井氏はいう。

「東京はもちろん、大阪や三重からも世界で活躍する選手が出てきています。だからといって練習会の目的は、パラリンピック選手を育てることではありません。もちろんパラリンピック出場を目指すというのは、モチベーションとしてはいいことだと思いますが、練習したからといって、誰でもパラリンピックに出られるわけではないですから。“スタートラインTOKYO”は、義足を履いていてもスポーツが楽しめるということを知るための入り口にしたいんです。陸上競技に固執しているわけではないのですが、走ることはすべての基礎になるので、それを薦めているのです。走れれば、卓球だって野球だってできる。しかも身体能力も上がりますし、気持ちも変わってくる。そういう人が増えることが、一番重要だと思っています」

たまたま義足の調整で訪れた村上さやか選手(長谷川体育施設陸上競技部)。東京2020パラリンピック日本代表候補の一人である彼女の義足も、臼井氏が長年手掛けてきた。

ニーズに応えるには

義肢装具士が試行錯誤するしかない

もはやスタートラインTOKYOの取り組みは多くのメディアに取り上げられ、30年近い臼井氏の活動は、大きなムーヴメントになろうとしている。加えて臼井氏は、パイオニアとして走るための義足開発も行ってきた。ランニング用の義足がまだ一般化していなかった時代から、いち早く研究、開発をしてきた経緯がある。

「自分が義足作りを始めた80年代は、全然情報がなかったですね。あるのは、義肢業界の学会誌とか、パーツメーカーからもらう冊子とか、そういうものでした。たまにアメリカ人やドイツ人が義足でパラリンピックに出場したとか、そういう記事を目にするぐらいで、どんな経緯で作られた義足がどのように活用されたとか、そういう細かな情報はありませんでした。スポーツ義足を作るにあたっては、もちろんいろんな前例を調べて自分なりに研究を進めてきましたけど、スポーツ用に限らず、義足は一人一人ニーズが細かく異なるので、結局は担当の義肢装具士が、それを実現させるために独自に試行錯誤するしかありません。ダンスをやりたい、バイクに乗りたい、泳ぎたい、というようにみなさんの想いは違う。それを叶える小さな約束を果たすのが、義足作りのような気がします。その積み重ねでここまで来ました」

家にいるのは1年で3日ぐらいです(笑)

あらゆるユーザーの希望に真摯に向き合い義足作りをしながら、クラブチームの運営、国際大会に出場するトップクラスの選手の相談にも乗る。臼井氏の活動はとにかく幅広く、驚くほど多忙に見える。実際、還暦を過ぎた今も仕事量は増えているという。

「今、同時進行で25人ぐらいの義足作りやケアをしているんですよ。もちろん若い人にも手伝ってはもらっていますが、正直、数年前より今のほうがさらに忙しいですよ(笑)。相談も増えていますし、スポーツをやってみたいという方も増えています。スポーツだけでなく、高価な義足を作ったけど、うまく歩けないとか、そういう相談も多いです。様々な要望に応えてイベントなどを企画していたら、ここ15年ぐらいまともに休みを取っていません(笑)。家に丸々いるのも年に3日ぐらいじゃないですかね。でもやりがいがあるんですよ。走れるようになって、みんなが元気になっていく姿を見るのはいいものです」

「ほぼ休みはない」と笑いながら話す臼井氏。全国から、あらゆる相談が絶えることはないという。

多忙を極める臼井氏の活動を見るだけでも、東京2020へ向けて、パラスポーツは盛り上がりを見せているように感じる。義足を履いていてもランニングを積極的にしたいという人が増えていると聞くと、日本は環境的にも充実しているような印象もある。ところが、現実はそうではなく、まだまだ課題が山積みだという。

「ウチに通っている義足ユーザーは3500人ぐらいいるのですが、スポーツに関わろうとして練習会に参加している方は、そのうちの100人程度です。全国で考えたら下肢切断者は6〜7万人ぐらい。その多くが走ったりスポーツをしたりすることとは無縁の生活をしています。もっと競技用の義足に接する機会が必要ですし、話を聞いてくれたり提案をしてくれる義肢装具士の数も増やさなければならない。そうしないと次のステップに行けないと思います」

自分の満足度は、

まだ65点ぐらいですかね

スポーツ用の義足がどうやって手に入るかという情報も今はまだまだ足りていない。実際に履いてみると、どういう感覚になるのか? そういったことを体感できる機関も病院も少ないのが実情だ。もっと気軽にスポーツ用義足が体感できる環境があれば、積極的に体を動かすことを楽しむ人も増えるはずだ。そうなれば、必然的にパラアスリートを目指す人も増えるのではないか。

こちらは、臼井氏が手掛けた最新のランニング用義足。ミズノと今仙技術研究所が共同開発したもので、日本人の体型に合わせて、板状の足部の曲線をできるだけ小さく仕上げているという。

「パラリンピックに出場するようなトップクラスの選手には、もちろんスポンサーが付いたり支援の話も多いとは思うのですが、どちらかというとその前の育成のところをもっと充実させないと、パラスポーツ全体が伸びていかないと思っています。スポーツ用の車いすや義足が今よりも手に入りやすいシステムが必要ですし、義務教育の段階からスポーツをやりたい人たちが積極的にトライできるような行政や公費のサポートも大切です。“スポーツは趣味”というような捉え方は、改めていかなければならないと感じています」

日本で指折りのキャリアを持ちながら、今も現場で活躍している臼井氏。これからも後進の指導も含め、やりたいことは尽きないという。東京2020はもちろん、その先も義足の新たな可能性を追求することに変わりはない。仕事のペースや量を今よりも落としていくつもりもまったくないそうだ。

義足のパーツや試作品などが所狭しと置かれている研究室。臼井氏はこの場所とリハビリ室、製作室、屋上のランニング用施設などを日々休みなく動き回っている。

臼井二美男(うすい・ふみお)

1955年、群馬生まれ。大学を中退後に、28歳で義肢装具士を目指し東京身体障害者福祉センター(現公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具士サポートセンター)に入社。1989年から、それまで日本になかったスポーツ用義足の開発・製作を開始する。1991年、切断障がい者を対象としたランニングクラブ“ヘルスエンジェルス(現スタートラインTOKYO)”を設立。自らが先頭に立ち、義足ユーザーがスポーツすることの大切さを説いてきた。また、ランニングに関わらず、ユーザーの様々な要望(水泳、マタニティ、バイク、ファッションショーなど)に合わせた多くの義足を開発。2000年のシドニー大会以降は、パラリンピック日本代表のメカニックスタッフとして同行している。

dringアラートシステムは充電可能で長寿命のバッテリーを搭載しているうえ、小さくて軽いのでさまざまな製品に埋め込んで応用可能です。具体的には加速度計や

dringアラートシステムは充電可能で長寿命のバッテリーを搭載しているうえ、小さくて軽いのでさまざまな製品に埋め込んで応用可能です。具体的には加速度計や