日本におけるスポーツ用義足作りのパイオニアとして知られ、義肢装具士として30年以上活動を続ける臼井二美男氏。かつてまだ日本でスポーツ用義足が普及していなかった1980年代から、自ら情報を収集し、数々のプロダクトを生み出した臼井氏は、オリジナルのクラブチームを発足させ、走ることの楽しさも伝え続けてきた。そこから多くのパラリンピック選手が生まれ、現在も日本代表選手たちの総合的なサポートを行っている。なぜ臼井氏は義足を作り、走ることの重要性を説くのか? 同氏が所属する鉄道弘済会義肢装具サポートセンターを訪ねた。

恩師を思い出して義肢に興味を持った

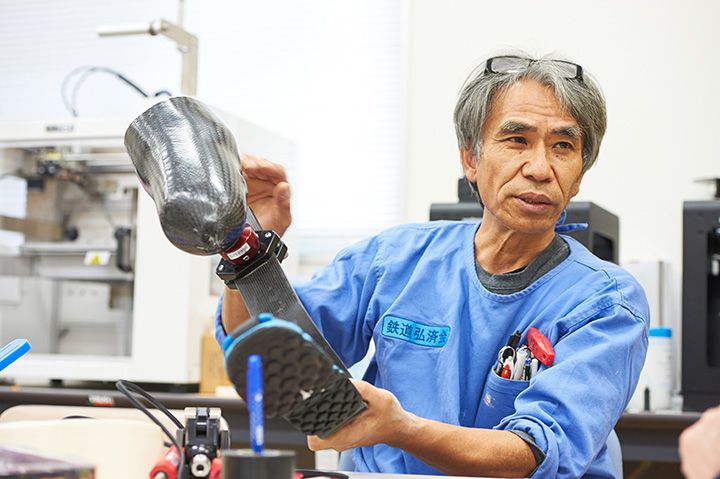

義足作りの第一人者として知られる臼井氏は、JR南千住駅の目の前にある鉄道弘済会義肢装具サポートセンターで、日々義足を必要とする人たちの訪問を受け、要望を聞き、その人にぴったりのプロダクトを作るべく格闘している。そもそもなぜ義足作りを始めたのだろうか?

「義足作りをする前は、ずっとアルバイト生活をしていたんですよ。それで28歳のときに、腰を据えてできる仕事を探そうと思って、たまたま大塚の職業訓練校に義肢課というものがあることを知ったんです。“義肢”っていう漢字自体、それまであまり見たこともなかったんですが、義足に対しては親近感がありまして。実は、小学校6年生ときの担任の先生が、腫瘍ができて大腿切断をしたために義足を履いていたんですよ。それを見せてもらったことを鮮烈に覚えていたので、義肢課に興味を持ったんです。早速ここ(現在の鉄道弘済会義肢装具サポートセンター)に見学に来たら、“技術者に欠員が出たから見習いとしてきてみないか?”と言われたんですよ」

ユーザーの急な来訪にも対応できるように、作業着のポケットやボディバッグには、常に多くの工具を入れて持ち歩いている。

義肢装具士は義足を作っているだけではない

義肢装具士と一口で言っても、その仕事内容は多岐にわたる。ユーザーにマッチした義足を作ることはもちろんだが、病院に出向いて様々な意見を聞いたり提案もする、いわゆる営業活動も大切な業務だ。ときには見積書を作成したり事務仕事もこなしながら、ユーザーのアフターケアも行う。それらを分業で行うところも多いが、臼井氏は義肢装具士を志した当初から、あらゆることを一人で行ってきたという。

「自分は仕事をオールマイティにこなすことが普通という環境で育ちましたので、なんでも一人でやってきました。大きな会社では、義肢装具士は営業だけで、義足作りもまったくしないところが少なくありません。その場合、義足は専門の職人さんが作るので出来栄えは綺麗ですが、患者さんのニーズに細かく対応できないというデメリットもあります。一概に、義肢装具士がすべてを一人でこなすことがいいとは言えませんが、お客さんからすると、責任を持ってあらゆることに関わってくれるほうが、安心感はあると思います。ただ、いろいろな業務をこなしながらモノづくりを覚えていくのは簡単ではありません。自分も、最初の2年間は仕上げだけしかやらせてもらえませんでしたから。患者さんの足の型を取って義足作りができるまで3年はかかりましたね」

臼井氏のようにユーザーの希望に事細かく対応しながら、あらゆる業務をこなすというのは大変なエネルギーが必要だ。加えて、近年では、義足そのものの作りも大きく変わってきている。そのため、義肢装具士は時代の変化に対応して、常に新たな技術習得も求められる。

「自分が義足作りを始めた1980年代は、骨格構造のモジュラー義足ができはじめた時代です。ちょうど義肢の技術が進歩し始めた頃で、それまで膝や足部の種類はすごく少なかったのが、あらゆる部品やパーツが飛躍的に増えていったんです。材料に関しても、チタンとか、アルミ合金とかカーボンファイバー、そういうものが義足にもちょっとずつ使われるようになっていきました。今主流になっているカーボンファイバーがしっかり浸透し始めたのは1995年頃だと思います」

ユーザー一人一人の特性やニーズはもちろん、時代の流れを把握して、その人にとって最高の義足を作るのが自分の役目だと語る臼井氏。これまで義肢装具サポートセンターが手掛けた多くのプロダクトの一部は、展示スペースで拝見することができる。

走ることやクラブチームに

関わることが生きがいになる

かつては限られた部品と材料で、画一的な義足が作られていたが、この20年で技術も素材も驚くほど進歩し、実に多種多様なプロダクトが作られるようになった。それだけに義肢装具士にも幅広い知識や技術が求められるが、だからといって基本は変わらないという。

「まず義肢装具士にとって大切なことは、ユーザーが支障なく生活できるちゃんとした日常用義足を提供することです。それは時代や状況が変わっても同じです。長く履いていても痛くないものを作ることが大前提。義足は体重がかかるので、痛みを伴うことが多いんですよ。しっかりと適合していないと必ずどこかが痛くなる。それは、虫歯をずっと抱えているような感じですから、精神的にもすごく不安定になるし、歩き方もおかしくなってしまうんです。それだと結局外に出なくなったり、人に対して短気になってしまったりと、何もいいことはないんです。まずは日常用のしっかりとした義足を作ってアフターケアもする。スポーツをお薦めするのは、次の段階です。その順番は、年齢も性別も関係なくみんな同じです」

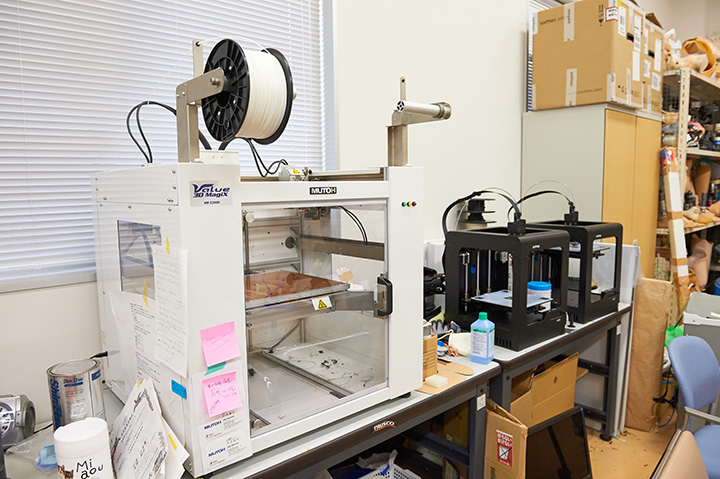

臼井氏が日夜開発などを行う研究室には、大小様々な3Dプリンターも常備されている。

義足でも走ってみようと誰もが思うわけではない。まずはそう思えるまでの前段階が必要だと臼井氏は語る。自転車に最初から乗れる人がいないように、義足もまずは日々の生活と歩行が支障なくできるようになり、そこから走るためのトレーニングを徐々に積んで走る技術を習得していく必要がある。まずは、走ってみたいという欲求が出てくることも重要だ。

「必ず誰にでも走ることを薦めているわけではありませんが、ちょっとでも可能性を感じたら、“走ってみたら”と提案しています。それは、別にアスリートになって欲しいと思って言っているわけではありません。運動することでその人が持っている性格や体質、運動神経などが活かせることがたくさん出てきますので、可能性があるならぜひトライしてもらいたいだけなのです。なかには、運動よりも文化的なことが好きという方もいますから、そういう場合はもちろん無理強いはしません。でも、絵を描くことやホームページの作成などで(自分が発足させた)クラブチームを手伝ってくれている方もいらっしゃいます。大切なのは、走ることやクラブチームに関わることで、その人なりの生きがいを見つけることなんです」

臼井二美男(うすい・ふみお)

1955年、群馬生まれ。大学を中退後に、28歳で義肢装具士を目指し東京身体障害者福祉センター(現公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具士サポートセンター)に入社。1989年から、それまで日本になかったスポーツ用義足の開発・製作を開始する。1991年、切断障がい者を対象としたランニングクラブ“ヘルスエンジェルス(現スタートラインTOKYO)”を設立。自らが先頭に立ち、義足ユーザーがスポーツをすることの大切さを説いてきた。また、ランニングに関わらず、ユーザーの様々な要望(水泳、マタニティ、バイク、ファッションショーなど)に合わせた多くの義足を開発。2000年のシドニー大会以降は、パラリンピック日本代表のメカニックスタッフとして同行している