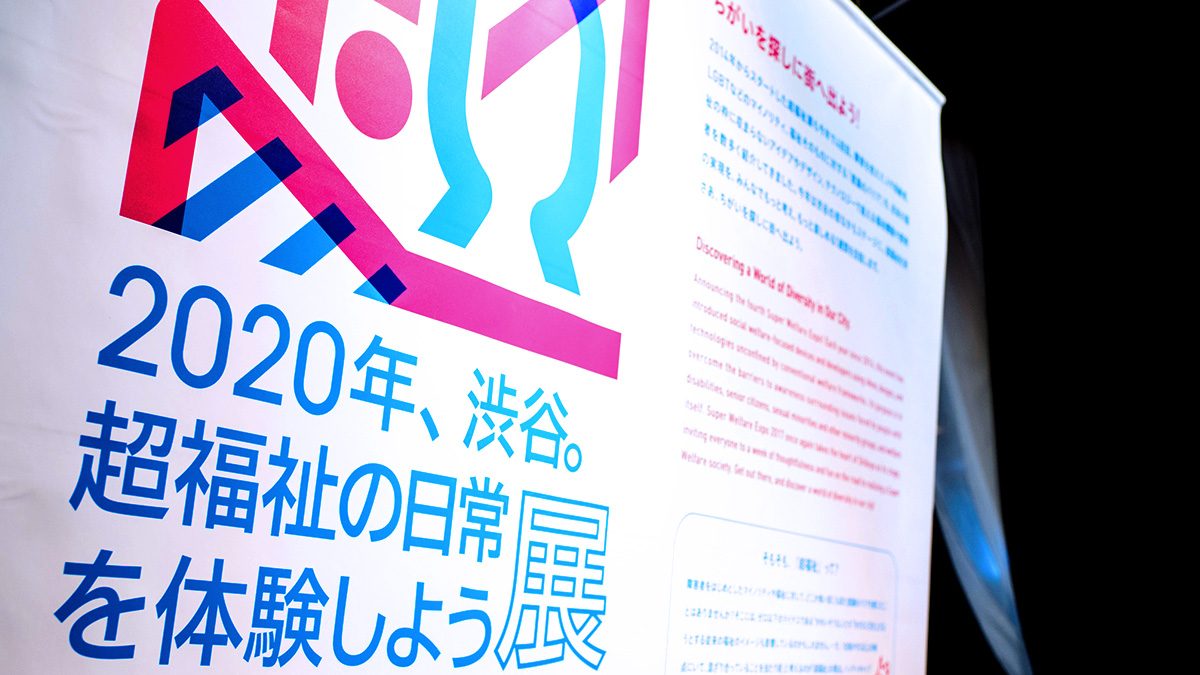

障がい者やLGBTなどのマイノリティや福祉に対する心のバリアを溶かそうと、「カッコいい」デザインや「ヤバイ」テクノロジーを備えた福祉機器の展示をはじめ、多彩なジャンルのプレゼンテーターが登壇するシンポジウムなどが開催される『超福祉展』。4回目となる今年は、渋谷ヒカリエ「8/(ハチ)」をメイン会場に、ハチ公前広場や渋谷キャストなどにサテライト会場が設けられ、渋谷の街を舞台に開催された。今回、注目を浴びた展示やイベントを早速紹介しよう。

『超福祉』に染まる渋谷の街

初日に開催されたオープニングセレモニーには、渋谷区長を務める長谷部健氏をはじめ、東京大学 先端科学技術研究センター教授の稲見昌彦氏、タイムアウト東京代表取締役の伏谷博之氏、FCAジャパン株式会社マーケティング本部長 のティツィアナ・アランプレセ氏など、豪華な面々が勢ぞろいし、同展にかける想いや取り組みなどについて語った。

今年のキャッチコピーは、「ちがいを探しに、街へ出よう!」。「ハンディキャップや困りごとを抱えている方も、遠慮なく、渋谷という街に出てこよう。困ったら、遠慮なく声をかけてね。道行く人が、『手伝いましょうか?』と声をかけてくれるから。その風景が、イケてる!オシャレかも!という街の文化を作っていきたいという願いを込めて、さらに街の外側に出ていくアクションを強化したのが、今年の企画です」と話すのは、超福祉展を主催するNPOピープルデザイン研究所代表理事 須藤シンジ氏。

サブ会場の一つである渋谷キャスト スペースでは、今年5月11日に創刊95年目を迎えた国内唯一の点字新聞の発行など、バリアーゼロ社会の実現に向けて活動を続ける毎日新聞社と協力し、「ヒューマンライブラリー」を開催。障がいや難病を抱える人、LGBT当事者やその家族らを、貴重な物語が詰まった“本”に見立て、参加者との対話を通して相互理解を深めるというかつてない取り組みだ。

サブ会場の一つである渋谷キャスト スペースでは、今年5月11日に創刊95年目を迎えた国内唯一の点字新聞の発行など、バリアーゼロ社会の実現に向けて活動を続ける毎日新聞社と協力し、「ヒューマンライブラリー」を開催。障がいや難病を抱える人、LGBT当事者やその家族らを、貴重な物語が詰まった“本”に見立て、参加者との対話を通して相互理解を深めるというかつてない取り組みだ。

みずほ銀行渋谷支店では、「認知症VR」や、震災時に認知症の人や外国人が感じる恐怖や困難を疑似体験する「防災VR」プログラムが開催された。「ATMでの告知という異例の試みをはじめ、多大なるご協力をいただきました」と須藤氏は話す。

ハチ公前では、髪の毛で音を感じる装置「Ontenna(オンテナ)」を使った、来場者参加型のパフォーマンスや、リオパラリンピックの競泳で銅メダルを獲得した山田拓朗選手(男子S9クラス50m自由形)によるトークショー「2020年への想い」などのイベントが行われた。SHIPS渋谷店とモンベル渋谷店では、ファッションと超福祉のコラボレーションが実現。ショップのディスプレイに最新技術を搭載した車いすなどのモビリティが登場し、注目を集めた。

ハチ公前では、髪の毛で音を感じる装置「Ontenna(オンテナ)」を使った、来場者参加型のパフォーマンスや、リオパラリンピックの競泳で銅メダルを獲得した山田拓朗選手(男子S9クラス50m自由形)によるトークショー「2020年への想い」などのイベントが行われた。SHIPS渋谷店とモンベル渋谷店では、ファッションと超福祉のコラボレーションが実現。ショップのディスプレイに最新技術を搭載した車いすなどのモビリティが登場し、注目を集めた。

「最初、須藤さんから『超福祉』という言葉を聞いた時、すごくいい言葉だなと思いました。今、渋谷区の福祉分野での掛け声も、超福祉になっています。“意識の壁も超えていこう”という、色んな意味を含めての超福祉です。どんどん広がってきていることを(区長という立場から)本当にありがたく、心強く思っています。渋谷区としても、超福祉をもっともっと広めていくことが務めだと思い、取り組んでいます」と、オープニングセレモニーに登壇した渋谷区長の長谷部氏は、熱いメッセージを送った。

「最初、須藤さんから『超福祉』という言葉を聞いた時、すごくいい言葉だなと思いました。今、渋谷区の福祉分野での掛け声も、超福祉になっています。“意識の壁も超えていこう”という、色んな意味を含めての超福祉です。どんどん広がってきていることを(区長という立場から)本当にありがたく、心強く思っています。渋谷区としても、超福祉をもっともっと広めていくことが務めだと思い、取り組んでいます」と、オープニングセレモニーに登壇した渋谷区長の長谷部氏は、熱いメッセージを送った。

インクルーシブ社会の発展が垣間見える、

クールなプロダクトの数々

メイン会場の渋谷ヒカリエ「8/(ハチ)」で、ひと際注目を浴びていたのが、数々のモビリティの展示。ヤマハ発動機株式会社の「07 GEN」は、本物を知るシニア世代の快適な外出をサポートし、多彩なライフスタイルにマッチするためにデザインされた電動三輪コミューターだ。

「オーディオや楽器を使っていくうちに、どんどん味わいが出て、愛着が湧くように、新しくもあるし古いものにも感じるような質感にこだわって、デザインしました」と話すのは、同社デザイン本部デザイン推進部部長の田中聡一郎氏。

「5kmでも、楽しんで走って欲しい。短い距離でも、旅を楽しむような感じで、味わっていただければ、愛着が湧くものになるのでは―そんな願いを込めて作りました」

人体の能力を拡張するテクノロジーやITを駆使し、人機一体の新たなスポーツを創造する超人スポーツ協会は、車輪を回転させることで、ターンテーブルのように音楽をプレイできる「車いすDJ」や、横すべりが可能な電動アシスト全方向車いすを使って、ドリフト走行などのテクニックで競い合う車いすレース「スライドリフト」などの体験会を、渋谷駅13番出口地下広場とケアコミュニティ・原宿の丘の2箇所で実施した。

人体の能力を拡張するテクノロジーやITを駆使し、人機一体の新たなスポーツを創造する超人スポーツ協会は、車輪を回転させることで、ターンテーブルのように音楽をプレイできる「車いすDJ」や、横すべりが可能な電動アシスト全方向車いすを使って、ドリフト走行などのテクニックで競い合う車いすレース「スライドリフト」などの体験会を、渋谷駅13番出口地下広場とケアコミュニティ・原宿の丘の2箇所で実施した。

今回、超人スポーツ協会は、超福祉展のための超人スポーツを開発するために、「超福祉スポーツ共創プロジェクト」を立ち上げ、2日間のアイデアソン、ハッカソンを行い、また新たなスポーツを生み出した。全身にキャスターとローラーを、手元にインフォイルモーター同様のものを装着し、地面に寝転がり滑走する「GRAVITY ZERO」など、まさに超人的なスポーツを一般来場者も楽しんだ。

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科による「タッチ・ザ・サウンド・ピクニック(Touch the sound picnic)」は、音の抑揚やリズムを振動に変換し、手や指先で感じることのできるデバイスを活用したワークショップ。これは、聴覚障がい者の音楽鑑賞や、会話の補助手段を想定して開発されたプロダクトの一例だ。

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科による「タッチ・ザ・サウンド・ピクニック(Touch the sound picnic)」は、音の抑揚やリズムを振動に変換し、手や指先で感じることのできるデバイスを活用したワークショップ。これは、聴覚障がい者の音楽鑑賞や、会話の補助手段を想定して開発されたプロダクトの一例だ。

「ミュージアーム(Musiarm)」は、義手業界のエンターテイメント性の向上を目的とし、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科が進めてきたプロジェクトから生まれたプロダクト。楽器の機能が備わった上腕義手を装着することで、誰もが楽器演奏を楽しめるようになるだけでなく、そのユニークな音楽とパフォーマンスを通じて、新たなコミュニケーションを提供することを意としている。

「ミュージアーム(Musiarm)」は、義手業界のエンターテイメント性の向上を目的とし、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科が進めてきたプロジェクトから生まれたプロダクト。楽器の機能が備わった上腕義手を装着することで、誰もが楽器演奏を楽しめるようになるだけでなく、そのユニークな音楽とパフォーマンスを通じて、新たなコミュニケーションを提供することを意としている。

東京メトロをはじめ、LINEARITY、大日本印刷(DNP)らが連携して構想を進めている「&HAND(アンドハンド)」は、LINEなどを活用して、手助けを必要とする人と手助けしたい人をマッチングし、具体的なアクションを後押しするためのサービス。電車内で、身体的、精神的な不安や困難を抱えた人がメッセージを送信すると、周囲の乗車客にLINEメッセージが届く。手助けを必要としている人の状況は、手助けしたい人にChatBotを通じて知らされる仕組みになっている。

東京メトロをはじめ、LINEARITY、大日本印刷(DNP)らが連携して構想を進めている「&HAND(アンドハンド)」は、LINEなどを活用して、手助けを必要とする人と手助けしたい人をマッチングし、具体的なアクションを後押しするためのサービス。電車内で、身体的、精神的な不安や困難を抱えた人がメッセージを送信すると、周囲の乗車客にLINEメッセージが届く。手助けを必要としている人の状況は、手助けしたい人にChatBotを通じて知らされる仕組みになっている。

2017年12月11日からの5日間、東京メトロ銀座線の電車内で座りたい妊婦と、席を譲ってくれる乗車客を繋ぐスマート・マタニティマークの実証実験が実施された。どれくらいの妊婦が着席できるのか、やりとりはスムーズに行えるのかなど、検証結果が公開される日も近いだろう。

回を追うごとに、ダイナミックに進化を遂げていく超福祉展。渋谷からスタートしたこの画期的なムーブメントが東京へ、そして、日本中へと広がり、真にインクルーシブな社会が実現することを願ってやまない。