エンターテイメント性が強くなりはじめているスポーツ観戦。そのスピードを加速させる原動力には、技術の力が大きく関わる。2020東京では、これからのスポーツ観戦を変える技術が導入されることになりそうだ。立役者となるのがパナソニック株式会社。今年、スポーツ関連事業の強化を発表、日本から世界のスポーツ観戦を変革する取り組みをはじめようとしているのだ。会場を訪れる人はもちろん、テレビで観戦する人までもが臨場感や興奮と感動を感じられる技術とは、どのようなものなのか。編集部はパナソニックの最新技術を紹介する一般非公開の展示エリアへ潜入、一足先にオリンピック・パラリンピックに使われる技術を体験してきた。

7000台の車いすが街に現れる

「オリンピック・パラリンピックがなければ、開発がこれほど早く進まなかったかもしれません。2020東京のその先へ繋がる開発を進めたい」と話すのは、同社パラリンピック統括部部長の内田賀文氏。交通案内や、車いす利用者への対応など、技術が支えるオリンピック・パラリンピックは、会場への導線からはじまる。

「オリンピック・パラリンピックでは、会場に占める障がい者用観客席の割合が決まっています。各競技場ともオリンピックでは0.75%、パラリンピックでは1.25%。これを基に算出すると、パラリンピック開催中は1日当たり約7000台の車いす利用者が街中に繰り出す計算になります」(内田氏)。

バリアフリーな街にするためには、いったい何が必要なのか、そこにパナソニックは技術的観点から視線を注ぐ。「例えば、空の玄関口となる空港で、わたしたちはベンチャー企業のWHILL株式会社と協乗し自走型電動車いすを提供しようと考えています」。

スタイリッシュさと手軽さでシェアを広げはじめているWHILL社製電動車いすは、今までにない斬新なデザイン性に加えて、独自の開発により、多少の段差も乗り越えられ、小回りも抜群。操作は手もとのレバーのみ。誰でも簡単に操縦が可能な乗り物。この電動車いすを使った実証実験が羽田空港ではじまっているのだ。

専用のアプリを通して自身のスマホと連動させると、ボタン一つで電動車いすが迎えにくるようにするという。空港内の行き先を選択すれば自動的に運んでくれるというものだ。車いす利用者が困るのがスーツケースなど大きな荷物の移動だが、これには、電動車いすに追随して隊列走行するカートを付ける。

「これまで、お申し出があれば航空会社や空港の職員が移動のお手伝いをしていました。しかし、こうして手伝ってもらうことに気を使われる方もいます。気兼ねなく、自分の意志で、自由に行動できる一助になればと思います」と内田氏。このシステムを通して、車いす利用者が「もっと外へ出かけたくなる」そんな仕組みをつくり出そうとしている。超高齢化社会が目前に迫った日本、今後は車いす利用者の増加が見込まれる。パラリンピックを契機に誰もが外出を楽しめるバリアフリーの街にどこまで近づけるか、未来を変える開発が動き出している。

最高のエンターテイメントへ

「観戦」の分野では、選手の見えない緊張をとらえる技術がスポーツを大きく変えはじめている。その一つが、顔の皮膚の微妙な色の変化から心拍数を推定する非接触バイタルセンシング技術。医大との共同研究で医療機器と同等の精度が認められた。今年行われたゴルフの大会「パナソニックオープン」で、はじめて実証実験が行われ、ティーショットを打つ選手の冷静な表情とは裏腹に、意外にも、映し出された心拍数は上昇しているという場面もしばしばみられたのだ。選手の内面をも観戦できる、そんな時代の到来は、今までスポーツ観戦に興味を持たなかった人たちの注目もあつめ、観戦者の幅を広げている。

臨場感たっぷりでスーパープレーを楽しめるVOGOも、これからのスポーツ観戦をよりエンターテイメント性の強いものへと昇華させるシステムの一つだろう。個人のスマホに専用のアプリをダウンロードすれば、瀬戸際のせめぎ合いも見逃すことなく観戦することができる。

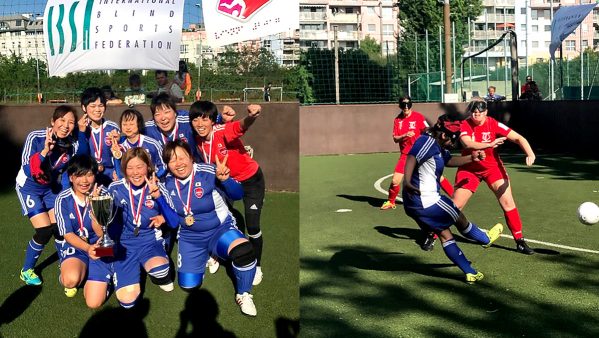

「例えば、ブラインドサッカーの場合、普通に観戦したのでは迫力ある壁際でのボールの奪い合いが見えづらい。しかし、VOGOシステムを使えば見ていただけるようになります」(内田氏)。VOGOは個人のスマホに複数の映像配信ができるため、カメラアングルを切り替えたり、気になったプレーを巻き戻して見るなど、それぞれの楽しみ方が可能になるのだ。もはや、スポーツ観戦はただプレーを見るという領域を大きく超えるものになりはじめた。プレーヤーの内面を観察する、プレーを自分なりに解析する、そんな楽しみ方もできるだろう。

「パナソニックは国内企業ではじめてオリンピック・パラリンピックのワールドワイドパートナーとなった会社です。特にパラリンピックには思い入れがあります。私たちの技術でパラリンピック会場を満席にする、それが東京2020での大きな目標です」と語る内田氏。3年後のオリンピック・パラリンピックが、日本の技術を世界に知らせ、あらゆる角度のバリアフリー社会に向けて技術の開発は日夜続いている。