京都市民の健康を多角的に支える取り組みをする洛和会ヘルスケアシステム。今年8月には山科区にある洛和会音羽リハビリテーション病院にテラス棟を新設した。この新棟には、「らくまちテラス」という交流スペースもつくられている。健康教室や介護予防講習会の開催はじめ、地域の人が気軽に集える場所にするのが狙いだ。 VR技術を使った機器など、最新技術の導入にも積極的な洛和会。3代目理事長に就任した矢野裕典氏。医師であり、若手経営者としても手腕を振るう矢野氏にHERO X編集長杉原行里が話しを聞いた。

京都市民の健康を支える洛和会

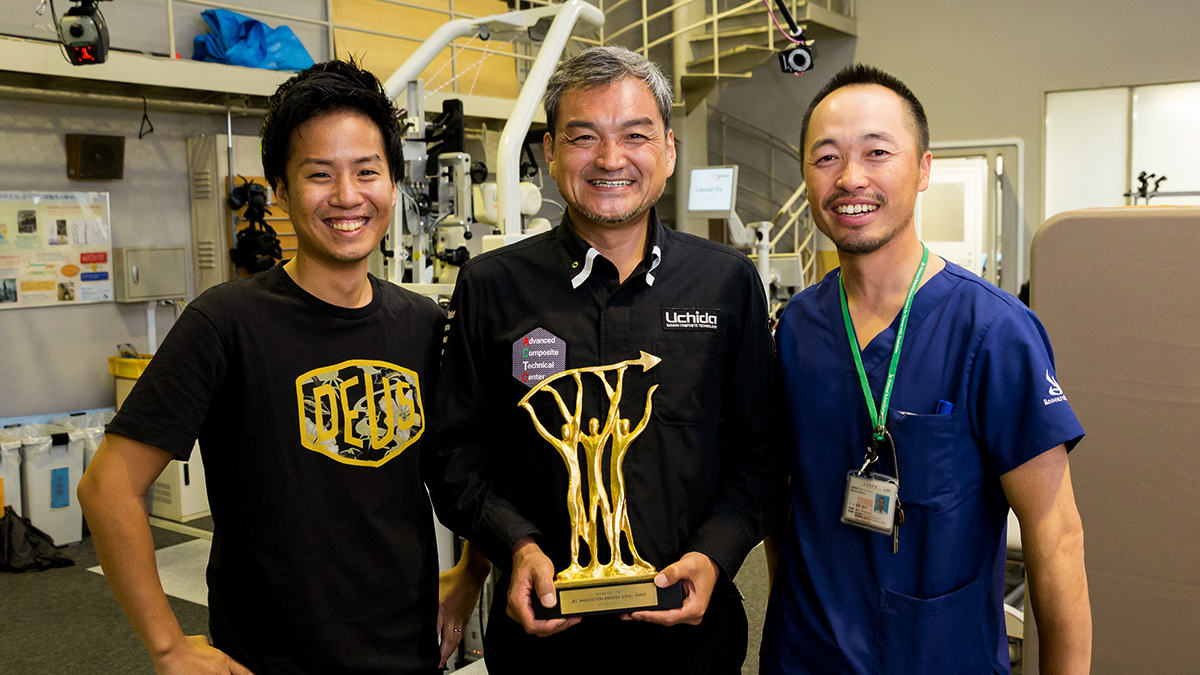

杉原:先日、わたしが代表を務める株式会社RDSと矢野さんが理事長を務める医療法人洛和会は包括提携を結ばせてもらいました。洛和会さんと一緒に健康の未来を考える機会が持てること、とても嬉しく思っています。何度か矢野さんとお話しをする中で、矢野さんが考えていることは病院という枠では収まらない、もっと壮大なことをされているなと感じました。医療を軸にいくつものことをされていますよね。

矢野:そうですね。

杉原:いったいいくつのことを手がけているんでしょうか?

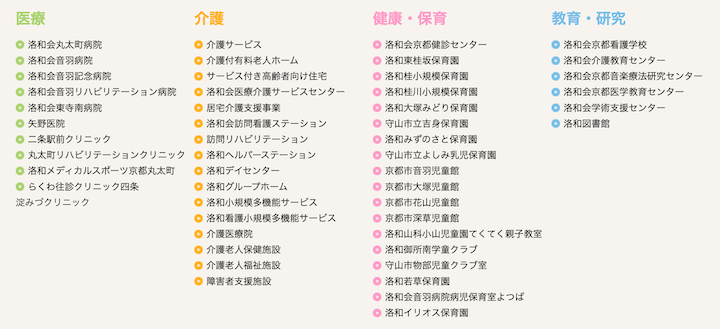

矢野:ありがとうございます。この8月にテラス棟を新設した洛和会音羽リハビリテーション病院はじめ、洛和会丸太町病院など、病院やクリニックが10施設、訪問介護やリハビリテーションなどを担う介護関連の事業所や施設が16施設、保育園や児童館など、子ども関連の事業を含めた健康・保育分野が18施設あります。これに加えて、こうした所で働く人を育てる看護学校など、教育・研究機関を6つ運営しています。

杉原:とんでもない数ですね(笑)。

杉原:洛和会の前身は町医者だったと聞きましたが、もともと京都で病院をされていたんですか?

矢野:わたしの祖父が京都で1950年に矢野医院という病院を開業したのが始まりです。うちの祖父は京都の人ではなくて、兵庫県の丹波の出です。曾祖父は丹波篠山で学校の校長をしていた人物でした。私の祖父は医者になりたいと、現在の京都府立医大への進学を希望したのですが、当時は医者の社会的地位はそれほど高いものではなかったため、猛反対されたんです。曾祖父は怒って祖父を追いかけ回していたようで、それを見た村の人がみんなでなんとか怒る曾祖父を止めて、「本人が勉強に行きたいと言ってるんだから、行かせてやってくれ」となだめてくれたおかげでどうにか京都府立大に入学したんです。

杉原:今の子たちは様々な選択肢の中から自分で道を選べるけど、曾おじいさんの時代はそんな時代だったんですね。

矢野:そうなんです。医者になんかなるな、医者になるなら軍人になれと言われたと聞いています。

杉原:時代背景を考えると、それは腑に落ちるというか、大げさな話しではないと思いますね。そして、なんとか京都で大学に通えた。それで京都で開業という流れになったんですか?

矢野:そう、大学で京都に出たのがきっかけといえばきっかけですね。京都で祖母と出会って結婚したのですが、祖母は西陣織りなどに携わる結構大きな家のお嬢さんでした。その祖母の実家の屋敷の一部を間借りする形で矢野医院は始まりました。

HERO X 編集長杉原行里(左)と矢野裕典氏(右)

杉原:だからあんな京都のど真ん中に医院を開業できたんですね。その後にできたのが丸太町の病院ですか?

矢野:そうです。矢野医院の開業した17年後の1967年に洛和会丸太町病院を開設したんです。

杉原:その初代が作ったものを2代目、矢野さんのお父さんがさらに広げられていった。

矢野:そうですね。祖父はその後、1973年には医療法人洛和会を設立して、1980年には音羽病院を造ったのですが、その年に祖父は62歳で他界してしまったんです。

杉原:それはまた大変でしたね。

矢野:はい。それで、医師だった私の父、一郎がその年に理事長に就任し、介護サービスセンターや看護学校、われわれの施設で働く職員のお子さんのための保育園がいるなと、保育事業をするようになり、今のようになっていきました。

ヘルスケア意識の向上に効く処方箋?

杉原:この夏には洛和会音羽リハビリテーション病院に新たな場所がオープンしたと聞いています。このリハビリテーション病院ではVRゴーグルを使って行なうリハビリなど、最先端のリハビリ体験もできると効いています。われわれの開発した歩行解析ロボットも洛和会の中での実証実験が始まっていきます。さまざまなデータを取ることで導き出されたものを人々のヘルスケアに還元していきたいという思いがあります。

新たにできたテラス棟にある「らくまちテラス」。洛和会音羽リハビリテーション病院は『すべての人にハーモニーケアを』をコンセプトに地域医療に貢献している。

杉原:機器を開発するのと同時に考えないといけないことがあると思っています。それは、データを提供してくれた人たちに対して、データを元に利益を生んだ企業からなにかの形でペイされる仕組みが必要ではないかと思っているんです。

皆さんに継続的かつ意欲的に参加してもらうためには、なにかしらの経済活動を生む必要があると思っています。例えば、けっこう皆さんポイントカードとかでポイントを貯めて使うポイ活のようなことをされていますよね。あの感覚がヘルスケアにも必要ではないかと感じているんです。

矢野:それは一理あると思います。

杉原:例えば、神奈川県の横浜市が市民の健康増進のためにやっている「よこはまウォーキングポイント」というのがあるのですが、ご存じですか?

矢野:はい。

杉原:18歳以上を対象に無料(送料は個人負担)で万歩計を配っているんです。市内の協力店舗に設置されている読み取り機に万歩計をかざすと歩いた歩数に応じてポイントが付与されて、抽選で商品券などが当たるというものなんですが、これで歩く人が増えて、長寿率にも貢献しているという話しもあるほどです。

「健康になろう」とか、「健康促進」と呼びかけるだけではなかなか人は行動に移さないというか、限界がある。ゲームなど、エンターテイメント性を持たせてやったほうが人は動くのではないかと思うんですよね。

矢野:うちの法人でもウォーキングイベントをやっていますよ。ウォーキングアプリを入れてもらって、グループで挑戦してもらうイベントです。賞金総額は100万円にしていたのですが、職員4000人くらいが参加してくれました。

杉原:確かに洛和会さん、健康的な体系の人が多いですよね。これはどこかからの補助金などではなく、自分たちでやっているんですか?

矢野:はい。自治体ではなく、自分たちで自腹でやっているんです。これが京都市に広がったらいいなと思っています。

杉原:つまり、実証実験を自分たちでやっているということですね。

矢野:そうです。健康であることと経済活動の関連性はすでに日本でも言われるようになっています。経済産業省が推進する健康経営優良法人というのもその1つだと思います。海外の研究に、社員が健康な会社は株価も上がるという結果が出たものがありまして、アメリカなどでは社員の健康は経営に大きく影響するという考えが大企業を中心に広まっています。

日本でも、社員や職員の健康を促す取り組みをしている法人を認定する取り組みが始まっています。認定マークを表示出来るほか、この認定を受けると自治体や金融機関からさまざまなインセンティブを受けられるようになっています。主に企業が取得しているものですが、今年、われわれ洛和会もこの認定を受けました。医療機関としては京都で1番目、関西全体でみたら2番目だそうです。

新棟に設けられたスタッフのための休憩コーナー。海中写真の壁紙は職員が撮影したもの。

矢野:なぜわれわれがこの認定を受けたかと言えば、やはり、うちで働いてくれている職員が健康で長く働き続けてくれることが経営としても一番いいわけですよ。そして、われわれ自身が定期的に検診などでデータを蓄積することにより、世の中にも還元できるものが生まれると思っています。企業に対してで言えば、今までのように検診費用が安いからうちでやりませんかではなく、健康経営や社員のウェルビーイングをトータルでサポートできますよということもできる。

杉原:今までのお話しを伺っていて、京都のヘルスケアは洛和会が担うこと、担っていることがめちゃくちゃ多いなと感じました。今後、理事長としてこの洛和会でどんなことをしていきたいと思いますか?

矢野:まずは京都市、特に公立病院がない山科区を中心にいろいろとやっていきたいと思っています。山科区の人々の健康を支えることはもちろん、うちで働く職員の健康、地域の子どもたちの健康を守ることを中心にしていろいろと仕掛けていきたいと思っています。そして、病院へのアクセスとしての交通網を作り上げることも視野にいれていきたいです。

杉原:なるほど、そこはまちづくりに繋がりますね。すぐに相談できる病院が近くにあるのは生活する場を選ぶ時にも重要ですよね。なそんな洛和会さんとRDSは先日、包括協定を結び、歩行解析ロボットを使った実証実験が始まりました。皆さんに楽しみながらやっていただき、健康という形で還元していく、そんな研究や仕組み作り、プロダクト作りを洛和会さんと一緒にやっていきたいですね。今日はありがとうございました。

矢野:ありがとうございました。

矢野 裕典(やのゆうすけ)

医療法人社団 洛和会 理事長 。1981年生まれ。2014年、帝京大学医学部卒業。同大学医学部附属溝口病院、特別養護老人ホーム四天王寺たまつくり苑勤務を経て、2019年、洛和会ヘルスケアシステム副理事長就任。2021年理事長に就任、NPO法人VHJ機構理事。

text:HERO X編集部

写真提供:洛和会ヘルスケアシステム