世界に圧倒的な力を見せていた日本の自動車。だが、各国がクリーンエネルギー政策に力を入れる中、注目の高まるEV車市場においては海外勢のトップ争いが続いている。国内でもなかなか普及が進まないEV車。自動車産業において、世界に誇る技術で勝負してきた日本はどう生きのこっていくのか。世界のEV車を裏から支えてきたEVモーターズ・ジャパンの佐藤裕之代表に話を聞いた。

リチウムイオン電池製造の工程で世界標準に

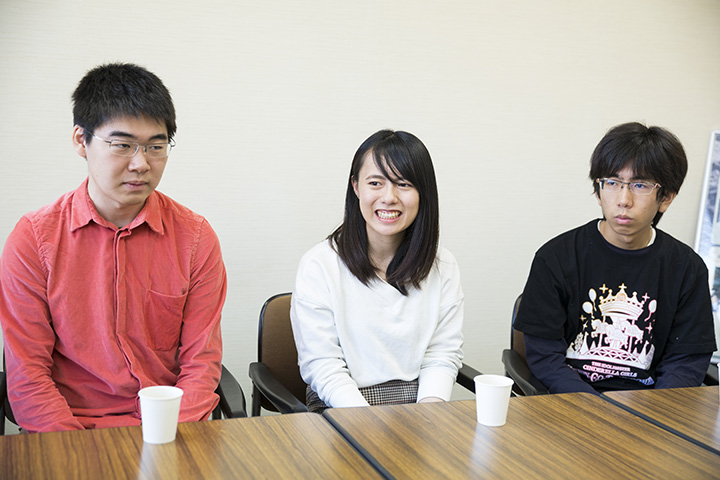

――佐藤代表が携わっていたリチウムイオン電池の充放電システムや装置は、今では世界標準になっていると伺いました。どのようなものでしょうか。

出来上がった製品が良品であるかをチェックするものです。リチウムイオン電池は、組み立てただけでは電圧が出てこない。充電したり放電したりして活性化することで、不純物が取り除かれてだんだんと電圧が出てきます。そして化学的な製品なので、出来上がった製品が全て良品かというのも分からないものでした。

そこで必要になるのが実際に充放電して、設計時の容量通りになっているかを確認する工程です。私たちは世界で初めて、発熱しない方式の高効率のインバーターを開発し、このインバーターを使った充放電工程を世界で初めて確立しました。私たちの充放電工程は、日本国内だけでなく中国や韓国などにも広まり、世界的に一般的になっていきました。

震災が生んだEVへの道

――会社設立は2019年とまだ若いようですが、起業のきっかけはなんだったのでしょうか?

この会社を立ち上げる前は、長年、リチウムイオン電池の充放電システムや装置の開発に取り組んできました。電池製造の充放電工程で、電池を充電したり、放電したりするインバーターを開発していたんです。

私たちが開発したインバーターは日本国内ほとんどの電池工場や自動車工場で使われるようになり、中国や韓国にも納品されていましたが、このインバーターを作っている工場は福島県にありました。そのため、2011年の東日本大震災で被災してしまいました。

電池産業は福島県の基幹産業として、福島の方々には非常に私たちのことを応援していただいていました。私たちが持っている技術を活かして役に立てること、何か新しい防災システムを提案できないかと考える中で出てきたのがEVでした。私たちはもともとモーターの制御もやっていたし、リチウムイオン電池もインバーターも作っていたので、電池を使ったエネルギーシステムには違和感がなかったんです。

震災復興の順番としてはまず瓦礫の処理、福島には原発もありましたから、除染作業が終わった後で、次に交通インフラの整備となる。ところが常磐線は復旧がかなり厳しい状況で、BRT(バス高速輸送システム)が必要になるだろうと言われていました。

であれば、これをEVにすることで、黒字運営が可能なのではないかと。非常時には移動電源車としても機能することで、大型の被災に対しても役に立つのではないかと、EVバスを作ろうと決意したのが2011年です。

2012年から開発、実証、検証を始め、だいたいの仕掛けが見えてきたところで2019年にEV モーターズ・ジャパンを設立、日本向けの車両の開発・製造に入りました。

EVの日本の夜明けは商用車から

充電インフラサポートも不可欠

――最近は一般的なEV車(乗用車)に関してはブームが少し落ち着いてきたように感じます。御社はEVバスやEVトラックなどの商用車を手掛けていますが、たとえばEV車メーカーになるなどの展望はありますか?

乗用車への参入は今のところ考えていません。なぜなら、充電インフラの設備が整っていない今の日本では、乗用車のEV化が浸透することはなかなか難しいと考えているからです。

ところが、バスやトラックなどの商用車の場合、EVとそうでない場合の利益を比較してどちらが多いのか、検討の余地があります。一般的にバスは20年、トラックは10年ほど使うんですが、10年、20年で買い替えるときにEVの方が利益を見込めるとなれば、EVを使わない手はない、ということになると思うんですよ。

EVモーターズ・ジャパンが販売する大型路線EVバス。

バッテリーのないEV車とガソリンを積んでいないエンジン車、これらはほぼ同じ価格でできていいはずだと思っているんです。もっと言うと、ある程度台数が集まれば、バッテリーのないEV車の方が部品点数が少ない分、安くできる可能性があります。ところがバッテリーを乗せると、エンジン車のだいたい1.5倍くらいの価格になってしまう。私たちの車両はこの0.5倍の部分、3分の1の部分がバッテリーの価格なんです。

例えば営業車の場合、365日毎日休まず、1日100〜150キロくらい走ります。先ほど言った3分の1の部分を何年で取り戻せるか、私の試算でいくとだいたい3年から5年で償却するんですね。そうすると5年経過以降は利益が増えるわけです。

商用車のEV化も最初は時間がかかると思います。しかしEVの方が、ゆくゆく利益が増えることを事業者の皆さんに理解していただければ、事業所全ての車両をEVにしようという流れになる可能性は十分にあると思っています。

商用車の場合、事業所の中に数十台から100台単位の車両があって、営業や商売に使うので、充電時間はなるべく短い方がいいわけです。しかし今の日本だと、急速充電できるような電力をどう確保していくかが課題。中国では国家で持っている電力供給会社が1,000台でも充電できる電力をドーンと供給できるのですが、日本の場合はそうではありません。また、今の日本の電力料金体系からいくと、想定以上に電力料金がかさんでいくことも考えられます。

さらに、都市部の大事業者になると、今度は充電インフラを置くスペースすらないという状況も考えられます。ですから私たち商用車の自動車メーカーは、車両を作って終わりではなく、充電インフラまで含めてサポートしていくという仕掛けを作ることも重要な役割と考えています。

EV商用車のキーワードは「長寿命の電池」

――EV モーターズ・ジャパンが販売しているEVバスは、航続距離が結構長いですよね。急速充電でどれくらいの時間で充電できるのですか?

そうですね。200キロくらい※1は走れるようになっています。充電はだいたい3時間くらいです。搭載しているバッテリーの容量と充電器の出力により変わりますが、大型路線バスの場合は210kWhのバッテリーを搭載しているので、60kWの出力の充電器だと約4時間ほどで満充電になります。

※.1実際の走行時の走り方の条件(気象、道路、運転、架装等の状況)により、航続距離は変化いたします。

EVは電池(バッテリー)がなければただの箱ですから、今後海外、特に中国との差別化を図るためには、やはりキーワードは「電池」だと思っています。

日本ではバスは20年以上使われるので、20年以上持つ長寿命の電池を供給できるかどうかが商用車の1つの大きなテーマです。また充電時間がもったいないので、10分、15分で満充電になるような仕掛けも必要です。

EVのバッテリーは寒さに弱いんですね。しかし商用車は天候に関係なく運行しないといけませんから、マイナス30度でも使えて、長寿命の電池があれば大きく差別化が図れます。そういった電池の開発にチャレンジしていこうというところです。