設立わずか15年で全米トップクラスの進学実績を誇るまでに成長したスタンフォード大学オンラインハイスクール。産業界でのオンライン化が社会変革をもたらしつつあるのと同時に、教育ICT(通信技術を活用したコミュニケーション)のインパクトは世界中に広がりはじめている。そんな中、世界の天才児が集うと言われる同校で現在、校長として陣頭指揮を執るのが星友啓氏だ。コロナ禍の影響で、国内でもオンライン教育の需要が高まりを見せたのだが、先駆者であるスタンフォードは、教育のICT化をどう見ているのか。スタンフォード大学大学院在学中からオンラインハイスクール立ち上げに関わり、世界中から集まる若者を見てきた星氏に編集長・杉原行里が切り込む。

オンラインでありながら全米1位の進学実績

杉原:今日はお時間をいただきありがとうございます。それにしても、目覚ましい発展ですね。オンラインなのに全米トップの進学実績ということですが、まずは、どのような学校なのか、成り立ちから教えていただけますか。

星:ありがとうございます。2006年創立の学校で、我々の学校はスタンフォード大学の一部なのですが、独立した私立の学校となっています。年齢的には日本の中高生にあたる年代の子供たちが学んでいます。ファイナンス的にも独立していて、生徒さんからの学費で経営している学校です。

杉原:そうなんですね。スタンフォードオンラインハイスクールということは、オンラインで授業をする学校ということでいいのでしょうか?

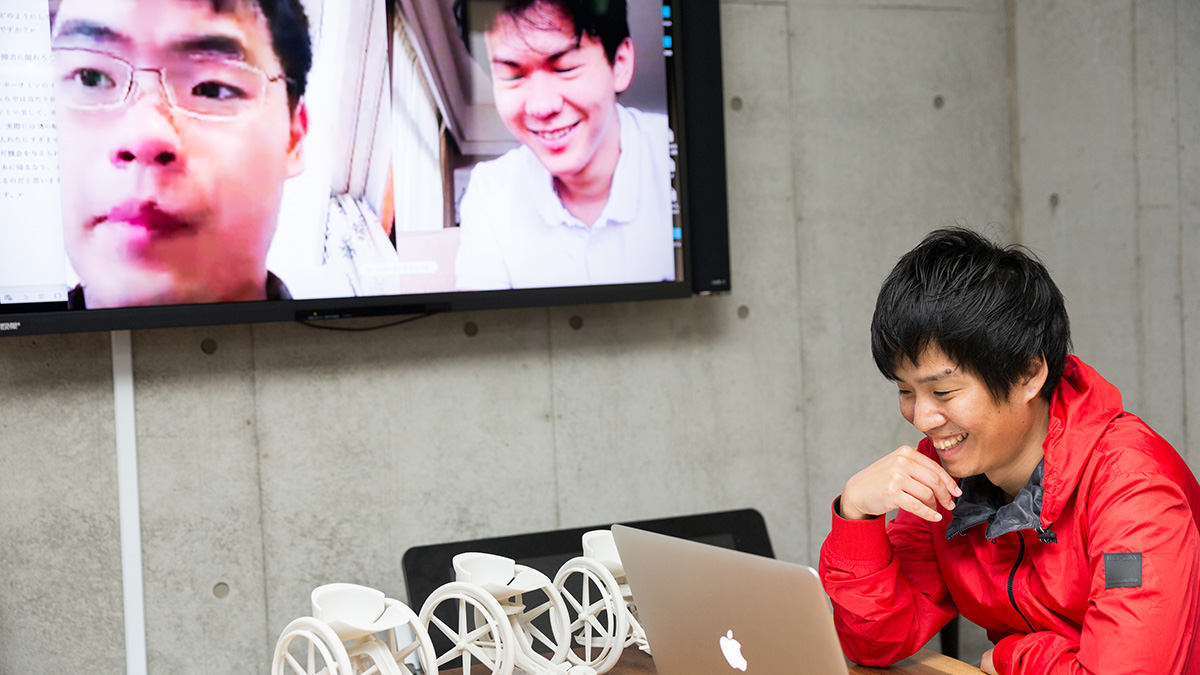

スタンフォードオンラインハイスクールの公式YouTubeチャンネルでは授業の様子も紹介されている。https://www.youtube.com/watch?v=1DZiIpz460A

星:そうです。もともとは、アメリカで伝統的に進められてきた才能ある子どもたちに対しての教育である「ギフテッド教育」のための教材開発から出発したプロジェクトでした。コンピューターと教育の融合を研究されてきたスタンフォード大学のパトリック・スッペス教授という方がいたのですが、この方が1990年代くらいからギフテッドの子供たち向けのCD-ROMベースの教材を開発し、販売をはじめたんです。

杉原:“ギフテッド”というと、あることに対して特別に優れた力を持っている子どものことですよね。

星:そうです。ところが、日本の場合、ギフテッド=障がいを持った子というような図式の形で説明されている専門家もいらして、これはちょっと違うなと思っています。例えば、数学に突出した力があり、同学年の学びでは物足りないような子どもたちなどがギフテッドにあたるのですが、そういった子たちみんなが発達障がいや、学習障がいを持っているかといと、そうではありませんから。

杉原:なるほど。そして、そのギフテッドの子供たちのためのプログラムというのをどうして作ることになったのでしょうか?

星:教育現場では、こうした子供たちに合ったプログラムが必要だという考えがあったのですが、ギフテッドの子供たちは地域の中でそんなに沢山いるわけでもない。学校に数人いるかいないかの状況ですから、公費を使って運営している学校で、数人の子たちに対するプログラムを導入するというのは難しいですよね。そこで、考えられたのが、通信制のプログラムだったのです。これが好評となりまして、オンラインの普及とともに、オンラインハイスクールとして立ち上がることになったんです。

杉原:アメリカは国土も広いですし、国内で時差もあるから、各地にいるギフテッドの子たちが同じ場所に通学するのは確かに難しいですよね。オンラインなら、距離的制約を受けずに授業が受けられる。英語さえできれば国をまたいで受講することも可能ですし。

星:そうなんです。われわれの学校には現在、40か国、900人の子供たちが在籍しています。

シリコンバレーも注目する哲学、

オンラインでしかできないグローバル教育

杉原:面白そうですね。アジア圏の子供たちもいるのでしょうか?

星:はい、います。多国籍になると、時差もありますから、韓国や中国から参加している生徒の場合は、自国の学校にも通いつつ、パートタイムの生徒として、うちの学校に在籍するというパターンが多いです。

各国に広がるコミュニティ。オフラインでの交流会やイベントも行われている。

杉原:教育としては、どのような特徴があるのでしょうか。

星:ギフテッドの子たちというのは、数学的能力が高い子が多く、その子たちに向けての教育プログラム開発から入っていたので、数学や科学の発展的な学びを多く取り入れていました。意識してやっていたわけではないのですが、結果としてSTEAM教育(Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・ものづくり)、Art(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の5つの単語の頭文字を組み合わせた教育概念)に強くなっていったというところです。哲学など人文系の学びも必須にしていて、リベラルアーツ的な学びができるようになってます。

杉原:哲学は日本の教育でも最近注目はされているのですが、僕も常に大事にしているのは「説得の三原則」のロゴス、エトス、パトスですね。哲学って人々の失敗の歴史でもあると思うんです。だからこそ、哲学は僕たちにとって最大の教科書とも言われていますよね。

星:そうなんです。うちの学校にお子さんを通わせる親御さんからすると、「サイエンスを学ばせるために入れたのに、息子は哲学に興味を持ってしまった。どうしてくれるんだ」なんて、冗談で言われることもあるんですがね(笑)。

杉原:でも最近は、シリコンバレーの企業も心理学者を入れていますよね。

星:おっしゃる通りです。今度は哲学者も雇うようになってきたんです。

杉原:そうやってシリコンバレーの企業が哲学者や心理学者を雇うというのは、僕は分かる気がします。会社というのは結局人ですから、人を扱う以上、コミュニケーションが発生します。どの職業に就こうが必ず直面することなので、ないがしろにするのは危ないことだと思います。

星:行里さんがやっていることも、プロダクトを単に作るということではなく、価値を新しくつくりだすことをされていると思うんです。まさにそれって、哲学の根本じゃないかと。今あるフレームを問いただして、価値あるものを生み出そうとされていると。

杉原:哲学って、多角的なイメージがあるのですが、スタンフォードオンラインハイスクールで大事にされていることも、ものごとを2Dではなく、3Dで見るということなのでしょうか。

星:自分はこのフレームにいるのだが、ほかのフレームだとどう見えるのかということを感じられるかだと思うのです。

部活動やサークルも充実している。

杉原:違うフレームというと、具体的にどういうことなのでしょうか?

星:オンラン教育というと、録画したレクチャーを見て課題に取り組むイメージかと思うのですが、我々がやっているのは各国にいる生徒と生でつなげるライブ授業が中心です。例えば、先日のオリンピックにしても、各国のニュースでの取り上げられ方が違います。クラスメイトが現に中国のある町に住みながら、見聞きしたことをありありと共有し、意見を交換できる。これが毎日のようにできる。今までは、どれだけグローバル教育と言っても、いろいろな国から来た人たちが、同じ場所に住んで、同じことに触れて、学びあうというスタイルでしたが、「俺の住んでる国の状況見てみてよ」と、リアルタイムで見ることができる。違う目線に自分を投影することがしやすいことではないでしょうか。

杉原:だから、スタンフォードオンラインハイスクールが行っていることは、時代に沿った独自のアプローチによる教育のアップデートというイメージです。コロナ禍の日本の教育で行われたのは、今までの教育と同じものをどうやってオンラインでやるかというところに近い。つまり、手段としてのオンライン化、しかし、星先生のところが考えているのは、オンラインでしかできないことをやろうとされている。大前提である目的が違うと感じます。

星:そうかもしれません。

杉原:今日はなんだか自分の考えをリセットする機会となりました。僕も留学の経験がありますが、グローバルという定義が、自分の思ってきたものとは時代と共に大きくアップデートしていることが分かった気がしますので、自分自身も柔軟に対応していきたいと思います。ありがとうございました。

星友啓 (ほし・ともひろ)

スタンフォードオンラインハイスクール校長。哲学博士。Education; EdTechコンサルタント 1977年東京生まれ。2008年Stanford大学哲学博士修了後、同大学哲学部講師として論理学で教鞭をとりながら、Stanford Online High Schoolスタートアッププロジェクトに参加。 2016年より校長に就任。現職の傍ら、哲学、論理学、リーダーシップの講義活動や、米国、アジアにむけて、教育及び教育関連テクノロジー(EdTech)のコンサルティングにも取り組む。2000年東京大学文学部思想文化学科哲学専修課程卒業。2001年より渡米、2002年Texas A&M大学哲学修士修了。

関連記事を読む