目次

毎年夏に先駆けて、お台場で開催されるアーバンスポーツフェスティバル「CHIMERA GAMES」。大人も子どもも本気で遊べる“夢の遊び場”に、今年、HERO Xがプロデュースする「車いすONIGOCCO」が初登場。新しいスポーツの誕生を祝うとともに、イベントでは初代チャンピオンを決定するべく「ONIGOCCOバトル」が行われた。パラリンピックの花形競技・チェアスキーのメダリストである村岡桃佳選手や森井大輝選手、松葉杖ダンサーのダージン・トクマック氏など、豪華な顔ぶれに混じって参戦したのは、昨年、情報番組「シューイチ」の「ブレイクちょい前芸人」で優勝した芸人・みんなのたかみちさん。たかみちさんは、TBSラジオ番組「ビヨンド・ザ・パラスポーツ」で専属パラスポーツ案内人としても絶賛活躍中。果たして、結果はいかに!?まずは、車いすONIGOCCOのルールからご覧いただこう。

ONIGOCCO。それはオニと子、1対1の真剣勝負

ONIGOCCOバトルに参戦中のチェアスキーヤー・森井大輝選手(左)。窮地に立たされるも、満面の笑顔!

従来の鬼ごっこでは、“オニ”を1人決め、それ以外のメンバーが“子”となるが、ONIGOCCOは、“オニ”と“子”が1対1で戦う形式だ。ルールは至ってシンプル。障がいのある人もそうでない人も車いすに乗って、10メートル四方のコート内で対戦する。1ゲームの制限時間は45秒。オニが子に触れば、その時点でオニの勝ちとなり、逆に、45秒間逃げ切ることができれば、子の勝ちとなる。

チェアスキーヤー・村岡桃佳選手(左)と森井大輝選手。この時のオニは村岡選手。巧みな車いすさばきによる接戦が繰り広げられた。

車いすでプレイする鬼ごっこならではの醍醐味。障害物に挟まって、うまく動きが取れなくなることも。

コート内にはあちこちに障害物が散らばってあり、中央とコーナーには傾斜のある大きな台が設置されている。オニは子を捕まえるために、子はオニから逃げ切るために、障害物を乗り越えるもよし、台に上って時間稼ぎするもよし。ONIGOCCOは、従来の鬼ごっこに車いすを融合し、ボーダレスとスピードを追求してアップデートした新しいスポーツなのである。

松葉杖ダンサーのダージン・トクマック氏(左)。オニが子を捕まえる時に“タッチ”する体の部位はどこでもOK。

みんなのたかみち、いざ参戦。

「ハート全開、真っ向勝負でいきます!」

今回、そうそうたるメンバーとともにONIGOCCOバトルに参戦した芸人みんなのたかみちさん。高校時代、地元の京都大会でベスト4まで進出したこともあり、芸人になる以前はプロ野球選手を目指していたというだけあって、「身体能力には自信があるというか、スポーツとなると、体が勝手に動いてしまう」と余裕しゃくしゃくの様子。

たかみちさんの初戦の対戦相手は、チェアスキーヤーの村岡桃佳選手。2018年のピョンチャンパラリンピックで日本選手史上最多のメダル5個を獲得し、世界を沸かせた“冬の女王”だ。トップ・オブ・ザ・トップのアスリートと戦うにあたって、たかみちさんは意気込みを語ってくれた。

「すごい人やと思ってしまうと、心が折れてしまうので、同じ人間やと思って接しさせてもらいます。卑怯なことは一切しません。ハート全開、真っ向勝負でいきます! 僕なりのONIGOCCOを見といてください!」

そして、第1戦がスタート。オニはたかみちさん、子は村岡選手。早くも村岡選手は、機敏な動きで中央の台に上り、たかみちさんを牽制。いつも笑っているように見えるたかみちさんだが、その顔にもはや笑みはなく、まさに真剣そのもの。車いすをこぐ手にも力が入っているのが見て取れる。

村岡選手を捕まえようと、中央の台に近づくまではよかったが、スロープを上がろうとした瞬間、バランスを崩して車いすごと転倒。車いすに乗り直すうちに、45秒はまたたく間に過ぎ、村岡選手の逃げ切りであっけなく勝負はついてしまった。

えっ?真剣勝負の最中にフォーリンラブ!?

続く第2戦では、たかみちさんが子、村岡選手がオニ。ゲームがスタートするやいなや、「僕、捕まりませんよ!」とたかみちさんは叫び、中央の台をめかげて突進。その後も全力で逃げ続けたが、軽快なリズムでグングン攻め込む村岡選手。時速120km近い速度で滑走することもあるチェアスキーヤーのスピード感には、やはり太刀打ちできないようだった。ゲーム開始から18秒、村岡選手がたかみちさんの背中にタッチして、ゲームは終了。

結果は、1回戦で敗退。だが、たかみちさんは、いともご満悦の様子だった。

「やっぱり(村岡選手は)迫力がすごかったです。こういう遊びの場でも、きっと自然と出てくる闘志があるんでしょうね。目が合った瞬間、ライオンに睨まれているような感じで、これは勝てへんわって思いました。同時に、ハートをガッツリ掴まれました。村岡選手って、セクシーですよね。僕、目が合うたびにドキッとして、それもあって逃げられへんみたいな感じもありました(笑)。でも、18秒も逃げ切ることができたのは、やっぱりハートで勝負したからかなと」

ONIGOCCO初代王者は、やはりあの人

過酷なトーナメントを勝ち抜き、ONIGOCCOバトル決勝戦に残ったのは、たかみちさんを手もなく倒した村岡選手と、彼女にとって兄のような存在であるチェアスキー界の強豪・森井大輝選手。一点一画もゆるがせにしない真剣勝負の末、初代王者に輝いたのは、森井大輝選手だった。

MCを務めたのは、HERO X編集長の杉原行里。

優勝した森井選手には、ONIGOCCOのスポンサーを務める『JUSTIN DAVIS』のリングが贈呈された。

「率直に楽しいですね。いわゆる鬼ごっことは、全然違いますから!」とたかみちさんが言うように、障がい者や健常者といった垣根を超えて、みんなが混じり合い楽しめるスポーツ、それがONIGOCCO。バトルの最中、大人たちに混ざって、熱心に見入る子どもたちの姿があった。終了後に、「ONIGOCCOを体験したい」と、コートに入っていく子どももいた。もし、この楽しさの波紋が広がっていけば、ONIGOCCOはやがて、令和を生きる子どもたちにとって、新たな遊びのスタンダードになることだろう。

みんなのたかみち

ワタナベエンターテインメント所属のお笑いコンビ「プリンセス金魚」のツッコミ担当。2016年10月より、相方の大前亮将が拠点を名古屋に移したため、遠距離コンビとなる。以来、単独でライブなどに出演し、ピンネタを披露する機会も増えている。2017年10月8日、芸名を「たかみち」から「みんなのたかみち」に変更した。

http://watanabepro.co.jp/mypage/4000019/

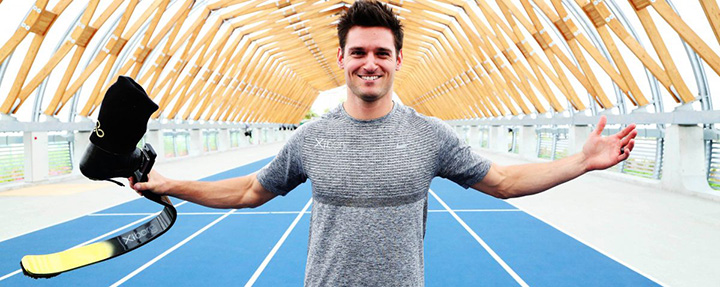

Xiborg社との契約を発表するにあたり、ウォレス選手は、次のようにコメントしています。

Xiborg社との契約を発表するにあたり、ウォレス選手は、次のようにコメントしています。