目次

彼女の名は、ナタリー・デュトワ。2004年アテネオリンピックへの出場は、わずかな差で惜しくも逃したが、同年に開催されたアテネパラリンピックでは、金メダル5個と銀メダル1個を獲得。その後、2008年北京オリンピック、北京パラリンピックの両大会に出場するという偉業を成し遂げた南アフリカ共和国の女子競泳選手だ。同じ世界的なスポーツ大会であるオリンピックとパラリンピックを分別するひとつの要素を障がいとするなら、両大会への出場を果たしたデュトワ選手は、問題はその有無ではなく、あくまでアスリートの実力だということを如実に証明した。今回は、あらゆる垣根を超えて、ボーダレスに活躍する7人の“鉄人アスリート”をご紹介したい。

片足で五輪出場を果たした

“水の女王”ナタリー・デュトワ

ナタリー・デュトワ選手のオリンピック、パラリンピックでの功績については、冒頭で触れた通り。イギリス連邦に所属する国々と地域から約70チームが参加し、4年ごとに開催される総合競技大会「コモンウェルス・ゲームズ」での活躍も目覚ましい。2002年の800mでは健常者アスリートと共に出場し、予選を突破、障がい者部門の50mと100mでは、世界記録を樹立し、金メダルを獲得。続く2006年の同大会でも、50mと100mの2種目で優勝、2連覇を達成。

2010年、世界中のスポーツ・ジャーナリストの投票により選出される「ローレウス世界スポーツ賞」において、障がい者スポーツと健常者スポーツの障壁を打ち破る功績が称えられ、年間最優秀障がい者選手賞を受賞した。

ポーランドの金星、ナタリア・パルティカ

オリンピック&パラリンピックに3大会連続出場

引用元:MATRIX24 https://goo.gl/eTGF1Y

ナタリア・パルティカ選手は、前述のナタリー・デュトワ選手と共に、2008年北京オリンピックに出場した唯一のパラアスリートであり、オリンピックとパラリンピックに出場した史上初の卓球選手。以後、オリンピックには、ロンドン大会、リオ大会と3大会連続出場を果たしている。

パラリンピックには、2004年アテネ大会から、4大会連続出場しており、アテネ、北京、ロンドンでは、シングルス(クラス10)で金メダルを獲得、リオでは、団体戦(クラス6-10)で金メダルを獲得するなど、枚挙にいとまがない。障がい者大会のみならず、ヨーロッパ選手権や世界選手権など、数多くの健常者の大会にも出場し続けている。

歴史に残る超人。

水泳の常識を覆したテレンス・パーキン

生まれつき耳が聞こえない南アフリカ共和国の競泳選手、テレンス・パーキンは、オリンピックとデフリンピックの両大会でメダリストに輝いたデフアスリート。2000年シドニーオリンピックの200m平泳ぎで銀メダルを獲得し、5大会連続出場したデフリンピックでは、計29個の金メダルを獲得(2009年台北大会閉幕時点)。1999-2000、国際水泳連盟(FINA)の世界ランキングに登録された、史上唯一の超人アスリートだ。常軌を逸するその功績は、今もなお、語り継がれている。

オリンピックにしか出場しなかった

パラアスリート、ハラシ・オリヴェール

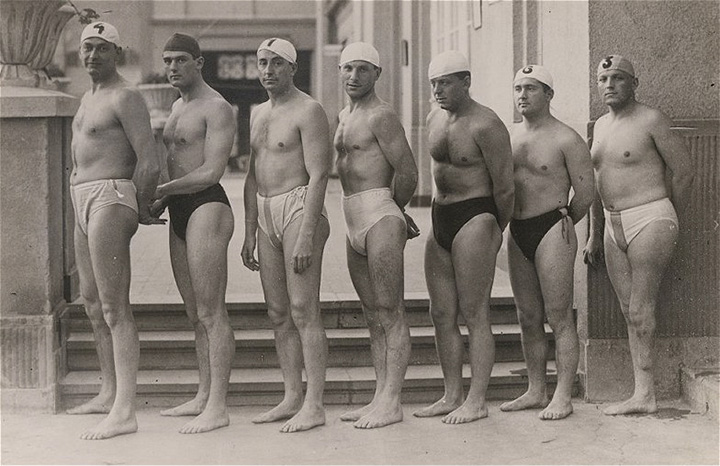

引用元:Wikimedia Commons http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/sport/album/52a.jpg

パラリンピックの起源とされるストーク・マンデビル競技大会が、英国で初めて開催されたのは、1948年7月28日のこと。そのはるか昔、まだパラリンピックが存在しなかった1920年代後半から1930年代にかけて、3大会のオリンピックに出場し、金メダル3個と銀メダル1個を獲得したのが、ハンガリーのハラシ・オリヴェール。オリンピックに初めて出場した片足の水球選手だ。

元祖・車いすスーパーアスリート、

ネロリ・フェアホール

引用元:NZOC(the New Zealand Olympic Committee)http://www.olympic.org.nz/athletes/neroli-fairhall/

オリンピック出場を果たした史上初の車いすアスリート、ネロリ・フェアホール。25歳の時、バイク事故で下半身不随となり、32歳の時、母国・ニュージーランドで、アーチェリーに取り組み始めてから、わずか6年後の1982年、総合競技大会「コモンウェルス・ゲームズ」で、健常者アスリートを制して、金メダルを獲得したのち、1984年、ロサンゼルスオリンピックに出場。パラリンピックには、1972年ハイデルベルク大会、1980年アーネム大会、1988年ソウル大会、2000年シドニー大会の4大会に出場。アーネム大会のアーチェリー競技で金メダルを獲得したほか、IPCアーチェリー世界選手権大会や国際トーナメントなどで、数々のタイトルを獲得。2000年シドニー大会では、フェアホール選手の活躍を称えて、大英帝国勲章が授けられた。

マーラ・ランヤン

不屈の闘志で、果てしなく走り続ける陸上界の女神

引用元:ZIMBIO http://www.zimbio.com/photos/Marla+Runyan/Olympic+Team+Trials+Track+Field+Day+6/Z3-1SkMObqm

マーラ・ランヤンは、スタルガルト病という難病のために、視覚の大半を失いながらも、2000年シドニーオリンピックに出場し、1500m走で米国代表選手中トップの8位入賞を果たした米国の女子陸上選手。

前年の1999年、カナダのウィニペグで開催されたパンアメリカン競技大会の1500m走での金メダル獲得こそ、ランヤン選手が、健常者アスリートが出場する世界大会での快挙の始まりだった。同年、“スポーツのバイブル”として名高い陸上競技専門誌「トラック・アンド・フィールド・ニュース」が、ランヤン選手を米国内アスリートランキング2位と発表し、国内外から大きな注目を集めた。

パラリンピックでは、1992年バルセロナ大会の100m走をはじめとする4種目で金メダルを獲得、続く1996年アトランタ大会では、五種競技(Pentathlon P10-12)で金メダル、Shot Put F12で銀メダルを獲得するなど、名実共にトップアスリートとして活躍。2014年4月、ランヤン選手が、400m走、800m走、1500m走、5000m走、ハイジャンプ、ロングジャンプ、 五種競技(Pentathlon)の世界記録保持者であることをIPC(国際パラリンピック委員会)が発表した。(いずれもT13クラス)

オリンピックメダリスト&デフ水泳界の先駆者、

ジェフ・フロート

ジェフ・フロートは、米国出身の聴覚障がい者アスリートとして、オリンピックで初めて金メダルを獲得した競泳選手。チームキャプテンを務めた1984年ロサンゼルス大会では、男子4×200m自由形リレーで金メダルを、男子個人200m自由形では4位に入賞。2000年、国際ろう者スポーツ委員会(International Committee of Deaf Sports)によって、「世紀の聴覚障がいオリンピアン」に選出されたほか、数々の賞を受賞し、殿堂入りを果たした。

来たる2020年の東京大会では、オリンピック、パラリンピックの両大会に出場する日本人選手も出てくるのではないだろうか。世界を轟かせる驚天動地に、期待したい。

[TOP動画 引用元]https://youtu.be/mfNqCMVougk