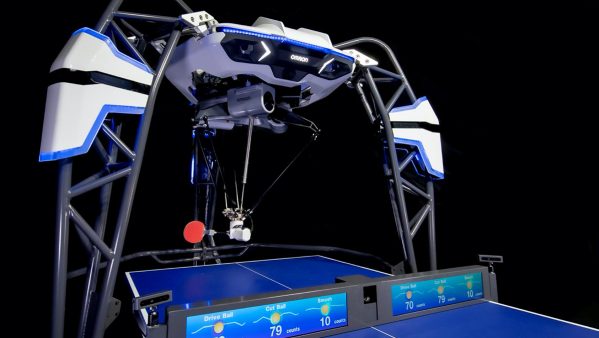

株式会社ワントゥーテンが、2017年に発表した車いす型VRレーサー「CYBER WHEEL(サイバーウィル)」。そのアップデート版「CYBER WHEEL X(サイバーウィル エックス)」が、東京2020オリンピック・パラリンピック大会開催から1年を切ったいま、遂に発表された。前編では、キーマンであるワントゥーテンの代表、澤邊芳明氏と、共同開発者のHERO X編集長兼RDS代表の杉原が、その驚くべき進化のポイントについて語ったが、後編では、さらに“リアル”にこだわったという開発過程の裏側とこれからの構想へと話は進んだ。二人が「CYBER WHEEL X」を通して描くユニークな世界とは?

将来的には現実世界との

完璧な融合も可能になる?

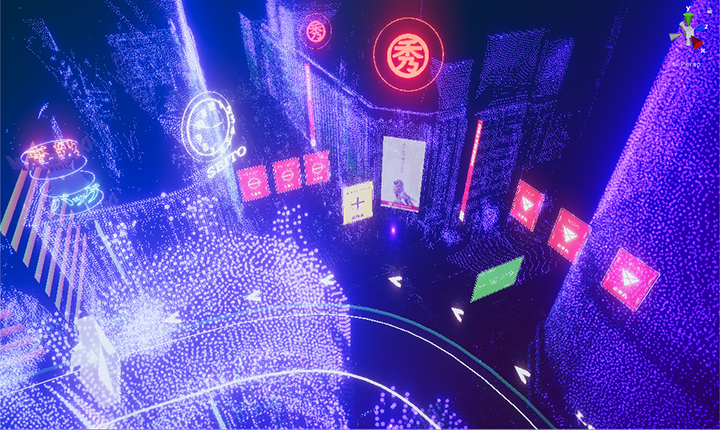

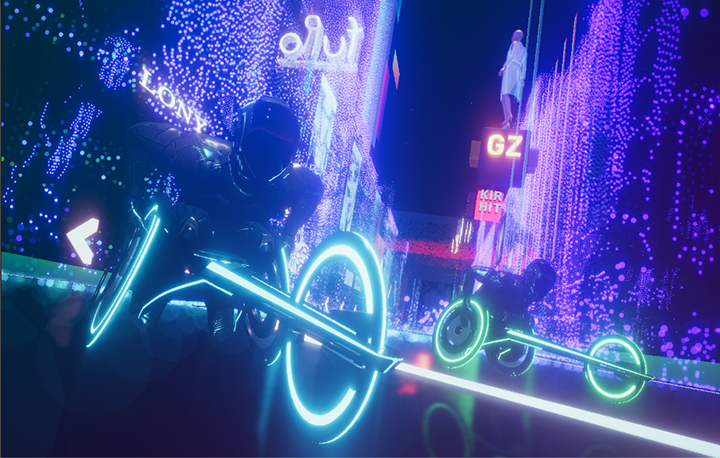

CYBER WHEEL XのCG空間は、すべてリアルな東京の街並みから作られている。それは、今後このVRが、現実世界とリンクする可能性を広げたともいえる。

澤邊「Ver.1は、2100年の東京といいながらも、完全に妄想の世界をCG空間で作り出しましたけど、CYBER WHEEL Xは同じCG空間でも、実は街並みをすべてレーザースキャンで立体計測をして、ビルの形もリアルな東京の街を再現しています。銀座、新宿、渋谷、お台場、秋葉原……、各々のリアルがCG化されているというのは、明らかな進化だと言えますね」

杉原「僕らがもう生きていないであろう (笑)、100年後の東京はこうなっているみたいなイメージを、いまのリアルな街を読み取って形にしたようなものですよね。その世界を車いすで走るというのは面白い」

澤邊「だからXを体験すると、いい意味で、脳に混乱が起きると思いますよ。これはモビリティなの? それとも車いすなの? という感じで(笑)」

杉原「もうリアルなゲームとしても成立しますよね。楽しみながらトレーニングになるというのもポイントですけど」

澤邊「将来的にはリアル空間と繋がって、目のなかにオンタイムの映像が写し出せるようになれば、現実世界との融合も完璧にできる。そこまでいけたら、めちゃくちゃ面白いよね」

杉原「そういうことができるようになれば、例えばCYBER WHEEL Xを使って、東京はどの街が車いすで行きやすいのかな? とか、リサーチもできますよね。小上がりになっている場所、バリアフリーになっているのはどこかとか、実際に街に行く前に体感することもできる。エンタテインメントを通して、そういうことができれば、また世界は広がりますね」

CYBER WHEEL Xの登場は

発想のリミッターを外すきっかけになる

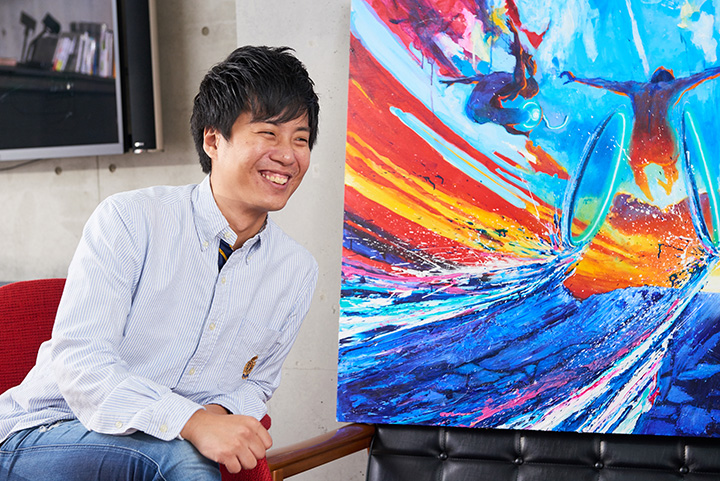

澤邊氏(左)と杉原は、常に意見交換を行っている。モノづくりの視点は、もう2020年の東京が盛り上がったあとの世界にあるという。

澤邊「そういう使い方はいいよね。あと究極のバリアフリーは、段差とか面倒臭いから車いすのドローン化だよね(笑)」

杉原「ちょっと話が飛びましたけど(笑)。澤邊さんは飛びたいってずっと言ってますよね。しかも不意にメッセンジャーで送ってくる、何度も (笑)。ホイールをプロペラ化して、飛べるようにするという案を」

澤邊「リアルにホイールが羽になると仮定すると、4mぐらい必要なんでしたっけ?」

杉原「しかもホバリングできるようにするのに、体重制限とか出てくる可能性もありますよ(笑)」

澤邊「そうでしたね(笑)。でもある意味、そうやって発想のリミッターを外してもいいよね。とにかくいまは、多くのベンチャー企業の方々がパラスポーツ関連のことを、あれこれ考えてくれるようになっているし、ここからもっと大胆で面白い広がりも生まれると思うんですよ」

杉原「CYBER WHEEL Xは、そういうきっかけ作りになるかもしれませんね。ビジネスという観点もそうかもしれませんけど、発想がまた一歩前に進む時の一つの絵というか、イメージになれるような気がします。そういう絵を描くことは、自分も澤邊さんも得意ですし。ただ、毎回それを提示されるエンジニアやスタッフは本当に大変かもしれないけど(笑)」

澤邊「でも正直、我々がCYBER WHEEL Ver.1を世に出した時は、杉原さんはかなり悔しいと思ったんじゃない?(笑) モビリティのプロなわけだから、きっとイラッとしたんだろうなって思うんだけど」

杉原「確かに、悔しい気持ちはありましたよ(笑)。でも、誰かがコンペティターにならないと、せっかく澤邊さんたちが作った流れが潰れてしまうとも思いました。じゃあ、自分は何をやるんだ? となったときに、ハードウェアそのものを作ることもそうですが、CYBER WHEELのようなものを使って、人の細かな動きの計測ができないかなと、考えましたね」

CYBER WHEELのようなプロダクトがさらに進化していくためには、澤邊氏いわく「異分野のアイデアやコンペティターも欠かせない」。

澤邊「それは興味深いですね。また違ったモビリティ作りに活かされるということ?」

杉原「例えば、Xを通じて多くの人のお尻のデータを取りたいなと思っています。人は座っているとお尻を動かして自然と減圧をしているんですが、僕らは、座席部分に触覚センサーを入れて、そのデータを取る仕組みを開発したんですよ。そのデータは、福祉や医療にも活用できますから」

澤邊「そういう次なるモビリティの新たなヒントにも繋がっていけたらいいよね。ああ、こうやってもいいのか? みたいな気づきを与えることになると思うし、エンタメ業界の人もパラ分野のプロダクトをやっていいんだ、とか、なんかそういうふうに思ってもらえるきっかけになればね。もちろんコンペティターも欲しいし、発想が広がっていくことは重要だね」

2020年の東京では、何より

“面白い”を発信することが重要

サイバー空間の東京を駆け抜けるCYBER WHEEL Xは、新たなモビリティや仕組みを作るヒントを投げかけている。

杉原「自分としては、パラ関連のイベントばかりではなく、Xは渋谷の駅前とかに置かれるようなものにしたいんですよ。オンラインで世界中の人と対戦したり、例えばeスポーツ化することもできるかもしれない。それで、上位に老若男女、色々な人がいるみたいな、そういう未来は楽しいですよね」

澤邊「5Gになれば、オンラインはいまよりずっと楽しめるしね。あとは、仮にCYBER WHEEL Xでラグビーができるようになったときに、リアルな衝撃を感じられるようにするとか、技術的に可能なことをどんどん実現させたいね」

杉原「最近は二人でそんな話をよくしていますよね。次への課題はいろいろと出てきてキリがない。シートを動かすために、アクチュエーターを入れて、宙ぶらりんにするとか、アイデアはいろいろと出てきますね」

澤邊「Ver.1の時点では、完全にSFの世界だったから、そういうことはできなかったけど、Xで機能の受け皿としてのハードウェアが、ある程度のレベルまで行けたかなと思いますね。これから先の未来は、もっと発展していけるという実感も持てたし」

杉原は、CYBER WHEELの体感のリアリティを上げるアイデアは尽きないという。

杉原「これから、また、ああしたい、こうしたいってなったときに、澤邊さんとお互いの強みと弱みを共有していければ、通常の2倍ぐらいのスピードで進んでいけると僕は思います。あとは、やっぱり2020年の東京を、日本のモノづくりの驚きと面白さを世界にアピールする契機にしたいという気持ちは大きいですね」

澤邊「いい意味で、世界からバカだなぁって言われたらいいよね(笑)。また日本がわけわからんもん作ってるって」

杉原「絶対、作った人たちトロンもスターウォーズも好きだろって言われるとは思います(笑)」

澤邊「それはそれでいいと思うし、バリアフリーがどうとか、共生社会がどうとかだけではなく、まずは、“面白い”という見方をしてもらえれば、また次のステップに進んでいけるからね。障がい者を記号化するのではなくてね」

杉原「そうですね。CYBER WHEEL Xは、単純に見た目もいいから、インスタ映えしますから(笑)」

澤邊「小学生に、お父さん、あれ欲しい!買ってよ!って、普通に言わせたいよね(笑)」

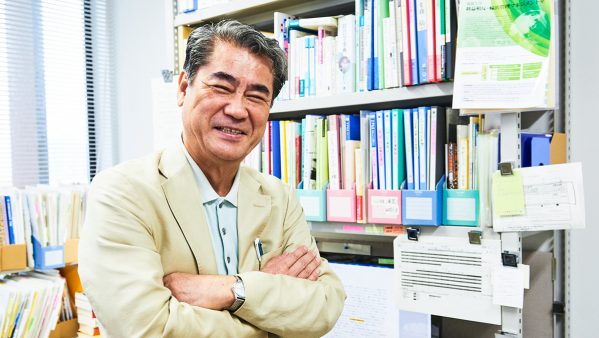

澤邊芳明(さわべ・よしあき)

1973年東京生まれ。京都工芸繊維大学卒業。1997年にワントゥーテンを創業。ロボットの言語エンジン開発やデジタルインスタレーションなどアートとテクノロジーを融合した数々の大型プロジェクトを手掛けている。2017年には、パラスポーツとテクノロジーを組み合わせたCYBER SPORTSプロジェクトを開始。車いす型VRレーサー「CYBER WHEEL(サイバーウィル)」、「CYBER BOCCIA(サイバーボッチャ)」を発表した。公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 アドバイザー、東京オリンピック・パラリンピック入賞メダルデザイン審査員、日本財団パラリンピックサポートセンター顧問、リオデジャネイロパラリンピック 閉会式フラッグハンドオーバーセレモニー コンセプトアドバイザー等。

CYBER WHEEL X

http://rds-pr.com/cyberwheelx/