昨年も開催された『超福祉展」で、編集部が注目した義手楽器『Musiarm(ミュージアーム)」。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究所(以下KMD)のEmbodied Media Project(身体性メディアプロジェクト)が出展したプロダクトのひとつだ。義手業界のエンターテイメント性向上のため開発されたというMusiarmについて詳しく知るために、開発者の畠山海人さんを訪ねた。

渋谷の道元坂上付近にある、雑居ビルの3階。お台場の日本科学未来館、慶應日吉キャンパスと並ぶ、彼らの研究拠点のひとつだ。KMDにも様々なプロジェクトがあるが、Embodied Media Project(以下EM)とは、主にどんなことを研究しているのだろうか。

「身体性メディア」とは?

「『身体性メディア』とは自身の身体を通して得る様々な経験を、記録・共有・拡張・創造する未来のメディアテクノロジーのことで、人と人、人とモノとのインタラクションにおける身体性を理解し操ることで、楽しさ、驚き、心地よさにつながる新たな身体的経験を生み出すという様々なプロジェクトを行っています。僕らの活動内容は色々とありますが、身体の拡張、例えば触覚をデジタルとしてデバイスをもって再現するというプロジェクトもそのひとつです。最近だと、唐揚げを口に入れて噛んだときの食感を再現したデバイスなどがあります。また、企業と一緒に行う研究も多いですし、親子で楽しめるようなものを使ったワークショップを実施することもあります。

例えば電子書籍でいうと、iPadはフリックするだけで読めますが、「本」というモノである形と「めくる」という動作がデジタルにすることで簡略化されています。でも「本」ならば本来紙の匂いがして、「めくる」という手の質感や動作が大事だと思うんですね。そういったアナログな部分を失わずに活かしつつ、デジタルという技術とコラボレーションしたら、何か面白いことができるのでは、というのがEMの研究の基となる考え方です」

そう答えるのは、昨年の春、KMDに入学したばかりのルーキー、畠山海人さん。もともと高専でエンジニアリングやものづくりを学んでおり、KMDの中ではテクノロジーや身体の拡張、ものづくりに専念できる唯一のプロジェクト、EMに参加した。

「ユーザーがいることを想定してモノを作るわけですが、良いモノを作ったとしてもコネクションやコミュニティがないとメディアに出せなかったり、世に出るまでに時間がかかったり、最悪出せないこともある。KMDはメディアへの露出も積極的にしているので、それをうまく利用して、自分が作ったものをいち早くお披露目していきたいです」

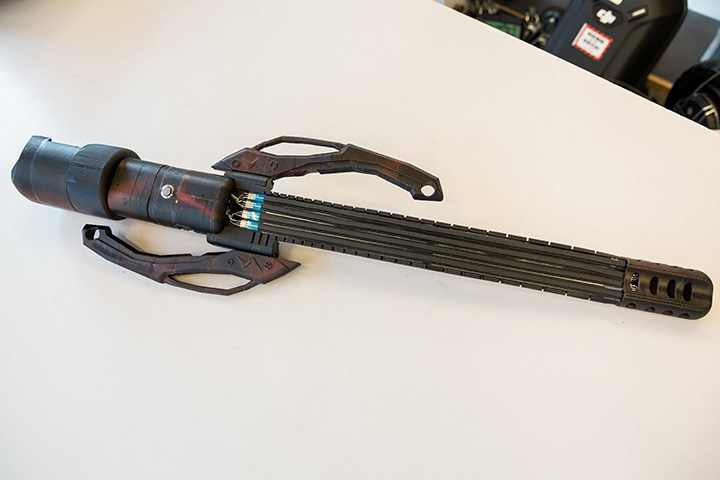

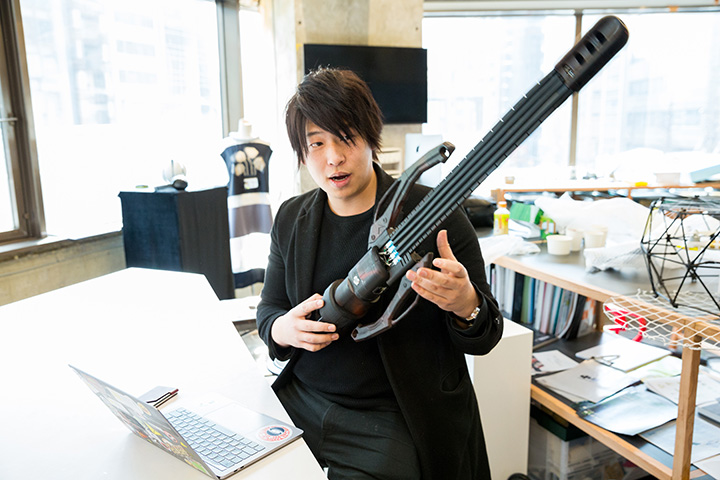

そんな想いで世に放たれたMusiarm。超福祉展で出展されていた1作目はバイオリンやトロンボーン、トランペットをモチーフにしたクラシック寄りのもの。この日見せていただいたのは、つい1週間ほど前に完成したばかりというギターやベースなどの弦楽器をモチーフにした最新バージョンだ。

義手×エンターテイメントで価値を引き出す

「Musiarmは、義手と楽器を融合させたものです。僕はものづくりの研究をしていく中で、特に人の身体に興味があり、人間の機構でも色々なことができる手に着目しました。そこで義手を作ろうと思い、色々と調べたり、専門家に話を聞いたりしてわかったのですが、現在義手の技術はモノを掴んだり、離したりといった機能性や、腕の代わりとなるものばかりが追求されていて、例えば脳の筋肉のコントロールで思い通りにピアノが弾けたり、義手をつけて細かい作業ができたりといった研究は、様々な大学機関や企業でされているものの、完成するまでに何十年もかかると言われています。でもスポーツができる義手や、楽器として弾くことができる義手といった、エンターテイメント性の高い義手の開発はほぼされていない。僕はエンターテイメント性の拡張や繁栄を目指して音楽 × 義手 = Musiarmを作りましたが、ゆくゆくはスポーツ × 義手だったり、ライフスタイル × 義手、ファッション × 義手といったプロダクトを開発していきたいと思っています」

Musiarmはターゲットユーザーと一緒に開発された。畠山さんが義手の当事者とエンジニア、義肢装具士の三者が集まるコミュニティMisson ARM Japanに参加し、アイデア出しの時点からディスカッションしたり、当事者の身体の使い方をよく観察し、その人の身体の動きに合わせて設計したのだ。

「先天性(欠損障がい)の方だと、例えばプロのスポーツ選手になるとか、プロのミュージシャンになるといった選択肢が限られてしまい、仕事を見つけることすら困難な状況で、人を魅了するとか、何かパフォーマンスするということがとても難しい現状があります。それをMusiarmのようなプロダクトがあれば補える。目の見えない人だったら、その分他の聴覚だったり、点字を読む触覚だったり、その人だからこそ備わっている身体的特徴や価値があると思っていて、日々鍛えられるそういった才能を引き出し、前に押し出す手助けをしたいと思っています。今まで望んでいた人が、周りから望まれる体になる。僕らが見てかっこいいな、すごいな、そう感じるプロダクトを作りたいんです」

目指すは義手楽器のバンド結成!

Musiarmの弦は畠山さんが作ったオリジナルのゴムのような素材。弦は金属なので錆びてしまい、弦交換をしなければならないが、片手だとその作業は困難なので、交換の必要がない素材を採用している。通常ギターを弾く前に必要なチューニングも、テクノロジーとコラボレーションすることで、ソフトウェアひとつ、ボタンひとつで自動コントロールすることができる。またMusiarmを装着したまま左右に動かすという身体の動作で、エフェクトをかけることも可能だ。

「今はまだ数が少ないので普通の楽器とのセッションになりますが、できればバージョンを増やして義手楽器だけでバンドを組みたいです。最新バージョンがギターなのでメロディが弾けますし、次のバージョンでドラムを入れたら、リズムが刻めるんですよ。」

そう語る畠山さんが目指すのは、あくまでも「ドラムスティックを操り、既存のドラムセットを叩く義手の開発」という発想ではない。

「既存の楽器はギターだったらネックの先に大きくて重たいボディがついていて、それが邪魔で自由な動きができない。身体の一部を楽器にすることで、そういった制限や限界を取っ払った自由な動きができたり、踊り自体が演奏になったりと、従来のバンドとは違うユニークなパフォーマンスができるんです」

一般的な義手は高額な上、重く、見た目がメカメカしくて逆に目立ってしまうということもあり、義手をつけずに生活する人が多いという。しかしパフォーマンスするための義手として、Musiarmはある。

「なんでも簡単にプレイできるのものではなく、練習する過程だったり、人への見せ方だったり、自分自身を押し出していく、自分だからこそこの表現なんだ、というパフォーマンス力だったり、そういったやりがいや楽しさをきちんと補ったものを、体を活用してできる新しい体験として作っていきたい」

「今から生まれてくる先天性欠損障がいの子どもや、楽器を弾いていたけど手を失くして弾くことを諦めてしまった人たちが、ない部分、その余白部分にテクノロジーを入れることで、健常者よりも一歩先にいける可能性を秘めていると思う。彼らはギタリストやバイオリニストのような、義手楽器のプロになれるんです。いわばミュージアムニストに(笑)」

近い未来、ミュージアムニストで結成されたバンドや、オーケストラの演奏を観ることができる日を楽しみにしている。

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究所:KMD

https://www.kmd.keio.ac.jp/ja/

Embodied Media Project

http://embodiedmedia.org/