脊髄損傷をした人のための二足歩行アシスト装具C-FREX(シーフレックス)は、近年世界で注目を集めている。それは、製造・設計を担当する株式会社UCHIDAが、複合材料業界の権威ある見本市JECにて、INNOVATION AWARDを受賞したことも要因ではあるが、それだけではない。このカーボンで仕上げた軽くて丈夫な装具とモビリティが、世界の次なるスタンダートとなる可能性を多くの人が感じ取っているのだ。開発の中心人物、国立障害者リハビリテーション研究所の河島則天氏と株式会社UCHIDAの代表、内田敏一氏に編集長・杉原が現状を伺った。

装具を作るだけでなく環境も確保する提案が必要

杉原行里(以下、杉原):C-FREXは装具と車いすが一体になっていますが、これはトータルでC-FREXという世界初の試みというか、分野として捉えていいんですかね?

河島則天(以下、河島):C−FREXのメインパーツは装具で、モビリティとしてのアタッチメントが車いす。そういう認識です。常に車いすを使っているユーザーは、歩く場所まで装具を持っていかなければなりません。それなら、車いすのコンパチブルにすることで、歩く場所まで行くためのアクセシビリティ、モビリティのツールにもなるのではないかという発想が生まれたんです。結局、機能のいいもの、格好よいものを作ったとしても、歩く場所へのアクセスや環境などを用意できなければ意味がないわけですから。

杉原:なるほど。車いすではなく、“自分はC-FREXにする”みたいな言語が、今後生まれていくかもしれないですよね?

河島:そうですね。ただ、この車いすが必須であるというわけではないですが、装具を作るということは、結局、その周辺の環境もすべて確保するための提案が必要なんですよね。

編集長・杉原も、カーボン業界に籍を置く者としてC-FREXにシンパシーを感じている。

長年培ってきた揺るぎない研究がある

杉原:僕としては、早くC-FREXの模倣品が出てきてほしいと思っているんですよ。比較対象がたくさん出てくることで、一過性の話題で終わる“打ち上げ花火”にはならないのではないかと感じるんです。もちろん比較もされるはずですが。

河島:そこで揺るぎないのが、これまでやってきた我々の研究なんです。C-FREXと似たようなものはいくらでも作れると思います。でも足が動かない人を立たせるための原理だとか、モーターレスで動かすためのアイデアというのは、僕らが長年培ってきたものです。脊髄損傷した人でもちゃんと歩かせられるか? ではなく、研究やリハビリによって、カズが一般通念を超えるような高いパフォーマンスで『歩ける』というところからスタートしている。我々はよりよく歩かせようとしているわけですから。これまで意気に感じてやってくれている内田さんに損をさせるようなことには決してならないですよ。

*カズ=(高橋和廣:パラアイスホッケー日本代表。前編に記述。)

杉原:C-FREXは、そこが全然違いますよね。遅くなりましたが、内田さん、JECでの受賞、おめでとうございます! もう少し日本のメディアも取り上げるべきだと思いましたけど。実際、どういうお気持ちでしたか?

内田敏一(以下、内田):最初は選考から落ちていると聞いていたんですけど、受賞されたランボルギーニさんからメールが届いて、内田さんこれ見てよ、受賞してますよといわれて。それがJEC開催の1ヵ月前で、そこから現物を作ったり資料を提出したりして、とにかくバタバタでしたね。

杉原:ここにある最新の試作品は、1ヵ月で作ったんですか?

内田:そうです。

河島:現場の人たちはもう大変でしたね(笑)。

2016年、パリで開催されたJECでの授賞式の様子。C-FREXの開発が評価されINNOVATION AWARDを受賞した。内田氏は着物姿で登場し、会場の注目を集めた。

JECでの受賞で期待感を口にする人が増えた

内田:大変でしたけど、世界の人たちにもっと喜ばれたらいいなという思いが通じたと考えると、本当に嬉しいですね。脊髄損傷をしても朝起きてC-FREXに乗って移動して、歩きたいときに歩く。それが普通になってほしいという思いでやってきましたから。

杉原:受賞のときの内田さんの着物姿はインパクトが強すぎましたね(笑)。受賞されてからの周りの反応はいかがでしたか?

内田:カーボンのプロがみんな見ているわけですから、貴重な意見もいろいろといただけましたし、自分たちも、ますます精力的に動くモチベーションになったと思います。

杉原:河島さんはいかがですか?

河島:僕は最初はJECの重みをわかっていなかったんですけど、よくよく聞いてみるとなんかすごいことになっているなと(笑)。パリの授賞式から帰ってきてから、JECでの受賞は、カーボン業界に身を置く内田さんにとってものすごい大きいことだと知って、本当によかったと思いましたね。僕がすごく手応えを感じたのは、先日の国際福祉機器展なんですよ。主催者側から最新福祉機器の主催者企画にC-FREXを出してくれませんかとお誘いをいただいて。

杉原:いろいろと周囲の反応も変わってきたんですね。

河島:やはりブースに人が集まるんですね。実際にJECで受賞したときの映像も流して、ここまでの進捗になっていると説明することで、よりオーディエンスに伝わりやすくなったと感じます。反応も明らかに違いますし。1年半後に装具を、2020年までに車いすを完成させたいということを話したときに、期待感を口にしてくれる方もすごく増えてきたんです。そのプロセスにすごく手応えを感じています。

手がけたものは必ず結実させることが重要

杉原:それはいいですね。医工連携ってよく言われてるじゃないですか。僕は、あまり成功している事例があるようには思えないんですね。お二人から、各々の業界で“もうちょっとこうしたほうがいい”みたいなアドバイスはありますか?

内田:僕は単純に夢を追ってやっているだけですから。最初から金銭的なものではなくて、本当に作りたいっていうただそれだけ。それで近くに相談できる優れた先生がいて、カズがいた。自分はそういう境遇に出会ったということなんですね。もちろん支えてくださる従業員さんや多くの方がいて、その方たちが価値観を共有してくれていることも大切なのかなと思います。

河島:僕も同じですね。シンプルにモチベーション。医工連携、産学連携というのは、豊富な資金を得て壮大なプランを描いて始める、いわばトップダウンの進め方が多いですが、自分たちは、ボトムアップで実績を積み上げることと、手がけたものは必ず結実させることが重要だと感じています。まず具体的なヴィジョンがないと、運命共同体として作り手側に持ちかけることすらできませんから。

杉原:運命共同体というのはいい言葉ですね。

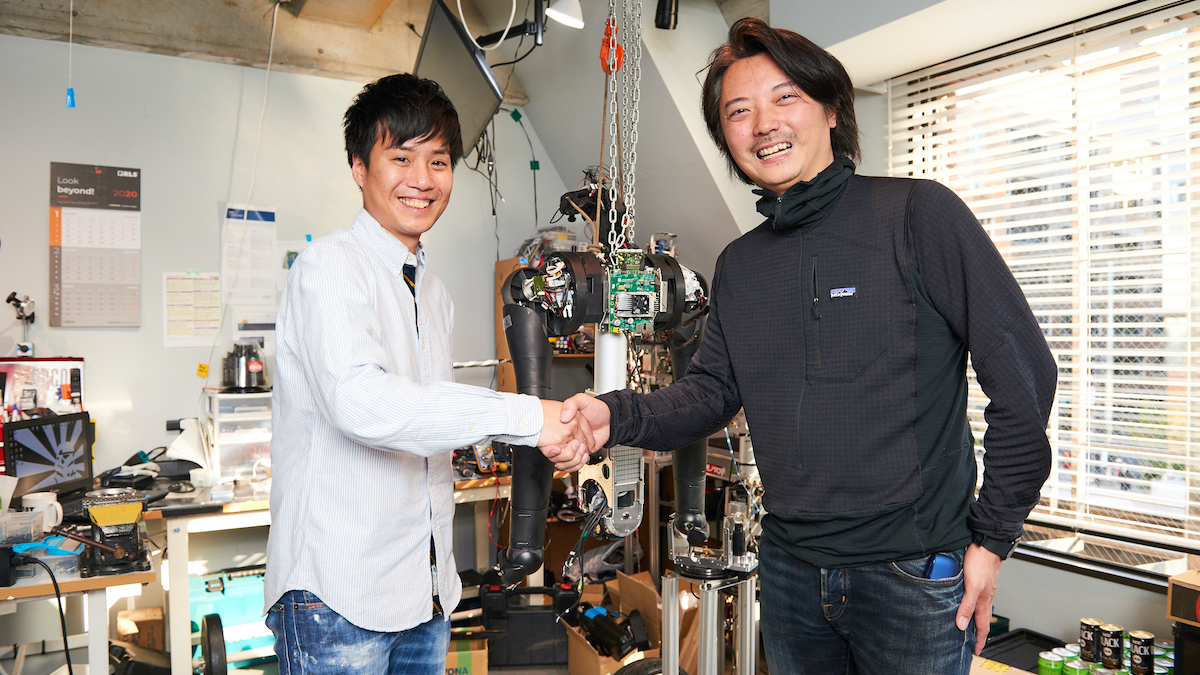

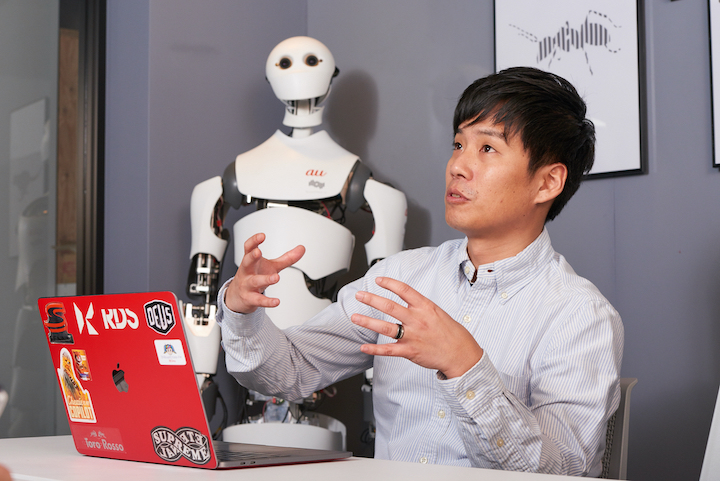

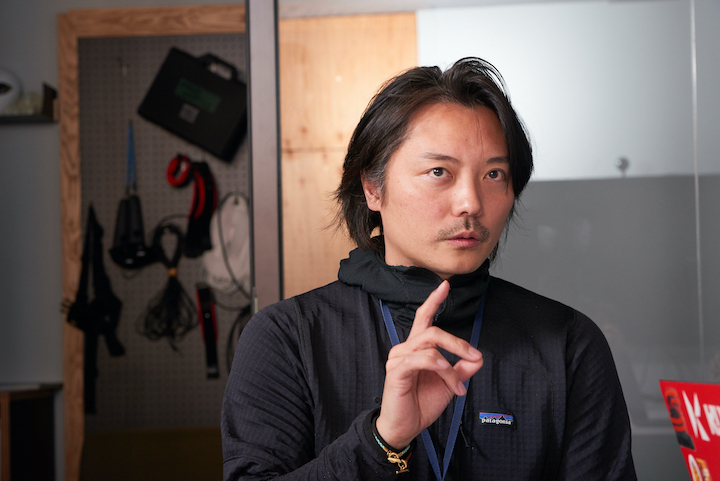

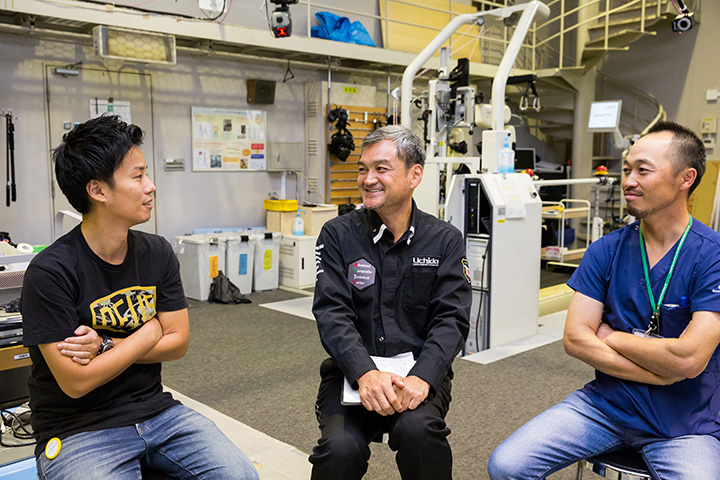

C-FREX開発の“運命共同体”である河島氏(左)と内田氏。2019年までに装具、2020年東京オリパラ開催前までに車いすの完成を目指している。

結局はワクワクするものが作りたい

河島:もちろん厳しいことも多々ありますよ。成功すればいいですけど。あとは本当にやる気だと思います。リハビリは患者さんのためのもの。患者さんは何かしら満たされていないものがあるから、僕らはその必要性を把握しておかなきゃならない。それを実現するために、ゲリラ的といいますか、自分の側からパートナーを探してやるぐらいのオーガナイゼーションが必要だと思うんですよね。それが成功のために一番重要なことかな、と思います。自分の発想を具現化するというのが僕のモチベーションですね。

杉原:結局、ワクワクしたいものがやりたいということですね。お二人とも。

河島:そうですね。でもモノづくりそのものだけじゃなくて、その周辺事情も整理して何のためにそれを作るか、作ったあとに生かされるような仕組み作りはどうするのか、そこも重要だと思うんです。開発と同時に地道にやるべきことです。

内田:カズが装着するときにワクワクしてくれた笑顔も、“僕これでジャンプできそうですよ”って言ってくれたことも、ずっと自分のなかで鮮明に残っています。常に改善点も見えるんですけど、彼にすごいパワーをもらっているぶん、なんとかしなくちゃと思いながらまた新たなチャレンジができる。その繰り返しがここまで繋がっているんだと思います。

杉原:不可能と言われると、絶対チャレンジしたくなりますよね。

内田:逆にスイッチ入っちゃいますね。

河島:カズは、次のピョンチャン冬季パラリンピックの出場が決まったんです。目下の目標は、パラアイスホッケー選手としてのパラリンピックですが、その後、東京2020では、聖火ランナーとして登場してもらいたいんですよ。最初はC-FREXの車いすで現れて、そこから立って進むっていうイメージです。

杉原:それ、すごくいいですね!

河島:そういうワクワクするような僕なりの妄想をいつもしているんです。それを実現させるために、東京パラの1年前の段階で、満足のいく歩きができるものにする。またここから内田さんと頑張っていきたいですね。

河島則天(かわしま・のりたか)

金沢大学大学院教育学研究科修士課程を修了後、2000年より国立リハを拠点として 研究活動を開始、芝浦工業大学先端工学研究機構助手を経て2005年に論文博士を取得。 計測自動制御学会学術奨励賞、バリアフリーシステム開発財団奨励賞のほか学会での 受賞は多数。2014年よりC-FREXの開発に着手。他、対向3指の画期的な電動義手Finch の開発をはじめリハビリテーション装置の開発を手掛けている。

内田敏一(うちだ・としかず)

株式会社UCHIDA代表取締役社長。同社は、1968年に埼玉県入間郡大井町に創業した内田工芸が前身。大型車両部品や二輪用部品、SUPER GT等のレース用部品の開発・製造などを経て、確固たる技術力と地位を確立。2006年に複合材製造マニュファクチャラーとしての営業を開始し、宇宙航空機分野にも進出する。特に炭素繊維強化プラスチック(CFRP:Carbon Fiber Reinforced Plastic)の研究・製造・加工にかけては、国内屈指の技術力を有する。2016年、C-FREXの設計および製造が評価され、国際的な複合材料業界の見本市JECにて、INNOVATION AWARDを受賞。