筋電義手「handiii」やその進化版である「HACKberry」などの開発、また画期的な福祉機器デザインで世界的な賞も多数受賞する注目の企業、exiii(イクシー)。今年1月に発表されたばかりの外骨格型の力触覚提示デバイス「EXOS」とは? CEO山浦博志氏とCCO小西哲哉氏に、開発に対する思いを聞きました。

浅草橋と馬喰町の間、衣料品店が立ち並ぶ街の雑居ビルの一室。重い扉を開けると、まるで大学の研究室のような活気と混沌に満ちたexiiiのオフィスに到着しました。手製だという木目調のテーブルの上には、開発中と思われる製品の試作品やそれらに繋ぐ配線のアダブターがずらり。その絡まった配線をひとつずつほどくように、exiiiについて紐解いていきたいと思います。

exiiiは、はじめは個人のものづくりプロジェクトとしてスタート

パナソニック勤務時代に、趣味で色々なものを作ってSNSにアップしていたという山浦氏。2013年頃家庭用3Dプリンターが普及しはじめ、以前大学の研究で作っていた義手(ロボットハンド)を、それで作れるということに気がついた彼が、同社で働いていたデザイナーの小西氏を巻き込み、本格的に製品化。筋電義手は国際的なデザインエンジニアリングコンペで世界2位を獲得。「自分たちのやろうとしていることは社会的に意義のあることなんだ」と盛り上がり、実際に「その義手を使いたい」と名乗り出る人に出会ったことも奮起になり、会社設立に至りました。

「義手の市場は大変狭く、国内で1万人も使う人がいない。製造業としてビジネスは成り立たないため、オープンソースという形で自分の作っているものを公開しました。そうして面白がってくれた人たちがどんどん開発に参加してくれるので、資金を大きく割かずに開発が広がっていく、というアプローチを取ったのです」と山浦氏。現在義手は開発した内容を上肢障がい者のために活動するNPO法人Mission ARM Japanに移管して、開発と普及を進めています。

EXOSで、将来深海や宇宙にあるものに触れることができる!?

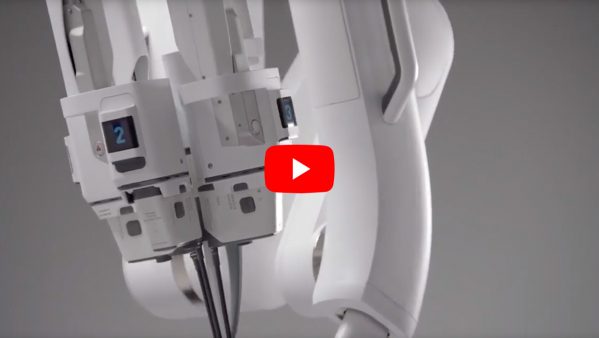

さて、今年発表されたばかりの「EXOS」はVRを用いたゲームが楽しめたりと、より大きな市場が見込めます。

山浦氏が当時大学の研究で人間の指を外部から操作するメカを作っており、2016年に初めて体験したVRと組み合わせたら、「物に触った感触が表せる」と思いついたのがEXOS開発の経緯だといいます。VRの中で「存在しないものに触れることができる」革新的なデバイス、EXOSの実用性について聞いてみました。

「例えば、製品開発の課程で、通常ならパソコン上で図面を作成し、実際にそれを作ってある部分を削ってみたりするわけですが、EXOSを使えばVRの中で製品を組み立て、それを実際に触ることまで体験できるんです。もうひとつは、“手に触った感触を生み出すことができる”ということ。例えば遠くにあるロボットハンドを遠隔操作で動かし、ペットボトルをつかむ感触を感じることができます。それによって、原子炉内での作業が安全な場所でできたり、人間の入れない深海や宇宙にも行けるかもしれない。」EXOSのポテンシャルの大きさに、夢が広がります。

もともと趣味でやっていたものづくりが仕事にでき、会社まで設立したわけですから「毎日楽しくてしょうがないでしょうね」と思わず漏らしてしまいましたが、そうばかりは言っていられません。

「VRがビジネスで使われるようになったのがここ最近なので、市場がまだしっかりできていない。なので、EXOSのような新技術デバイスを使った新しいビジネスも一緒に作らなければいけないんですね。また技術面でいうと、人が使うものはデザインも技術も、身につけるゆえの制約がすごく多いんです。置いて使うものだったら重たくてもいいし、電源繋いでいいなら強いモーターとかも使えるんですけど、手でつかんで使うとなると、着け心地や重さなど、色々と制約が出てきてしまうんですよ。」と楽しそうに話す山浦氏。難解な側面を攻略するのも、研究者としての腕の見せどころのようです。

デザインによって受け手の価値観を変えていきたい

「僕の場合は義手や義足、下肢装具などのデザインに携わってきていて、そういう医療機器や福祉用具は機能がしっかりしていればいい、みたいなところがあるのですが、そこにデザインが入ると、色々なことが一気に進んだりするんです。世の中の目がそちらに向いたり、患者さんがそれを着けてみたい、と思ってくれたり、デザインひとつで受け手の価値観ががらりと変わったりするんですよね。そうやってデザインすることによって外に発信できたり、新しい展開になったりという前向きな力になったときが最高に楽しい。ですので、これからまだデザインされていないものをデザインによって変えていきたいです」と語るデザイナー、小西氏からは、落ち着いた物腰から滲み出る、デザインという仕事に対する情熱が感じられました。

「僕らは“プロダクトを通じて人間の可能性を広げる”、ということを目指しているので、たとえ他社の製品であっても、人ができることが増えるプロダクトを魅力的に感じますね。自分が好きな”ものづくり”には制約があって、それを3Dプリンター、VRが出現したことで取り払ってくれた。自分もそこに繋がるような新しいツールを作れたら、と思っていたので、自由にモノに触れることができるものであるEXOSが、今一番自分がやりたい、欲しいものなんですよね。」と山浦氏。

3次元のデータに自由に触れて、感じられて、操れて、というのができるようになるのが開発中であるEXOSのゴールとのこと。4/25(取材日の一週間後)には、一般の人にも公開する体験会を予定。

少年のように夢いっぱいの青年たちの元から飛び出すEXOSが、然るべきアイディアで社会的に大きく羽ばたいていくことになる日も近いでしょう。

株式会社exiii(イクシー)

http://exiii.jp