1974年の創業以来、車いすメーカーとして確固たる地位を築き上げてきた松永製作所。“マツナガのものづくり”は、多くの公的機関で採用され、高いシェア率を誇るとともに、福祉用品、医療機器分野の名門として、広く認知されている。2000年代以降は、スポーツ用車いす分野でも頭角を現しはじめ、特にバスケットボール用車いすに関しては、多くの代表選手から絶大な支持を得ている。松永製作所が手がけるプロダクトには、いったいどんな特性があるのか? 自身も選手として、かつて4度のパラリンピック出場を果たした、スポーツ車いす開発室の神保康広氏にお話を伺った。

2020に向かってこれまでにない

多くのプロジェクトが始動

操作性が高くしっかりパフォーマンスを引き出せる調整ができ、しかも長持ちする。松永のバスケ用車いすが評価される理由は、明確だ。そんな強みがある同社のプロダクトだが、2020の東京パラリンピックに向けて、スポーツ用車いすの開発はさらに加速している。自治体との共同プロジェクトも複数スタートした。

「もう2020が決まってから、会社としてもスポーツ分野に対するアプローチはさらに本格化しました。東京パラリンピックは、確実に歴史に残ることですから、覚悟を決めて、お金も人も時間も躊躇なく投入しようと。いろいろな取り組みを始めていますが、なかでも大田区が東京都と連携して、区内企業と共同でバスケ用車いすを開発したというのは、大きいです。あとは、東京都の次世代イノベーションプログラムとして、バトミントン用車いすの開発もかなり多額のお金を投入して進めています。これも大きなチャレンジですね」

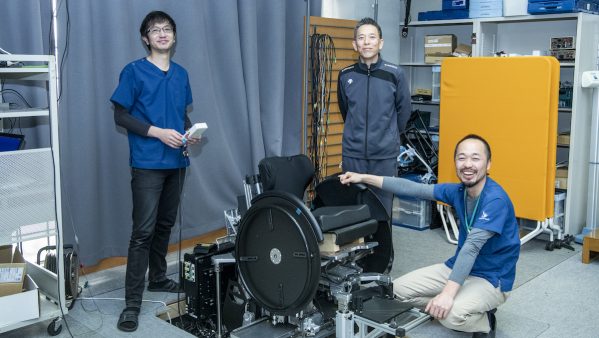

大田区内の企業10社と大田区、松永製作所が共同で開発したバスケ用車いすは、2018年3月末にお披露目された。都内のバスケチーム「NO EXCUSE」に貸与され、試合等で使用される。

区や都とともに車いすを開発することで、パラスポーツの普及と地域に根ざした新たな環境作りを目指す。“マツナガのものづくり”は、スポーツを通じて社会にさらに浸透しようとしているのだ。さらに、千葉県松戸市に新たな工場を設けて、スポーツ用車いすのあらゆるケアを充実させる計画も進んでいる。

「いままでは、スポーツ用の車いすが壊れた場合は、(本社のある)岐阜でしかケアができませんでした。今年、松戸の工場が完成すれば、東日本でもスピーディにアフターケアができる体制が整います。この工場は、スポーツ用車いす専用で、しかも専任スタッフを配置して対応しますから、細かなケアが可能です。選手たちは人生をかけて2020年を目指しているわけですから、それを応援する側もそれ相応の態度を示さないといけないと思っています」

これまでは、関東に松永製作所の工場や本格的なものづくりの施設はなかった。ちなみに江戸川区の東京支店では、スポーツ用車いすの簡易的なメンテナンスを行うスペースは確保されている。

“車いすバスケ”が独立した

スポーツになる可能性がある

松永製作所は、日本車いすバスケット連盟のオフィシャルサポーターでもある。2020年へ向けて会社の体制を整え、士気を高めながら、もっとも力を入れている車いすバスケの普及にも全力で取り組んでいく。まだまだ、越えなければならないハードルはたくさんあるが、神保氏は自身の経験も踏まえて、社会的にも車いすバスケをもっと身近なものにすべく活動を行っている。

「アメリカで障がい者スポーツを支援する団体で1年半ほど研修をしていたことがあるんですけど、アフタースクールプログラムというものがあって、学校が終わると財団のリフトバスがその地域の子供たちをピックアップして、大きな体育館に連れて行って、スポーツやレクリエーションを楽しむ環境が充実していたんです。日本にはそういう環境はまだないですが、1ヶ月に1回でも、不定期でも、障がい者がスポーツに触れられる機会を増やしていきたいと思っています」

現在は、東京2020を契機に、パラスポーツ界にレガシーを残すべく、アツい気持ちで車いすバスケの大会を主催したり、ワークショップを開催したりする行政や自治体が増えているという。車いすバスケをパラスポーツの枠を取り払って、健常者も楽しむひとつの独立したスポーツにしようとする動きも、少しづつではあるが盛り上がり出している。

「いまは障がいに関係なく、車いすバスケに興味を抱く人は増えてきているんです。自分も日本財団パラリンピックサポートセンターの“あすチャレ!スクール” で、全国の小中学校にお邪魔して車いすバスケの体験授業をやらせていただいていますが、一度体験すると、子供たちはすぐにこのスポーツの魅力を理解してくれます。身長の高さも関係ないですし、運動神経に自信がなくても車いすを扱う器用さがあればリカバーできる。だから上達するのにハードルはそれほど高くはない。やってみると本当に楽しいですから、健常者も含めて、もっと多くの人に体験してもらえれば、競技人口も増えるはずだと思っています」

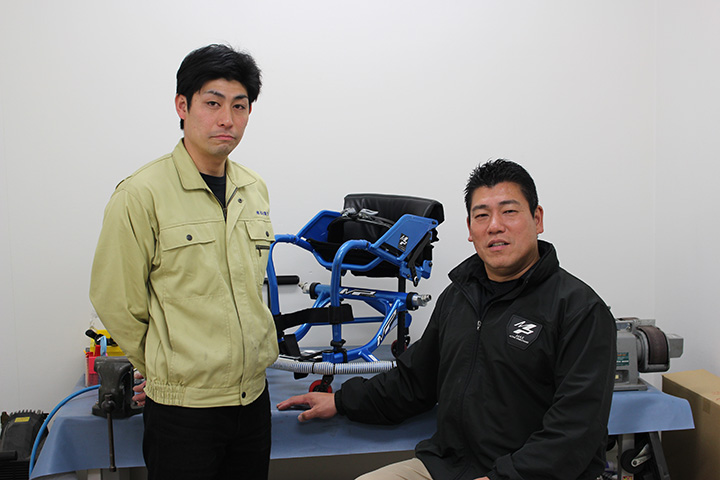

スポーツ用車いす開発の指揮をとる神保氏と製造部で溶接を担当している青柳雄一郎氏(左)。新たな工場が松戸に完成した時点で、フル稼働であらゆるプロダクトの製作にとりかかるという。

“世界のマツナガ”を目指して

新たな挑戦は続く

確かに誰でも気軽にトライできて、すぐにエキサイトできる。車いすの確保と使用できる体育館さえあれば、車いすバスケが、パラスポーツの垣根を超えたスポーツのひとつとして普及していく可能性はある。その際には、松永製作所が提案しているアジャスト構造を持つ車いすは、公共で貸し出したとしても重宝するに違いない。最後に、これからのヴィジョンを聞いた。

「これからは、海外展開を積極的にしていきたいと考えています。カスタムを施す日本の車いすは、5mm単位でしっかりと図面を引いて精度の高いものを作りますが、そんなことは日本人しかやっていません。そういう誇らしいものづくりは、世界に広めるべきだと思っています。北米、ヨーロッパを問わず、全世界で必ず認められるはずです。国によって異なる医療機器の基準や、複雑な輸出のプロセスなど、クリアしなければならない問題はたくさんありますが、必ず日本メイドの車いすは世界のスタンダードになりうる。2020年より先の未来で“世界のマツナガ”と言われるように、頑張っていきたいですね」

神保康広(Yasuhiro Jinbo)

1970年東京都生まれ。16歳のときバイクの自損事故で脊髄を損傷。18歳で車いすバスケットボールに出会い、積極的に技術を磨くようになる。90年、「千葉ホークス」に入団。日本代表にも選出され、バルセロナ(92)、アトランタ(96)、シドニー(00)、アテネ(04)と4大会連続でパラリンピックに出場を果たす。その後、渡米しNWBA(全米車いすバスケットボール協会)1部の「デンバーナゲッツ」に所属。全米選手権ベスト4の成績を残す。帰国後の2006年、(株)松永製作所入社。ブランド“MP”のブランドマネージャーを主軸に、スポーツ用車いすの企画、開発に従事。日本財団パラリンピックサポートセンター事業「あすチャレ!スクール」では講師を務めるほか、全国各地でパラスポーツの魅力を伝え続けている。http://www.matsunaga-w.co.jp/