コロナ禍での開催となった東京2020大会が去る9月5日に閉幕した。 オリンピック、パラリンピックともに、ほぼ全ての競技が無観客開催となり、対面のコミュニケーションもままならない前代未聞の事態となったが、舞台裏では今後に繋がるであろう国際交流のプロジェクトが進行していた。 かつて日本が誇った産業の養蚕をフックにアラブ首長国連邦(UAE)との友好関係を深めることになった「UAE・NIPPON 友好シルクプロジェクト」。参加校である啓明学園初等学校・国際教育室主任を務める天野美穂教諭にプロジェクト発足の経緯や概要、そして参加した子どもたちの変化について話を伺った。

子どもだちが日本とUAEをつなげる

啓明学園初等学校 天野美穂教諭

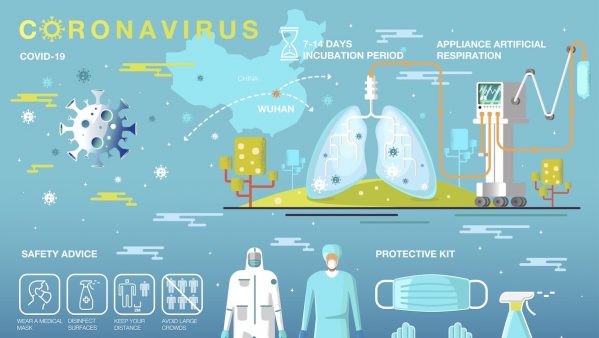

日本では邪馬台国時代から存在していたと言われる養蚕。江戸時代末期の開港以来、輸出に伴い急速に発展したが、近年は農家の減少に加え、化学繊維の普及、中国を筆頭とする安価な輸入品が増えたことにより、産業は衰退の一途をたどる。かつては世界に誇れる産業だった日本のシルクを復興させたい、改めて海外との交流の方法を模索していた「UAE-NIPPON友好シルク協議会」が企画したのが「シルクプロジェクト」だ。日本の小学校と連携し、子どもたちが育てた蚕の繭を使って衣服や旗など、作ったものを東京2020オリンピック、パラリンピックの開会式でUAE選手団が身に付けるというもの。3年間で、両国政府や企業によって推進される国際プロジェクトとなった。30年ほど蚕を育てる授業を続けていた啓明学園に声がかかった当時を「産業の発展にどこまで貢献できるかは未知数でしたが、蚕を通じて子どもたちを繋げ、学びを深めることができるのではないかと思い、快諾しました」と天野教諭は振り返る。

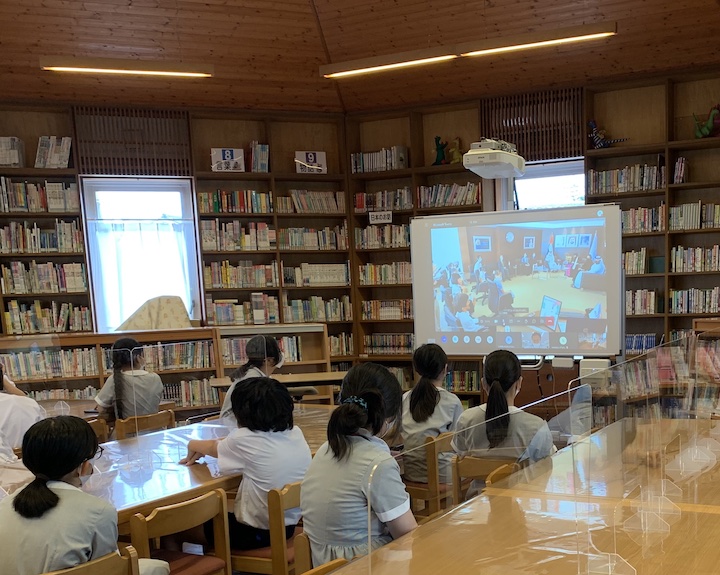

プロジェクトに参画したのは啓明学園はじめ国内の学校と、UAEの日本人学校を含む13校。プロジェクトが走り出した3年前はオンラインでのコミュニケーション方法も今ほど一般的ではなく、UAEとの交流はビデオレターでのやり取りからスタートしたが苦労の連続だったという。「当校でも、蚕の餌となる桑の葉が足りない!などハプニング続出でした」と天野教諭は笑う。

今回、育てることになった蚕は、日本純産種の「小石丸」。蚕の中でも最も細く上質な糸をはきだす希少種だ。しかし産卵数が少ないうえに病気に弱く、また繭をつくる時期が個体によって異なるなど、プロですら飼育が難しい。さらに砂漠が広がるUAEの日本人学校の子どもたちには飼育環境の違いという高いハードルもあり、孵化させることにもひと苦労だったようだ。「(子どもたちも私も)命を繋がなくてはという使命感でいっぱいで。UAEとの結束も増しましたね」

製糸工場や生地を織る機屋と連携しながら、約3年を経て完成したのは東京オリンピック用の30枚とパリオリンピック用の20枚のシルクスカーフと日本とUAE両国の手旗。今年6月に贈呈式が開催され、ドバイ日本人学校の子どもたちからUAEオリンピック委員会に手渡された。啓明学園の子どもたちはオンラインでの参加だったが、オリンピック、パラリンピックともにスカーフを着用した選手たちが開会式に入場する様子を確認できたこと、UAEオリンピック委員会・アハマド委員長から感謝のビデオレターが贈られたことが大きな実感に繋がったという。

パラアスリートは可哀想?

先入観に気づいた子どもたち

本プロジェクトと並行して、子どもたちは「総合」と呼ばれる教科横断型の授業を通じてオリンピック、パラリンピックについての学びを深めてきた。6年生の担任も受け持っている天野教諭は平和学習の中で、子どもたちが広島の原爆やアメリカでの有色人種差別などに加えて、目前に控えているオリンピック、パラリンピックにも関心を示していることを知る。

「とはいえ現在の6年生もリオ五輪の当時はまだ7歳。パラリンピックに関しては3分の1の子どもたちがこれまで全く見たことがないという回答でした。どのような競技があるのか、競技の成り立ちについて知りたいというところからはじまり、次第に『実際に選手に会って質問してみたい』と、人への興味に繋がっていきました」

ブラインドサッカーの選手にインタビューする機会を得た子どもたち。最初は「可哀想」という偏見や「生活で困ることがたくさんあるのだろう」という先入観が少なからずあったものの、対面後は「たとえ障がいがあったとしても、私たちと変わらないんだ、可哀想だと勝手に決めつけていた自分たちは間違っていたのかもしれない」と意識に変化が生じた。

「ようやくスタートラインに立った段階かもしれませんが、子どもたち1人ひとりが自分ごととして捉えられるようになってきましたね。夏休み期間は、子どもたちがオリンピックとパラリンピックについてニュースで気になったことや気が付いたことを送ってくれたのですが、難民選手団やジェンダーのこと、またパラリンピックのアスリートたちが『義足や車いすを使っていることを可哀想じゃなくて、カッコいいと思ってほしい』と言っていたことに感銘を受けたなど様々な意見が寄せられました」

経験を通して子どもの成長につなげる

オンライン贈呈式に参加する子どもたち

海外生活の経験がある子どもたちには、幼少期から日常的な差別を目にしてきた子どもも少なくない。言語や育ってきた環境の違いをお互いに受け入れる文化は日頃から根付いているものの、「私が口で説明するよりも、蚕を育ててみるとか、パラアスリートに会ってみるとか、実際に経験してみる方が子どもたちの理解もずっとスムーズに進むものですね」と天野教諭は振り返る。

「誰しも心のどこかにちょっとした差別や偏見はあるものですが、子どもだっていつかは年を取るわけだし、車いすのお世話になることだってあるかもしれません。親になったらベビーカーを押す機会があるだろうし、色んな人が快適になれるような価値観を今から育ててほしいなと思います」と、今後も総合の授業の活用に意欲的だ。

一方で、学校のみでアクションを起こすにはリソースも限られ、早々に行き詰まってしまうため、今後も積極的に他者(企業や学校)とコラボレーションしていきたいと語る。

「今回は対面でのやり取りが難しかったですが、シルク関連企業の人たちとももっと話がしたいですし、例えばシルクのことを超えてUAEの子どもたちにイスラム文化のことを教えてもらうような取り組みもしてみたいですね。ドバイ万博も迫っていますし、2024年にはパリ五輪、2025年には大阪万博が開催予定ですから、継続してできることがあるんじゃないかと思います。子どもたちの意識が高まってきたところなので、同世代の仲間や周囲の大人の協力を得ながら、次にできることを考えて行きたいですね」

関連記事を読む

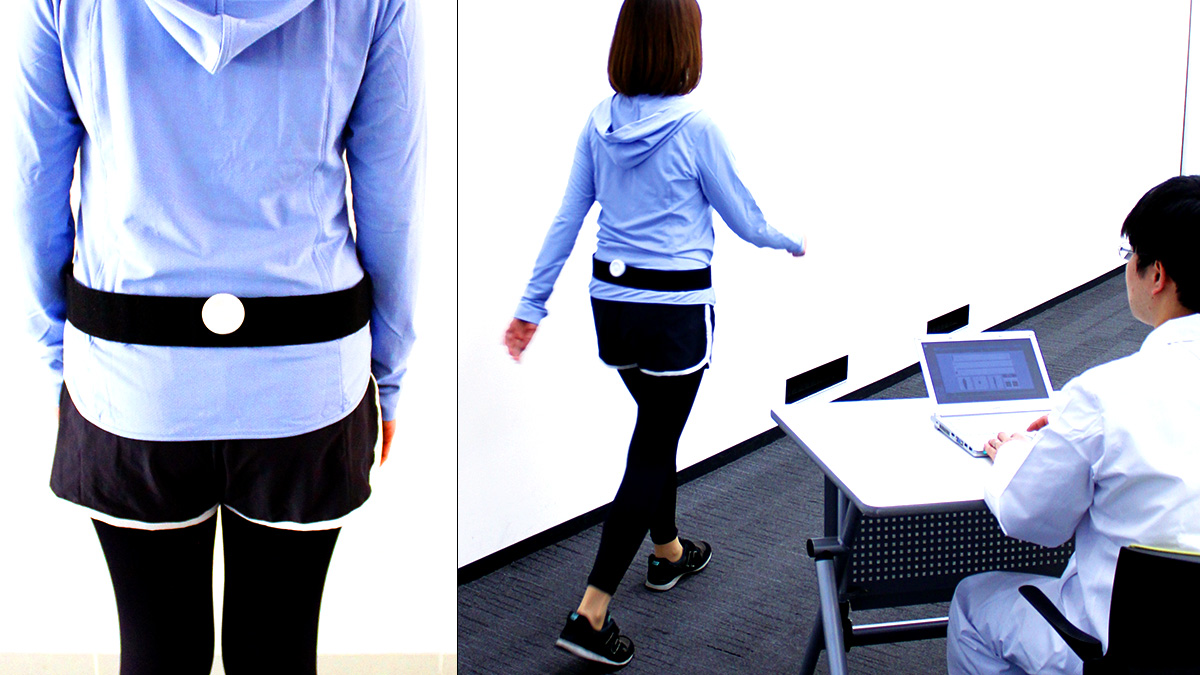

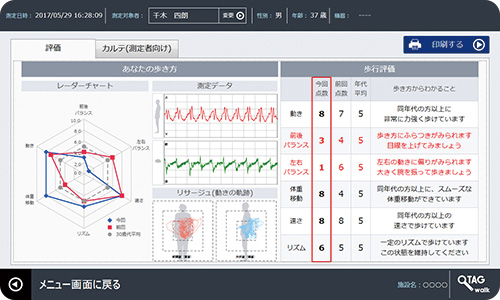

10メートル歩く間に、センサーがパソコンと無線通信し、歩行データを取得。それを独自のアルゴリズムを用いて数秒で解析、「動き」「バランス」「速さ」「リズム」などの指標で歩行状態を〝見える化″する。センサーは超軽量なうえに、Bluetoothと接続しているため、計測場所や通信環境を選ばず、簡単かつ気軽に計測できることも大きなポイントだ。

10メートル歩く間に、センサーがパソコンと無線通信し、歩行データを取得。それを独自のアルゴリズムを用いて数秒で解析、「動き」「バランス」「速さ」「リズム」などの指標で歩行状態を〝見える化″する。センサーは超軽量なうえに、Bluetoothと接続しているため、計測場所や通信環境を選ばず、簡単かつ気軽に計測できることも大きなポイントだ。 しかし、評価やアドバイスをもらっても、難しいのは「続けること」。「Q’z TAG™ walk」は、過去データとの比較、計測スタッフと計測対象者との対話を促すためのコミュニケーションシートなど、“継続”のための仕掛けづくりも、さまざまなツールでサポートしている。

しかし、評価やアドバイスをもらっても、難しいのは「続けること」。「Q’z TAG™ walk」は、過去データとの比較、計測スタッフと計測対象者との対話を促すためのコミュニケーションシートなど、“継続”のための仕掛けづくりも、さまざまなツールでサポートしている。