検査や健診時、採血が一度で成功せず、やり直しで気まずい思いをしたことのある人は少なくないだろう。つい先ごろ開発された自動採血ロボットは、患者だけでなく臨床医の負担やコストダウンにも大きく寄与してくれる予感大だ。

採血や点滴における静脈穿刺(針を刺す行為)は医療的な手順としては最もポピュラーで、その件数は米国内において年間14億回にものぼるのだという。一方で、静脈が目視で確認できない患者の場合は27%、触診できない患者の場合は40%、やせ細っている患者の場合は60%と、臨床医が静脈穿刺に失敗してしまう確率についての研究結果も発表されている。

採血の失敗が度重なると、静脈炎や血栓症、感染症を引き起こす可能性が上昇するうえ、それによってより太い静脈や動脈への穿刺をせざるを得ない状況となれば、リスクだけでなくコストも増大する。例えば穿刺に1時間かかると想定しスタッフを増員すれば、人件費だけで年間40億ドルかさむなど、採血のスピード感がもたらす影響範囲は多方面にわたるのだという。

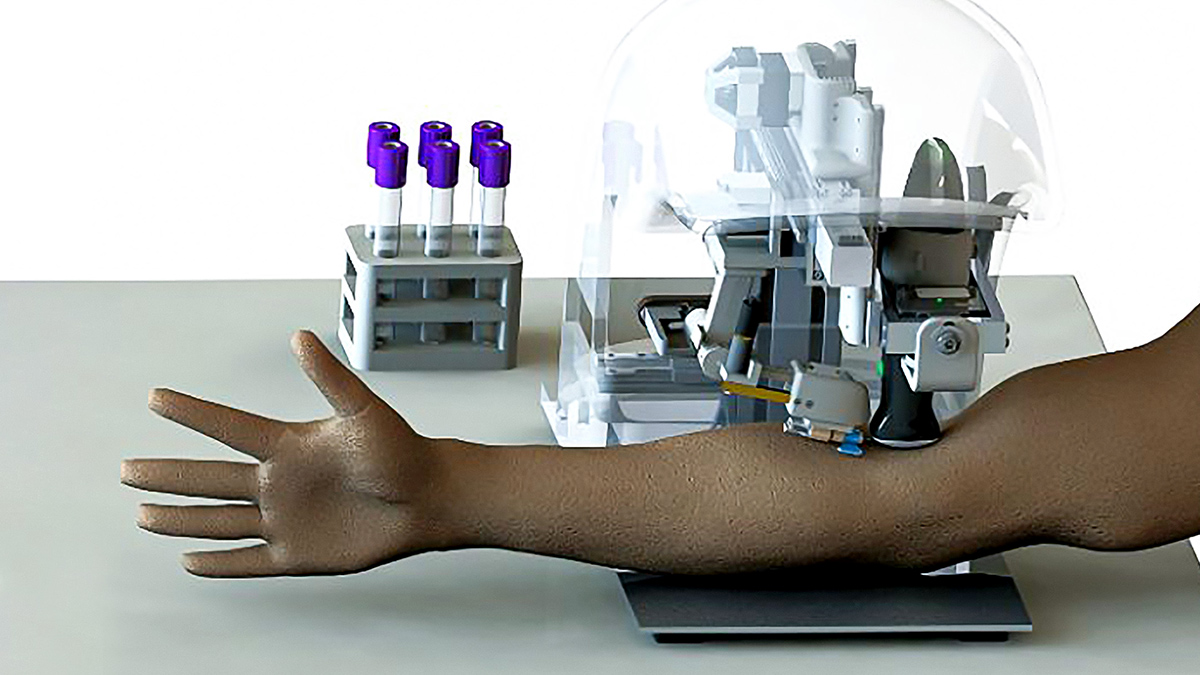

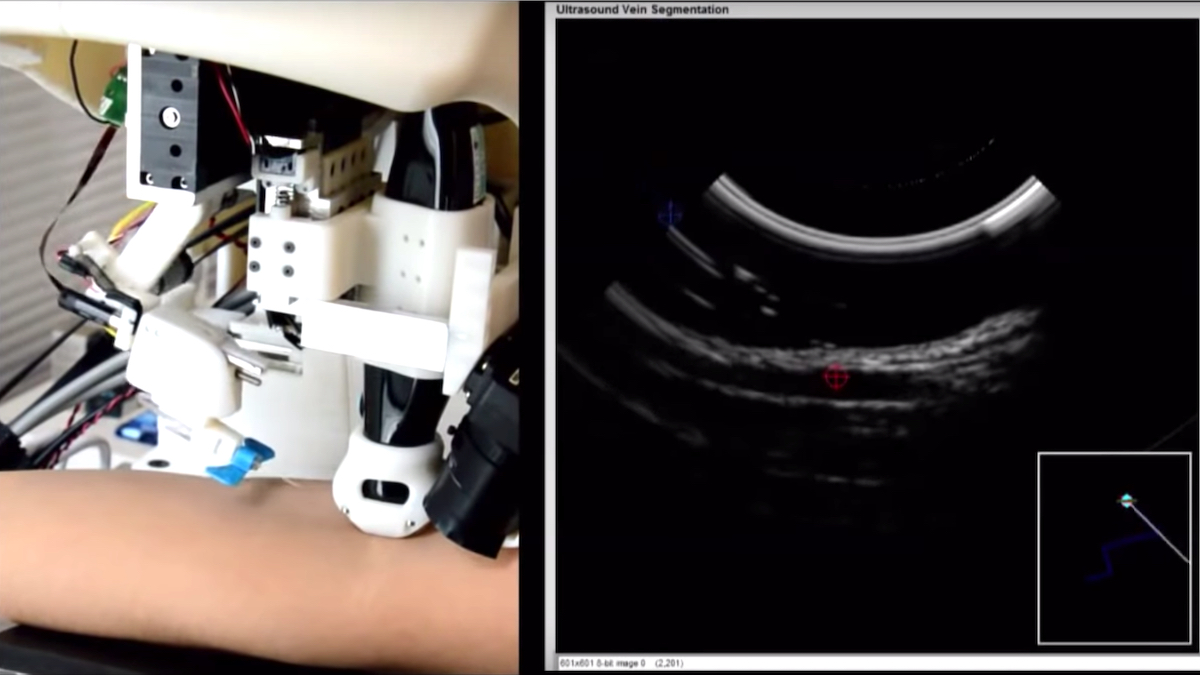

ラトガーズ・ニュージャージー州立大学の生体医療工学の修士で、研究チームのリーダーでもあるJosh Leipheimer氏が「患者が不必要な合併症や痛みで苦しまなくていいように、迅速に、安全に、そして安心感を持って血液を採取できるようになります」と語る本デバイスは、静脈への針の穿刺を行う超音波画像診断ロボットと、血液サンプルを扱うモジュール、そして遠心分離を利用した分析機器から構成されているもの。

31人の患者で採血を試してみたところ87%が成功、この数字は臨床での標準を満たしているそうだ。静脈を探し当てやすい患者に対しては成功率97%と上々な様子で、なかなか発見できない静脈へのアクセス向上ができるようデバイスの改善を検討中とのこと。

研究で得られたデータはヘルスケアロボットの人工知能としても活用する予定だという。

病院やクリニック内はもちろん、ベッドサイドや救急車、救急処置室などでも利用できることもデバイス化のメリットのひとつ。

自動採血が常識となる未来はすぐそこまで来ているかもしれない。

[TOP動画引用元:https://youtu.be/IpdTeGPruFA]