目の動きだけでPCが操作できる ―まるで近未来映画のような話を、オリィ研究所の吉藤健太朗氏が実現させました。たとえしゃべれなくても、手足が動かなくとも、視線でPCを操作できる、これがもう「夢」ではなく、現実のものとなっているのです。

東京都三鷹市にオフィスを構えるオリィ研究所。たった一人ではじまったこの研究所が開発した視線で文字を打つことのできるソフトウェア「OriHime eye」が話題をよんでいます。

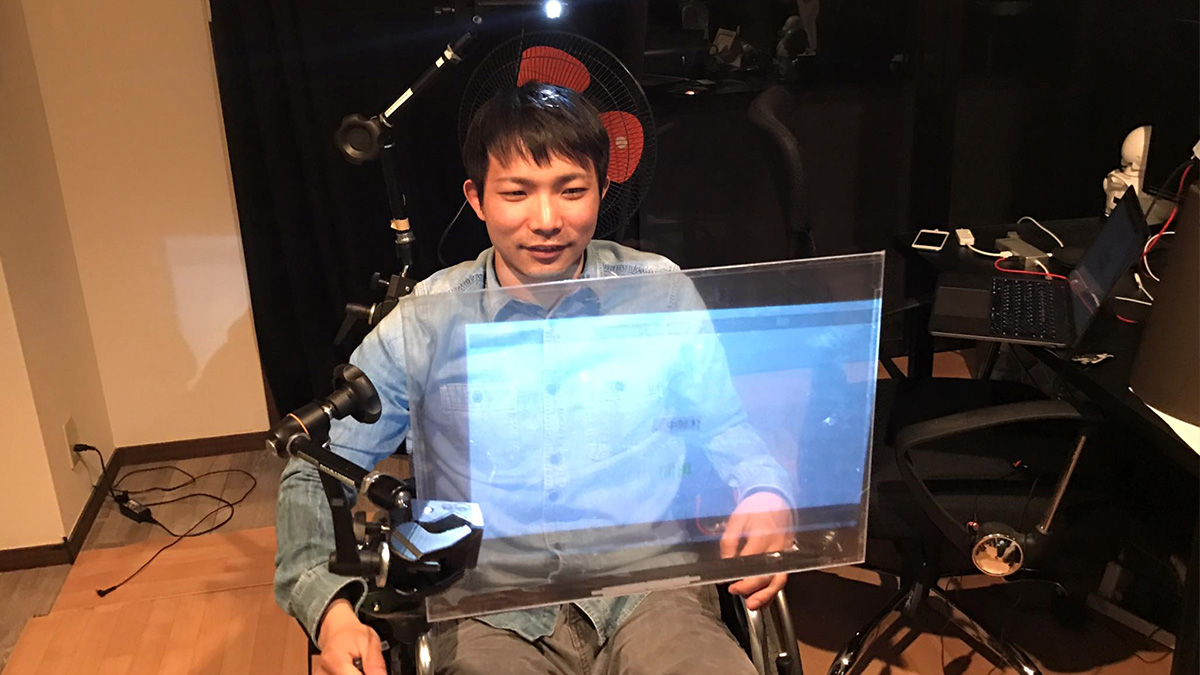

「車イスで視線入力をして、発話もできて、しかも前方も見えるようにしたい」というALS(筋萎縮性側索硬化症)患者さんの要望を実現するために生み出されたのがこのPC。透明な画面は、前方を見通すこともでき、さらに音声を発する機能も付いているので発話もできます。加えて、とてもシンプルで簡単に操作できるため、ALS患者さんの念願だった普通のコミュニケーションを取ることを可能にしたのです。

この研究所を立ち上げたのは吉藤健太朗氏。高校3年間、ものづくりの巨匠 久保田憲司師匠に師事し、電動車椅子の新機構の発明で、数々の賞を受賞。高専で人工知能を研究した後、早稲田大学にて独自のアプローチで、分身ロボットの研究開発進めました。小学5年~中学3年まで不登校だった、という自身の経験から、「孤独の闘病」という精神的ストレスの解消を目的に福祉機器の開発を志したそうです。「入院していても、動けなくても、家族や友人たちと日常生活を共にできる、人と人をつなぐ福祉デバイスを開発したいと思いました」。2010年、遠隔型分身コミュニケーションロボットOriHime人型バージョンが誕生。2012年には多方面からバックアップを受けてオリィ研究所を株式会社に。サークル的な活動で始まった研究室が大きな一歩を踏み出したのです。

この研究所を立ち上げたのは吉藤健太朗氏。高校3年間、ものづくりの巨匠 久保田憲司師匠に師事し、電動車椅子の新機構の発明で、数々の賞を受賞。高専で人工知能を研究した後、早稲田大学にて独自のアプローチで、分身ロボットの研究開発進めました。小学5年~中学3年まで不登校だった、という自身の経験から、「孤独の闘病」という精神的ストレスの解消を目的に福祉機器の開発を志したそうです。「入院していても、動けなくても、家族や友人たちと日常生活を共にできる、人と人をつなぐ福祉デバイスを開発したいと思いました」。2010年、遠隔型分身コミュニケーションロボットOriHime人型バージョンが誕生。2012年には多方面からバックアップを受けてオリィ研究所を株式会社に。サークル的な活動で始まった研究室が大きな一歩を踏み出したのです。

ALS患者だけでなく、麻痺や肢体不自由などの障害で「動けない、しゃべれない」人にとっても、「会いたい人に会えて、行きたいところへ行き、伝えたいことを伝えられる」が実現可能となる視線入力。まるでSFの世界のような先進技術が、ベッドの上にいても、「親しい人とつながり、闘病生活が孤独でなくなる未来」を創りだそうとしています。