稲作技術の発達と共に定住生活をはじめた日本人。定住は暮らしの安定であり、進化だと考えらえて久しいが、時に、その定住が息苦しさを生むことがある。コロナ禍で広がったテレワークという追い風もあり、住宅を持たず、宿のサブスクリプションを利用し生活する若者も増えている。そんな中、株式会社LIFULL(ライフル)の井上高志氏は2017年から一般社団法人Living Anywhereを立ち上げ、ライフラインから解放された本当の意味での“自由”な生き方を実現することに力を注いできた。定住の代表ともいえる不動産情報サービス事業を展開する会社というイメージの強い同社がなぜ、そんなことを考えはじめたのか。水、電気、食料、通信、医療、教育、仕事など、人にとって必要不可欠なものを、地球上のどこにいても手に入るようにするのだというが、それはいったいどういうことなのだろうか。代表取締役社長・井上高志氏とHERO X編集長・杉原行里が、テクノロジーが切り開く近未来について語り合った。

人々を場所の制約から解放する

杉原:今日はよろしくお願いします。まずは、「LivingAnywhere Commons」とはどのようなものなのか、コンセプトを教えてください。

井上:はじめに一般社団法人Living Anywhereというものができて、ここが提唱する世界観を実現するものとして生まれたのが「LivingAnywhere Commons」です。これまでも別荘族と呼ばれるライフスタイルはありましたけど、仕事や暮らしの自由度が広がってきた今、リモートワークやノマド的に働く人が増えてきました。そうなると、働くことだけではなく、住むことも場所から解放されるといいなと思ったのです。

一方で、ずっと移動して暮らすということに対して不安を感じる人もいるので、好きな場所でやりたいことをしながら暮らす生き方(LivingAnywhere)をともに実践することを目的としたコミュニティを設置しました。日本各地にある拠点で、仲間たちと共生しながら、自宅やオフィスにしばられないオフグリッドな生活を体感できるようにしています。

まずは、会津磐梯を拠点としてスタートし、現在では全国25カ所で展開をしています。基本的には遊休不動産を安くリノベーションして、高速Wi-Fi通信を入れるなどして、ストレスなくテレワークができる環境にしました。生活のインフラも整えて、水道光熱費も込みで、暮らしを提供することをはじめたんです。1カ月27,500円で住むのも、働くのもサブスクリプションで使い放題です。もちろん、地元との交流も大事にします。

冬には近くでスキーも楽しめる会津磐梯の拠点

杉原:かなり安いですよね。少し驚く価格帯ですが、なぜこんなに安く提供しているのですか?

井上:私たちは、限界費用ゼロ社会を作ることにチャレンジしたいからです。このLivingAnywhere Commonsに「Commons」と付けたのは、私たちと利用者でサービスを「提供する側」と「提供される側」というふうに分けるのではなく、あくまでフラットな立場でいたいという思いが込められていて、ここからは余剰利潤や利益を出さないと決めているんです。

現在、先行投資しているところなので赤字ですが、ユーザーがどんどん増えて1拠点当たり150人のメンバーが集まると、黒字化しちゃうんですよ。そうなったらこの25,000円(税込27,500円)を、20,000円とか15,000円とか10,000円とか……究極、ゼロにどれだけ近づけられるかという社会実験をやっているような感じです。

杉原:おもしろいですね。

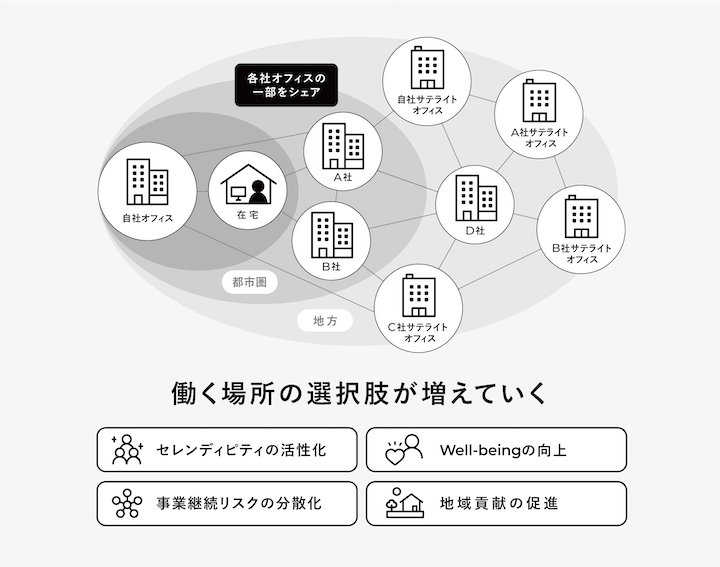

井上:現在は全国に25拠点あります。少し話が横道にそれますが、これまでは都心に本社を置くのが当然とされていましたが、リモートで仕事ができるようになると、郊外や地方の空き物件などを自社のサテライトオフィスにすることも可能になってきます。それを「LivingAnywhere WORK」のようなかたちで開拓していくことも考えているんです。

LivingAnywhere WORKというのはプラットホーム構想で、構想に賛同いただいた会社同士でシェアして利用できるようにしようというものです。空間をシェアすることで、偶発的な出会いがあったり、自然豊かな田舎で働くことがウェルビーイングを増長したり、BCP (事業継続計画)の観点からも、たとえば直下型地震などの災害に備えてすぐに本社機能の一部を移転できたり、いろいろなメリットがあります。地域の課題解決にも貢献できるということで、現在、自治体や企業など150団体が賛同してくれていて、JAXA(宇宙航空研究開発機構)とはテクノロジーの実証実験も進めています。

オープンイノベーションを通じて

日本の幸福度を高めたい

杉原:自治体だけでなく、宇宙までとは、これまた壮大ですね。いくつもの取り組みが絡まりあって生まれていく世界観のようですね。少し整理させてもらっていいですか? オフグリッドな暮らし方などを提唱、啓蒙していくのが一般社団法人Living Anywhereで、それを社会で実装していくのが株式会社LIFULLの事業の一つとして行われているのが「LivingAnywhere Commons」や、プラットフォーム構想である「LivingAnywhere WORK」ということでしょうか?

井上:そうです。株式会社LIFULLは、公益をやりつつ利益を出すことを目指す会社であり、ソーシャルエンタープライズ、つまり、社会課題解決型企業を自称しやってきました。一般社団法人Living Anywhereで考えていることは、私たちの企業理念にも合致する。社会課題の一つとして、地方創生があります。中でも2030年を過ぎると、国内の空き家率は30%を超えて、2100万件ぐらいが空き家という状況になる「空き家問題」があるのですが、ここに注目してきました。

LIFULLでは地方にヒト・モノ・カネを還流させる地方創生事業を行っていました。子育てで地方に移住したい人や、地方で働きたいという人をマッチングするサービスだったり、市場に出てこない放置された空き家を見える化して、有効活用してもらう。さらに、空き家を使って民泊や簡易宿舎を始めたいが先立つものがない、という人たちにお金を供給する、ということをやっています。全国に散らばる空き家情報をデータベース化して見られるようにした「LIFULL HOME’S空き家バンク」も地方創生事業の一つとしてはじめたことです。

一大構想のきっかけは孫氏との会食

杉原:一般社団法人の設立からもともとの事業での展開へとつながっているようですが、これだけの構想を持たれるきっかけって、何かあったのでしょうか?

井上:一般社団法人の共同設立者である孫泰蔵さんと会食している時に「井上さん、住宅とか住生活を再発明しませんか」みたいな投げかけがあって、はじめは「何を言っているのだろう」と思ったのですが、確かに人はいろんなことに絡め取られてるなという思いが芽生えてきたんです。2016年くらいからそんなことを考えて、打ち合わせを進めていたんですよ。そこに新型コロナウイルスがきて、追い風になってきたと感じています。

杉原:すごいですね。時代に先駆けた発想だったんですね。

井上:今までは収入よりも生活コストの方が低かったんで、可処分所得で旅行に行ったり趣味ができたり美味しいものを食べたりできました。しかしシンギュラリティに向かって突き進んでいる今、AIとロボティクスによって、間違いなく収入は減り、GDPも下がっていくと思います。ただそれは、そもそも人間がやらなくてもいい苦役や、嫌々やってるような単純作業から解放されるという点では、いいことなんです。

しかし、そうなると収入は減って、余暇の時間が増えるという構造になります。その時に生活コストが高止まりしたままだと、人生100年は借金人生になってしまうんです。それは幸せとはいえません。そこから解放するために、テクノロジーを使って限界費用ゼロ社会を作ることができないかと考えました。収入が減ってもそれよりも大幅に支出を減らすというようなことができれば、時間も増えて、自分のやりたいことのためだけに働くことができる社会が実現します。

また、インフラを見ると、地方自治体の歳出で、上下水道の維持管理に今後も毎年10兆円ずつ必要とされています。自治体の歳出の40%ぐらいは、こういうインフラ維持費で、財政を圧迫しています。それによって今ある1,741の自治体の半分はなくなるのではないかと言われています。そこでインフラが要らない状態にする、ということも重要になってきます。

時間も有り余って、お金の心配が劇的に減って、自分のやりたい仕事に純粋に注力できるようになれば、日本の幸福度を大きく変えることができるのではないか、という思いで取り組んでいるのです。

オープンイノベーションを通じて、定住から解放していく。住宅もイノベーションしていくし、食料や、電気・通信・水道・医療・遠隔教育やリモートワークなども、テクノロジーを使ってオフグリッド化して、どこにでも住めるようにする。それが結果的に地方創生につながり、さらにこのテクノロジーを輸出して、アフリカなどの途上国支援にもつなげていきたいと考えています。

ライフルが掲げる

オフグリッド住宅の構想

杉原:やはり、JAXAの話も聞きたいです。テクノロジーの実証実験をされているとうお話でしたが、具体的にはどのようなことをされているのですか。

井上:国際宇宙ステーションって、ゴミも捨てられない、水の補給もできない、全てあの中だけで完結する、いわば究極のオフグリッドテクノロジーじゃないですか。その技術を地上にフィードバックして、オフグリッド住宅に活かせないかということを、これから JAXAとやっていきます。

あとはデジタルファブリケーション使って、ルノー社の車の中を改造し、組み立て造作家具ですぐにキャンパーが使えるようなものもあります。他にはLivingAnywhere Commons八ヶ岳北杜でU3イノベーションズさんと完全オフグリッド環境の生活実装を目指したリビングラボプロジェクトの実証実験をしていきます。例えば実際に車台の上に乗っけた中に「完全オフグリッド居住モジュール」を造って試しているところです。シャワー、シンク、洗濯機の排水、トイレをパッケージ化したコンテナハウスみたいなのをイメージしています。

今、第1弾を改良・改善をしている段階で、断熱材を入れて極寒エリアに持って行った場合どういうふうに作動するなど、いろんなデータを取っているところです。次に軽井沢の別荘や那須でもやろうよという話になっています。

杉原:そうなると、宇宙が放っておかないですね。

井上:ですよね、そうなんです。あとは、内閣府と包括連携協定をし、地方分散、自律分散、地方創生のリーディングカンパニーのような役割も果たしています。LivingAnywhere Commonsの最初の拠点である会津磐梯は、もともと企業の保養所だったところです。10年前に企業から磐梯町に寄贈されたそうですが、自治体もどう活用していいのかわからずにいたところを借りて、CommonsのメンバーでDIO(Do It Ourselves)して、みんなで居心地の良い場所に作り変えていきました。これでかかったリノベーション費用は材料費ぐらいなので、35人泊まれる場所で、テレワーク環境も揃っていて、そんなに費用はかかってないんですよ。

杉原:すごいですね。

井上:それから、簡単に作れる家もすでに作りました。インスタントハウスというもので、この写真はプロトタイプです。

インスタントハウスのプロトタイプ。簡単に作ることができ、撤収もできるため、震災時には一時避難所としても使えそうだ。

杉原:DIOの「O」は、最初の時は誰を指してるんですか?

井上:「みんなで集まってイベントをやろう!」というふうに盛り上げると、50人から100人ぐらい集まってくるんですよ。

杉原:ちょっとプロボノ的な考え方で、みんなで作っていきましょうということですか。

井上:そうです。楽しみながら作ろうという雰囲気で、作っていくうちにどんどん自分ごとになっていって、愛着が湧くじゃないですか。

杉原:そのとおりですね。

井上:こういう遊休不動産をDIOするときは余白だらけなので、図書室が欲しいとか、なんかライブができる部屋を作ろうとか、みなさん好き勝手に作り始めるんです。それがいいんですよね。

ここまでコストを抑えられる秘訣はそこにあるんです。初期費用をかけず、ランニングコストを安くする。ただし必ず、専従のコミュニティマネージャーを必ず一人置いて、コミュニティ機能をちゃんと強化することこが大事です。その人件費はしっかりとかけています。

伊豆下田では元・社員寮だったところを改修したり、福岡では廃校をリノベーションしたり、沖縄もオープンしたばかりです。なかなか人が集められないところでは、「だったら僕らと一緒にやりましょうよ」と言って、多くの人を巻き込んで、みんなでDIOして開拓していってます。

杉原:どんどん巻き込んでいくのがまた面白い。今後の展開を期待していますし、HERO Xに集まる人たちとも、何か一緒にできそうな気がします。暮らしと住の未来が楽しみになってきました。今回はありがとうございました。

井上 高志 (いのうえ・たかし)

株式会社 LIFULL代表取締役社長。一般社団法人Living Anywhere理事。

1997年株式会社ネクスト(現LIFULL)を設立。インターネットを活用した不動産情報インフラの構築を目指して、不動産・住宅情報サイト「HOME’S(現:LIFULL HOME’S)」を立ち上げ、日本最大級のサイトに育て上げる。現在は、国内外併せて約30社のグループ会社、世界63ヶ国にサービス展開している。

関連記事を読む