要介護者の排泄介助における負担軽減を目的として開発された「Helppad(ヘルプパッド)」は、オムツを開けることなく“においセンサー”で排泄を検知するシート型の排泄ケアシステムだ。この画期的なプロダクトは、千葉工業大学に在学中の学生が起業した株式会社aba(アバ)が中心となり、パラマウントベッド社と共同開発をしたもの。近年、超高齢化が進む日本で、同プロダクトに代表されるようなケアテックは注目を浴びているが、その現状とは? aba代表の宇井吉美氏に、現場のリアルと今後の課題を伺った。

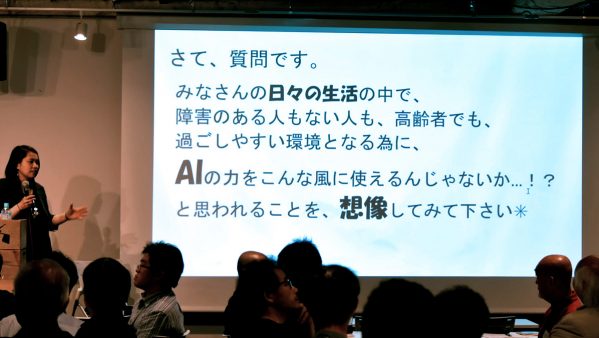

介護の現場に立つ人を

プロダクトの力で支えたい

そもそも宇井氏が、介護ロボット開発の道を志したきっかけは、うつ病を患った祖母の介護だった。まだ中学生ではあったものの、人というリソースだけの介護に限界を感じていた彼女は、その後、高校時代に介護ロボットに出会うことで、ロボティクスの世界に興味を持ち始めた。

「介護ロボットの研究をしている先生がいる大学を探し、未来ロボティクス学科に入学しました。ただ、当初は排泄とは関係のないメンタルケアを目的としたコミュニケーションロボットを作ろうと考えていたので、少しでも現場の意見を聞こうと、多くの精神科に足を運びました。そういった活動をしている中で、医療現場に閉じず、もっと人の生活そのものの根本を支えるテクノロジーに興味が移っていったんです」

株式会社aba創業者で代表の宇井吉美氏。

介護施設で実習をする機会もあり、排泄介助の現場を目の当たりにしながら、介護に携わる多くの人をプロダクトの力で支えたい気持ちが固まっていったという宇井氏。ただ、排泄センサーの開発に関しては、自身のアイデアというよりも、介護現場で「どんなロボットが欲しいですか?」というシンプルなヒアリングの答えが、原案になっているという。

「私は、いつも斬新なアイデアがあるというわけではなく、どちらかというと現場の意見を聞いて、プロダクトに落としていくというプロセスを踏みます。『Helppad』は、“オムツを開けずに中が見たい”という介護職の方の意見が出発点になっていて、さらに “(被介護者の)体にできるだけ機械を付けないで欲しい”、“便と尿のどちらも検知するものにして欲しい”というニーズを満たす目的で生まれました」

獲得した排泄検知データは

かけがえのない財産

まさに現場の率直な要望を純粋に形にしたのが、シート型の「Helppad」ということだ。それだけに、現時点での理想を形にできているが、宇井氏曰く、自身の頭の中にあるプロダクト構想の達成率としては、10〜20%程度とのこと。

「最終イメージとしては、我々は布パンツにセンサーが縫われているようなプロダクトを目指しています。そのためには、センサーもモジュールも、場合によってはバッテリー部分も洗えるものにしなければなりません。もしくは、使い捨てのオムツにセンサーが内蔵されているものも考えていますが、その場合は、使い捨てしても構わないコストまで、値段を下げる必要がありますから、課題は多いですね」

自分たちは、まだまだ発展途上にあるという宇井氏。逆にそれは、これから多くのビジョンがあり、前向きな未来が見えているということでもある。同時に、起業してからこれまでの10年で積み上げてきたものの中で、何ものにも代え難い価値となっているものも少なくない。その一つが、排泄検知のデータだ。

abaの技術開発セクション“aba lab”には、大手企業からの協業のアプローチが絶えない。

「A I技術は、今後、介護の現場でも様々活用されていくと思いますが、ある目的実現のためにアルゴリズムを構築するためには、データがないと成り立ちません。我々は、2016年くらいから、介護施設の協力のもと、高齢者がいつ、どんな排泄をしたかというリアルデータを採り続けています。それは強みですし、正確なデータを長きにわたって回収できているという事実は、これからのプロダクト開発においても、大きなアドバンテージになると思っています」

確かに、要介護者のリアルデータを安定して採り続けることは難しい。それは超高齢化が進む日本だからこそできるストロングポイントなのかもしれない。もちろん、abaの地道な活動が身を結んだ結果でもある。そこから、排泄の量や臭いの物質から、疾病を読み取るという研究も進んでいる。

「現時点でも、キャリアのある介護職の方は、尿の臭いで排泄した人を識別することができますが、それをプロダクトが担い、さらに量や成分から疾病を判断することができるようになれば、排泄センサーの役割は、もう少し違ったものになると思います。新たな価値あるプロダクトとして認識されるはずです」

諸外国のケアテック業界は

凄まじい勢いで伸びている

そんなイノベーション構想が多々ある一方で、宇井氏は、ケアテック業界における諸外国のスピーディな発展に脅威を感じているという。それは、大きな潮流となって、今後、日本のケアテック業界の在り方を変えてしまう可能性もあると警鐘を鳴らす。

「ケアテック業界の海外の追い上げは、凄まじいものがあります。進化のスピードが桁違いに早く、中国などのスタートアップを中心に、常に多くの企業が参入してきています。このままでは、携帯電話や半導体などがそうであったように、将来的には、ケアテックプロダクトの多くを、他国から輸入するという事態に陥る危険性すらあると思います」

日本は、世界的にも稀な超高齢化社会。それだけに、それを取り巻く医療やケアテックに関しても、世界のトップ水準にあるという認識を持つ人は少なくないが、技術や資金面、そしてとりわけ成長スピードにおいて、諸外国が日本を凌駕してきている現状がある。では、打開策はあるのだろうか?

テクノロジーと人が調和すれば

日本はまだ世界と戦える

「今まさに、日本のケアテック業界が、世界をどうやってリードするかについて、明確なロードマップを描かなければならない時期に差し掛かっていると思います。日本は課題先進国で、課題“解決”先進国ではないということにならないように、我々のようなメーカーも、“介護とは何か?”というものを、もう一歩踏み込んで、各々が介護業界を牽引するぐらいの気概を持たなければならない。そう感じています。もちろん、今日も介護現場に立ってくれている、全ての介護職に敬意を持って」

超高齢化社会をひた走る日本が、ケアテック先進国として確固たる存在感を示すには、業界全体の意識改革と多くの努力が必要だと宇井氏は言う。そのキーになるのは、介護現場で働く方々と、プロダクトを作る側との共通認識や意思の疎通にあるようだ。

「諸外国は、オールハンドの介護だとむしろ質がばらつくので、機械を活用して、だれでも標準的なケアができるようにしようという意識がありますが、日本は、可能な限りオールハンドで介護をやりたいという思いが根強いんです。これ自体は悪いことではないのですが、ケアテックの浸透を阻害しているのも事実です。そうこうしているうちに、現場で働く側とケアテックやプロダクトを推進したい側が水と油のようになって、なかなか混ざり合っていかないです。このまま介護現場と技術現場が牽制している間に、日本のケアテックは消えていくと本当に危惧しています」

abaのプロダクト開発は、常に現場の声とスタッフ同士の意見を大切にしながら進められる。

とはいえ、考え方やテクノロジーの導入の仕方を工夫していけば、まだまだ日本の介護現場が活性化していく余地は多分にある。加えて、日本らしい気質は、世界と戦っていくための武器にもなると宇井氏は考えている。

「例えば日本のケアテックで生まれているAIは、素晴らしいノウハウを吸収した日本の介護職の人そのものになるはずです。そういった認識が業界内で浸透していけば、人と、人の生き写しであるテクノロジーが共に助け合うことは自然なことで、必ずムーブメントになりうると私は思っています。加えて、緻密なデータ収集や細やかな介護そのもののノウハウは、日本が最も得意とする領域です。まだ他国も追従ができていない。そういった強みを活かしていくことで、まだまだ日本のケアテックは存在感を高められると思っています」

宇井吉美(うい・よしみ)

中学時代に祖母がうつ病を発症し、その介護を経験したことから、介護者の負担を減らすべく、介護ロボット開発の道を志す。2011年、千葉工業大学未来ロボティクス学科在学中に、株式会社abaを設立。その後、多くの精神病院や介護施設でヒアリングを行い、実際の介護業務を経験する中で、排泄介助の現状を目の当たりにする。それを契機に、においセンサーで排泄を検知するプロダクトの開発に着手。2019年、パラマウントベッド株式会社と共同開発により排泄センサー「Helppad」を製品化。同年、文部科学省科学技術・学術政策研究所より「ナイスステップな研究者」に選出される。現在もケアテックの普及と新たなプロダクト開発を目指し、日々奮闘している。

関連記事を読む