国内きっての義肢装具の老舗「株式会社 田沢製作所」。大正8年の創業以来、義肢装具を必要とする方たちの社会復帰を手助けすべく、豊富な経験と裏付けある技術をもとに、一切の妥協を許さない製品とサービスを提供し続けている。そして、この会社を支えるのは、兄・田澤泰弘氏と弟・田澤英二氏のお二人。兄弟である利点を活かし、それぞれが異なる役回りを担当することで、義肢装具業界や会社の繁栄に注力してきた。

兄弟だからできる、それぞれが持つ役割

左:田澤泰弘氏(兄) 右:田澤英二氏(弟)

田澤英二氏(以下、英二氏):私はアメリカに10年いて、向こうの大学を卒業してアメリカの資格を取りました。それから帰国し、厚生労働省から日本で義肢・装具の教育をしてほしいという依頼を受け、国立障害者リハビリテーションセンターを開設をしたりと、主に教育の仕事を社外で行い、社内では臨床を担当しています。

田澤泰弘氏(以下、泰弘氏):私は義肢業界に関するいくつかの団体の理事などをやってきたので、会社全体の流れや、対外的なこと、厚生労働省の情報などを担当しています。そういう意味では、前に出て動いてくれる弟を、責任という意味で後ろから支える役目でもあります。

義足の製作現場の様子。

気心知れた身内だからこそ成立する分業というスタイル。それぞれがひとつの目的に向かい強みを見出すことで、長きにわたり田沢製作所を牽引してきた。そんなお二人は、日本の義肢装具、義肢装具士について、海外との違いをどのように感じているのだろうか。

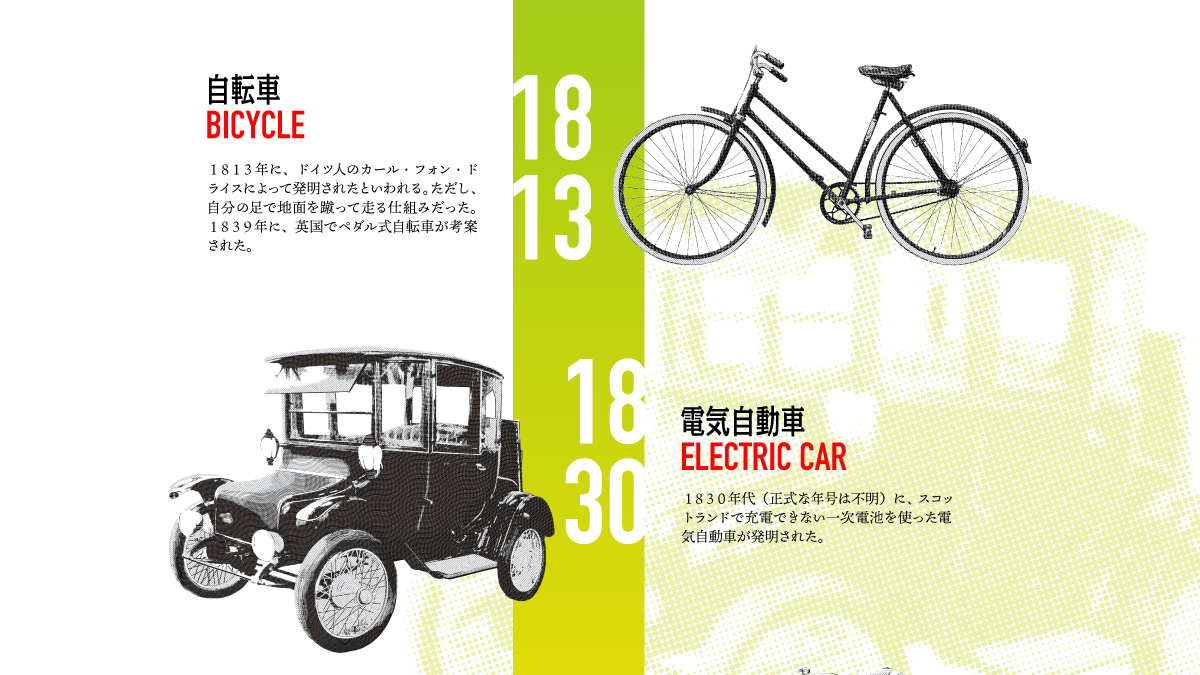

英二氏:まず、欧米諸国と日本の大きな違いは支給体制だと思います。日本は昭和33年に健康保険ができ、身体障害者福祉法も昭和24年に成立したので、ようやくそれに該当する方たちが医療・福祉サービスが受けられるようになりました。そうすると国がお金を出してくれるようになるのです。それにより国は、国民の安全を守るために必要最小限となる線を引くんですね。それが資格です。

分かりやすく言うと、運転免許証って車に乗ってもいいという最低資格で、そこに上手い下手は関係ないですよね。いま言っている資格というのもそれと同じで、この人は必要最低限の国が定めた知識なり経験を持っている人だなということで義肢装具士の資格を与えるわけです。

そして、アメリカやイギリスなどの欧米は、いわゆる大学教育がベースにあります。ドイツの教育は、養成校の延長になっていまして、片方は理論と臨床を教える教育、もうひとつは製作から企業経営までといった実践的なことを教える教育内容になっています。

教育方針や支給体制の違いは、

義肢装具士の対応に差を生む?

英二氏:差はないですけど、違いはあるかと思います。もっと根本的なことを言うと、医者が患者さんに接する態度を見ても、海外と日本では全く違いますしね。そこで日本の医療全体を見たときに感じるのは、必要最小限を守るやり方ということ。その考えがある以上、義肢装具士業界に枠の中からはみ出したスーパースターが出るかというと、それは難しい環境なのは間違いありません。

もうひとつは、日本で作った“A”という義足をアメリカで作ろうとしても、価格が3~5倍に跳ね上がってしまうんです。さらに最先端部品を国が許可する事などが必要で、最高で5年ほどの時差が生じてしまうこともあります。そういったサービス面にも大きな違いがありますね。アメリカは、国民全員が公費支給を受けられないという国なので、ポケットマネーからでも高い費用を負担するので、切断者の要求がすごく高いんです。逆に日本は公費支給が受けられるので、公費の範囲内で済まそうとする傾向が強いと言えます。

今までの話を伺っていて感じたのは、義肢装具を必要としている方には、まだまだ日本は住みづらいのかなという印象を受ける。それは国民性の問題なのか、それとも国の姿勢の問題なのか。国民に対する保健・医療・福祉の基礎は作られているが、ベストの物が一般的には支給されていない。

手作業だからこそ真価が問われる、

義肢装具の未来

すべてハンドメイドで丁寧に製作されている。

田沢製作所では、大部分の工程を手作業で行っている。ユーザーが求めるニーズに応えるために、義肢装具士たちの思いと熱意が惜しみなく注がれるのだ。そこで、義肢装具の今後の進化の過程は、一般の方に向けて発展していくのか、それともアスリートの方たちに向けて開発が進められていくのかが気になるところ。

英二氏:車に例えて話すと、ホンダが世界を獲ったのは、F1やオートバイで勝ち続けたことで、日本人を含めたみんながいいイメージを持ち、結果購買につながったわけですよね。義足の場合は必要最小限の中にいたのですが、アスリートの存在が出てきたことで、彼らが使っているプロダクトが持つテクノロジーが、一般人にも還元されるようになったんです。そこから普及につながっていくことを期待しています。

ここは言い方が大変難しいのですが、企業としては、先進国での医学の進歩により義肢装具の利用者人口が減ってきています。逆に増えているのは、発展途上国や、戦争をしている国。そこで日本の企業はどう生き残るのか、という壁にぶち当たりますよね。やはり商売をしている以上売り上げを伸ばしながら、技術の開発も同時にやらなければならないので、これからは難しい時代になっていくと感じています。

これから訪れる東京2020に向け

住みやすい日本を築くには、

どのような改善が国として必要なのか

英二氏:国の方から引っ張って行ってくれるという姿勢は正直感じられません。もちろん文句も言いたいですけど、それを変える力がないことには、現場ベースではどうしようもないですよね。向こうの国はこうですよってだけで終わってしまっては意味がないので。

泰弘氏:障害者総合支援法という法律と、仕事中に手足を無くした人は労災となりますが、それ以外は前記の対象です。考え方として、日常生活に必要なものは国が支給。ですから車いすマラソンで使用する特殊な車いすは一切認められないですし、義肢装具の部品に関しても「そんな物が必要なの?」といったように感じることがあり、障害者のニーズをもう少し開いていただけたらと思うことがあります。

義足の外装などでも、元の足の色に近い色を普通に求めますよね。ですが、各都道府県にある決定権を持つセンターが、ファッションモデルのように魅せることが仕事なら認めてくれますが、他は難しいと言った感じで対応されてしまいます。

日常生活に必要な物は税金を使って支給していくので、制限がどうしても出てくるわけです。ここ15年くらいで変わってきたのが、どうしてもそういった物をとの希望があれば、国としては最低限の部分は認めてくれるようになりました。例えば、50万円のマラソン用車いすが欲しいのであれば、10万円までは認めますといった具合に、少しずつ変わってきているという良い部分も確かにあります。

会社設立から約100年。その長い歴史を守るために日々重ねてきた努力がある。だからこそ、現状の体制にも不満が生まれるし、変えようという意志のもと仕事を積み重ねてきたのだろう。最後に義肢装具士として絶対に譲れない仕事の信念を伺った。

英二氏:一番は専門職として生きることです。裏付けのある知識を蓄えつつ、ユーザーとコミュニケーションをしっかり取るということを大切にしています。世界のどんな高いレベルの医療を持ってしてでも、足や手を残すことができなかったから障がい者になってしまうわけですよね。でも、彼らにとってはそこからが始まりなんです。だからこそ彼らの声をちゃんと「聞く」という作業をしっかりやっていきたいですね。

泰弘氏:私の方は、各種団体の責任がある立場に就かせていただいていたので、クオリティーの高い義肢装具を作ることはもちろんなのですが、さらに、義肢装具士の生活を保障できるだけの価格を、プロダクトに反映させるということにも目を向けていくことです。

20年かけて一足しか出来ていないという方もいるほど、妥協を許さない真剣勝負で義肢装具の開発を行っているおふたり。そして、そこには間違いなく、彼らの背中を見てきた有望な若手職人が育っているのも揺るがない事実。TEAM T・田沢製作所の未来には、進化の二文字がはっきりと見えている。