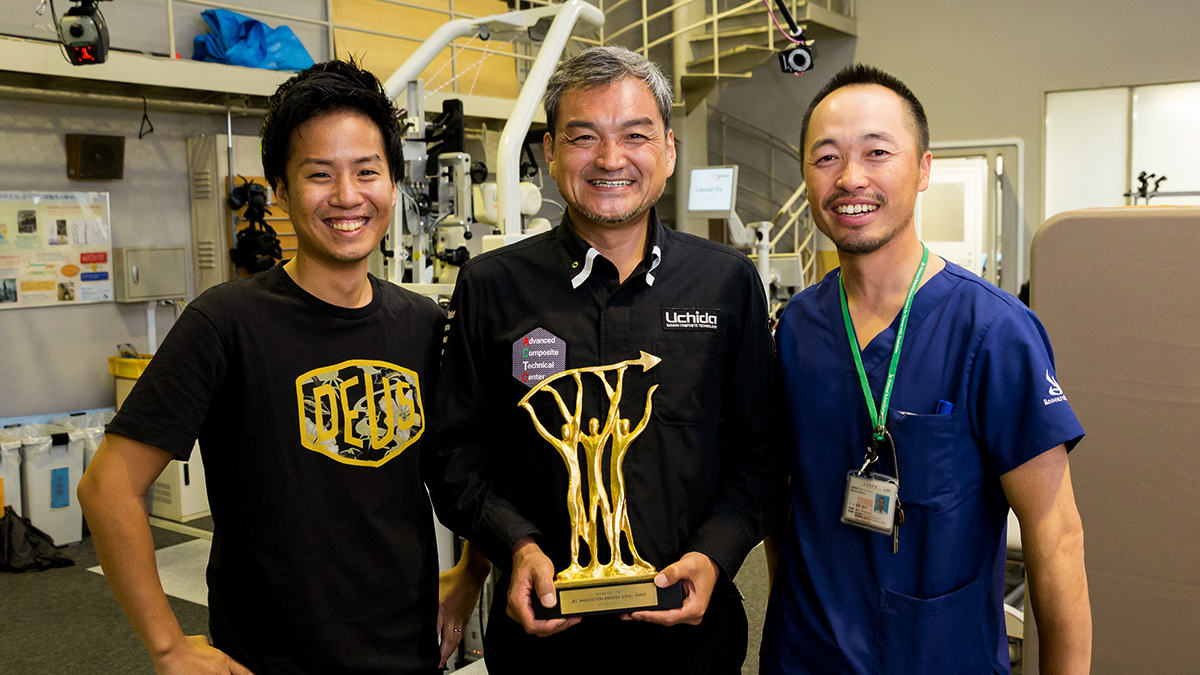

脊髄損傷をした人のための二足歩行アシスト装具C-FREX(シーフレックス)は、近年世界で注目を集めている。それは、製造・設計を担当する株式会社UCHIDAが、複合材料業界の権威ある見本市JECにて、INNOVATION AWARDを受賞したことも要因ではあるが、それだけではない。このカーボンで仕上げた軽くて丈夫な装具とモビリティが、世界の次なるスタンダートとなる可能性を多くの人が感じ取っているのだ。開発の中心人物、国立障害者リハビリテーション研究所の河島則天氏と株式会社UCHIDAの代表、内田敏一氏に編集長・杉原が現状を伺った。

C−FREX開発初期段階のCG画像。これまでの装具の最大の問題点であった脆弱性は、カーボン仕様にすることで飛躍的に改善された。機能美を追求したデザインも革新的だ

従来の装具をカーボンで作り変えるだけでも進歩になる

杉原行里(以下、杉原):まず率直にお聞きしたいのが、C-FREXを作るに至った経緯なのですが?

河島則天(以下、河島):長年医療現場では、脊髄損傷した方が付ける装具は、金物とプラスチックを使ったものが主流でした。“装具とはこういうものだ”というイメージが固着している部分も強くて、いかにもリハビリの現場で使うような見た目のものしかなかったんですよ。そういう状況もあって、格好良くて性能のよいものを作りたいと端的に思ったんです。それが始まりですね。

杉原:それで内田さんにお話をしたということですか?

河島:そうですね。見た目はもちろんですが、カーボンは鉄よりも軽くて強いので、従来の装具をカーボンで作り変えるだけでも十分な進歩になるんじゃないかと考えたんです。でも漠然とした発想だけでは前に進めません。それでカーボンの作り手が必要だと感じていたときに、通勤路で“UCHIDA”の看板を目にしたんです(笑)。それでいろいろ調べて直接持ち込んだんですよ。

杉原:あの看板は高速(道路)から見えますし、目立ちますよね(笑)。それはいつぐらいですか?

河島:約3年半前ですね。まずは、カズ(高橋和廣:パラアイスホッケー日本代表)を連れて、スレッジホッケーのスティックの件で打ち合わせに行ったんです。その帰り際に、実はこういうアイデアがあります、とだけ伝えて。C-FREX開発の正式なキックオフは、それから数ヵ月後でした。

C-FREX開発の中心人物、河島則天氏。

補助金のない状態から開発を始める

杉原:最初にC-FREXのアイデアを聞いたときは、内田さんはどう思われましたか?

内田敏一(以下、内田):自分は、長年CFRP(炭素繊維)の設計から塗装までを、二輪、四輪、航空宇宙、アートの分野でやってきたんですが、もしかしてもっとも身近で人に役立つプロダクトは、これかもしれないと直感しました。でも、このプロジェクトは、カズなくしては進まなかったですね。それまで欧米の医療福祉なども勉強していたんですが、結局自分が必要とされたのは、(会社の)近くの所沢だったというのは興味深いです。まさに灯台下暗し(笑)。河島さんとの出会いも大きかったですね。

河島:ほんとに5kmぐらいしか離れていないですから(笑)

内田:そうなんです。カズがきっかけで出会えたんですよ。最初に補助金をどうするかという話になったときに、僕は本気でやっていきたいから、むしろ補助金はなしで進めたいと河島さんに伝えました。そこから装具の金属をカーボンに変えるところから始めて、ちょっとずつ進めたんです。

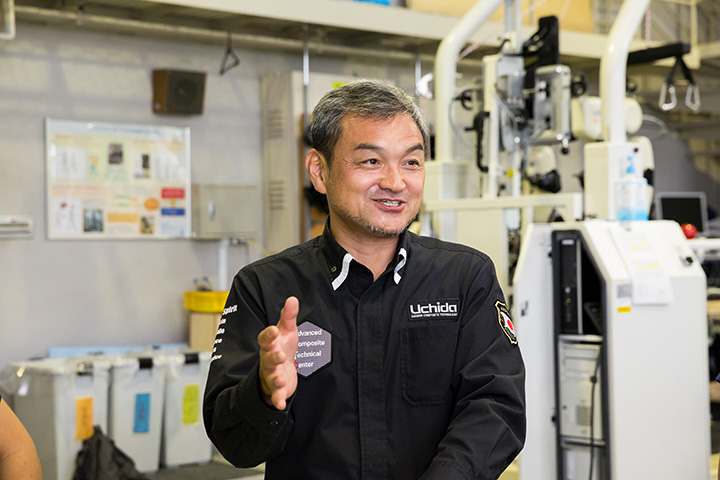

C-FREXの設計・製作を担う株式会社UCHIDA代表の内田敏一氏。

着けているのがむしろ格好良いとなってくれればいい

杉原:それはすごいですね。開発というのは、科研費だったり補助金だったり、そういうものを基にして進めるのが普通ですよね。

河島:そのとおりですね。僕らは研究者ですし、ここは国立の機関ですから、ほとんどの研究プロジェクトは科学研究費などの資金を得て進めます。ただ、内田さんのように持ち出しでもやるというぐらいのモチベーションがないと進まないのも事実。C-FREXに関しては、持ち出しでの開発を申し出てくださり、ここまでの形に進めることができましたが、今は徐々に完成に結び付けていく時期なので、具体的に資金面の策を練っているところです。ここまで進んできたら資金(研究費)は得なきゃならない。その段階ですね。

杉原:正直、C-FREXが発表されたときに、きたー! 格好良いと思ったんですよ。リハビリの装具は、30年前ぐらいの技術をいまだに良しとしていることに自分も疑問を感じていましたし。プロダクトを見ればいろんな技術が結集していることもわかります。これからもっとアップデートしていくんですか?

内田:もちろんです。金属からカーボンという複合材料に変えることで軽くて強いものにしただけではなくて、身に付けたときにできるだけ違和感が緩和されるものにしようと考えています。着けてるのがむしろ格好良いとなってくれればいいですし、それが僕の夢でもありますね。

河島則天(かわしま・のりたか)

金沢大学大学院教育学研究科修士課程を修了後、2000年より国立リハを拠点として 研究活動を開始、芝浦工業大学先端工学研究機構助手を経て2005年に論文博士を取得。 計測自動制御学会学術奨励賞、バリアフリーシステム開発財団奨励賞のほか学会での 受賞は多数。2014年よりC-FREXの開発に着手。他、対向3指の画期的な電動義手Finch の開発をはじめリハビリテーション装置の開発を手掛けている。

内田敏一(うちだ・としかず)

株式会社UCHIDA代表取締役社長。同社は、1968年に埼玉県入間郡大井町に創業した内田工芸が前身。大型車両部品や二輪用部品、SUPER GT等のレース用部品の開発・製造などを経て、確固たる技術力と地位を確立。2006年に複合材製造マニュファクチャラーとしての営業を開始し、宇宙航空機分野にも進出する。特に炭素繊維強化プラスチック(CFRP:Carbon Fiber Reinforced Plastic)の研究・製造・加工にかけては、国内屈指の技術力を有する。2016年、C-FREXの設計および製造が評価され、国際的な複合材料業界の見本市JECにて、INNOVATION AWARDを受賞。